『東京グール:re』の最終回を読んで、「あれ?これって打ち切りなのでは?」と感じた方も多いのではないでしょうか。唐突な展開や未回収の伏線、駆け足のエンディングに違和感を覚えた読者の声は決して少なくありません。一方で、作者のコメントや連載の実績、次回作との関係から見えてくる“計画的完結”の可能性も存在します。この記事では、打ち切り説の真相、物語構成の評価、読者との視点のズレ、さらには「共存」という深いテーマに至るまで、多角的に検証。読むことで、なぜこの最終回が賛否を呼んだのか、その本当の理由が見えてくるはずです。

1. 「打ち切りだったのか?」という疑問が浮かぶ3つの背景

1-1. “ドラゴン編”で突然スピードアップした展開の謎

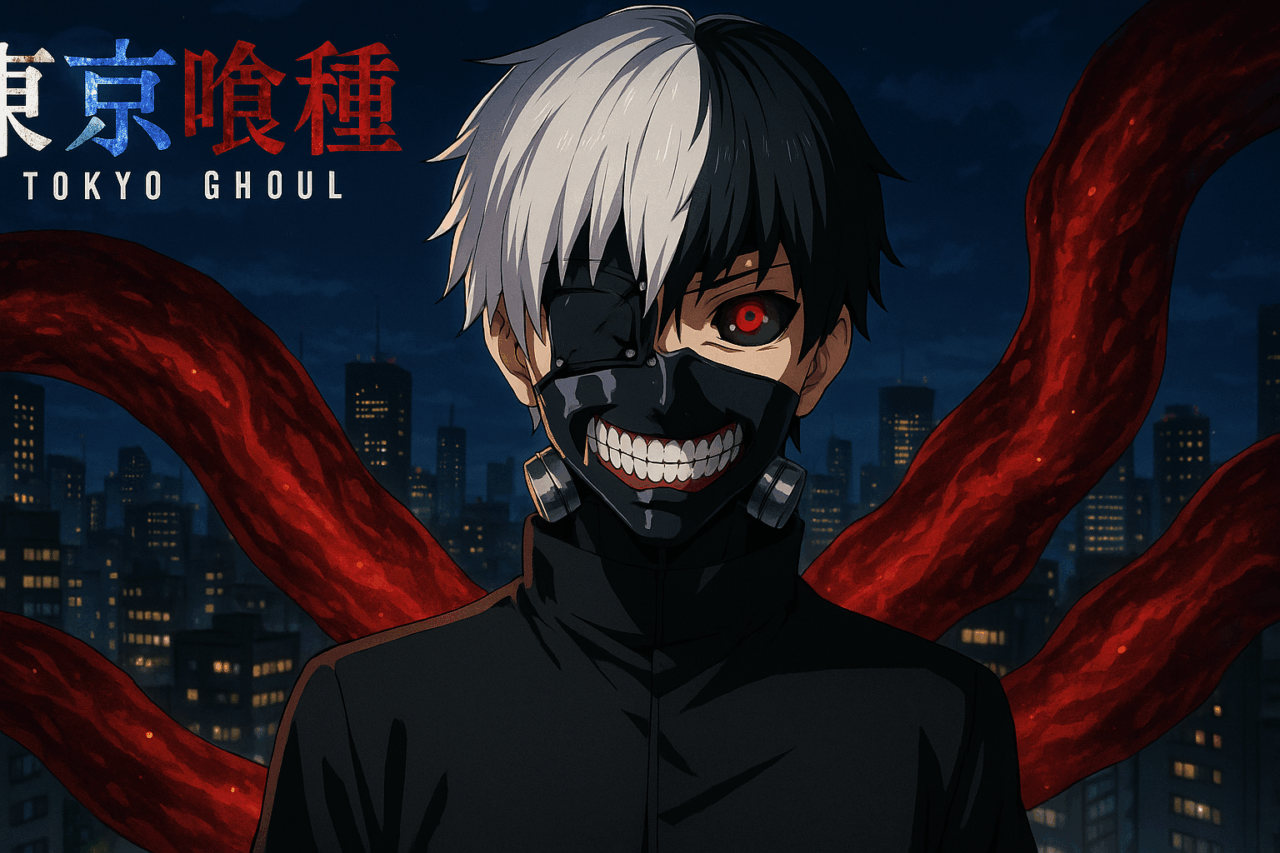

『東京グール:re』の物語が「打ち切りだったのでは?」と疑われるようになった大きな要因のひとつが、いわゆる“ドラゴン編”と呼ばれる終盤の急展開です。特に、物語のクライマックスとなるはずだったこの章が、想像以上に駆け足で描かれたことにより、多くの読者に「なぜここで一気に展開を進めるのか?」という疑問を抱かせました。

“ドラゴン編”では、主要キャラクターであるカネキが突如として巨大な生物「ドラゴン」へと変貌し、東京に甚大な被害を与えるという驚愕の展開が描かれました。しかし、この変貌に至るまでのプロセスや、その意味、周囲の反応や状況説明が極めて短く、読者が理解する間もなく物語が進行してしまった印象が強く残っています。たとえば、金木研が精神的・肉体的限界を超えてドラゴン化した経緯も抽象的に描かれており、「なぜそうなったのか?」という根本的な部分が曖昧なままです。

さらに、この急展開の直後には、6年後の世界へと一気に時間がジャンプし、読者はさらに置いてけぼりを感じることになりました。物語の核心部分に触れるべき“ドラゴン化”のエピソードが、わずか数話で片付けられていることが、物語の圧縮感や打ち切りのような印象を与えた要因と言えるでしょう。

この“ドラゴン編”は、本来ならば『東京喰種』シリーズの集大成として、金木研と世界との関係性を丁寧に描くべき重要な章であったはずです。しかし、その構成の急激さによって、多くのファンにとって「満足感」よりも「疑問」と「混乱」が残った章となってしまいました。

1-2. 読者が「置き去り」にされたと感じた描写の不足

『東京グール:re』の終盤では、複雑な人間関係や組織同士の絡み合いが一気に整理されていきますが、その過程における「描写の不足」が読者のフラストレーションを大きく高めました。特に、長期にわたって張られていた伏線の多くが未回収のまま物語が終息したことにより、読者からは「途中で投げ出されたように感じた」「説明不足で意味が分からなかった」といった声が多数上がりました。

具体的には、あんていくの名称の由来や、グールがなぜコーヒーだけを摂取できるのかという設定的な謎、V組織やピエロなどの目的や背景、また月山家やウタといった人気キャラクターたちの内面やその後など、多くのサブプロットが曖昧なままで終わっています。物語の魅力でもあった“伏線の巧みさ”が最後には活かされず、丁寧に読み込んできたファンほど「置いてけぼり」にされたような感覚を覚えたのではないでしょうか。

また、キャラクターの心理描写も最終章ではかなり省略されており、たとえば金木とトーカの関係の深化や、彼が“父親”になる過程の描写もほとんど語られないまま、エンディングへと突入しています。6年後に急に子どもが生まれていて、家族で平和に暮らしているという展開は、それまでのシリアスで重厚な物語展開とのギャップが大きく、読者の感情が追いつかないまま終わってしまいました。

このように、情報の詰め込みに対して描写が追いついていないバランスの悪さが、読者に「説明が足りない」「唐突すぎる」といった不満を抱かせる大きな要因となり、「本当にこれで終わって良かったのか?」という疑念が生まれる結果につながったのです。

1-3. 編集部との関係性とスケジュールの現実

『東京グール:re』の連載終了が「打ち切り」と見なされる一因には、終盤の展開スピードや描写の省略といった物語面だけでなく、「制作側の事情」も関わっているのではないかと考える読者も少なくありません。特に注目されるのが、作者・石田スイ氏と編集部との関係性や、当時の連載スケジュールです。

まず前提として、『東京喰種』シリーズ全体は週刊ヤングジャンプで6年以上連載されており、『re』単体でも3年以上続いた長期連載作品です。こうした背景から、作品が人気を失って“打ち切られた”という見方はやや不自然です。実際、石田氏は連載終了後に新作『超人X』を自らのペースで連載しており、編集部との確執やトラブルがあった様子は見受けられません。

しかし、週刊連載という特性上、作家の体力的・精神的負担は大きく、特に物語が複雑化し登場キャラが増えた終盤では、スケジュールや体調の都合で構成を圧縮せざるを得なかった可能性も否定できません。実際に、石田氏はSNS上で「描ききれなかった部分がある」とも受け取れるようなニュアンスの発言をしたことがあり、当初構想していた内容をすべて紙面化できなかった事情も考えられます。

こうした背景から、物語を「打ち切った」というより、「時間と体力の制約の中で完結させた」と表現した方が正確かもしれません。長期連載の中で作家が目指していたテーマや展開を可能な限り詰め込んだ結果として、読者側に“打ち切り感”を抱かせてしまったという構図が見えてきます。

編集部との関係性はむしろ良好であり、その後の自由度の高い活動を見るに、連載終了は“円満な完結”だったと考えるのが妥当でしょう。問題は、それが読者にとって十分に納得のいく構成になっていたかどうか、という点にあるのです。

2. 「本当に打ち切りなのか?」を検証するデータと発言

2-1. 作者・石田スイ氏の完結コメントとその意図

『東京グール:re』の連載終了が「打ち切りだったのでは?」と一部で言われている一方で、作者・石田スイ氏の発言を丁寧に読み解くと、その終わり方にはしっかりとした意図があったことが見えてきます。まず注目したいのは、連載完結後の作者コメントやSNS上での投稿です。石田氏は、自身の創作活動において「描きたいことは描き切った」というニュアンスの発言をしており、編集部の都合によって連載を急きょ畳んだという事実は見受けられません。

また、作品の最終回では、金木研が人間とグールの共存を目指す未来を歩み出し、トーカとの子どもと共に平穏な生活を送っている姿が描かれています。この結末は、シリーズを通じて繰り返されてきた「共存」というテーマの集大成であり、物語の構造としても、無理やり中断されたような唐突感は本来感じにくいものです。

石田氏は構成力やビジュアル表現に定評があり、単なるストーリーテラーというよりも、作品全体を「芸術作品」として仕上げる傾向があります。そのため、物語終盤にかけての展開も、自身の中で納得のいく形にまとめた可能性が高いです。読者の期待とのズレこそあれ、少なくとも作者自身が「これで完結だ」と判断した内容であるという事実は、打ち切り説を否定する大きな根拠になります。

2-2. 前作含めた連載期間・巻数の“平均的寿命”との比較

連載作品が「打ち切り」かどうかを判断する際には、連載期間や単行本の巻数など、数字的な観点からの検証も重要です。『東京喰種』シリーズは、前作『東京喰種』と続編『東京喰種:re』を合わせると、合計344話・全30巻(『無印』が14巻、『:re』が16巻)にわたって描かれた超長期連載作品です。

具体的に、『東京喰種』は2011年から2014年まで約3年間、そして『:re』は2014年から2018年まで約4年間連載されており、合計7年ものあいだ週刊ヤングジャンプの看板作品として掲載されていました。週刊誌における漫画連載の“平均寿命”は、人気作品であっても3〜5年程度とされている中で、この数字は明らかに「長寿連載」に分類されます。

また、掲載誌である週刊ヤングジャンプは、作品の人気が低迷した場合、比較的早めに連載を打ち切る傾向があると言われています。そうした中で、7年にもわたって掲載された本作が編集都合で打ち切られたとは考えにくいのが実情です。

巻数としても、全30巻という規模は、ジャンプ系漫画の中でも十分に「完結作品」として評価される範囲です。例えば『BLEACH』が74巻、『銀魂』が77巻といった超長期作品を除けば、20~30巻前後で完結する作品は非常に多く、それは“打ち切り”ではなく“作者の構想通りの完結”である場合が大半です。

したがって、数字の面から見ても、『東京グール』は編集部や人気の低下によって強制終了したというより、むしろ「しっかりと描き切られた完結作品」であると言えるのではないでしょうか。

2-3. 『超人X』への移行タイミングと打ち切り説の否定材料

『東京グール:re』完結後、作者・石田スイ氏は比較的短いブランクを経て、新作『超人X』の連載を開始しています。この新作の発表時期とその内容を見ると、打ち切り説をさらに否定できる理由が見えてきます。

『超人X』は、2021年5月からウェブ漫画誌「となりのヤングジャンプ」で連載が始まりました。これは、『:re』が2018年7月に終了してから約3年後のことであり、作者が十分に構想を練る時間を確保してから始めたプロジェクトであることがわかります。さらに特徴的なのは、この作品が隔週や不定期更新という形式を取っており、石田氏が自由なペースで創作に向き合える環境を選んだ点です。

このように、『超人X』という新しい挑戦に向けて、石田氏自身が『東京グール』という巨大な物語を区切りの良い形で終わらせた可能性は極めて高いです。もしも『:re』が本当に打ち切りだったとすれば、その直後に新作を立ち上げることは難しく、まずはトラブルや関係調整が必要になるのが一般的です。

また、『超人X』自体の世界観やテーマにも、『東京グール』の影響が色濃く残っており、「今度は時間をかけて、もっと自由に描きたい」という石田氏の意志がうかがえます。これはつまり、『:re』の終了があくまで「新たな創作へのステップ」であり、作者の内的モチベーションによる“完結”だったことを示す材料とも言えます。

こうした一連の流れを見ても、『東京グール:re』の終了は打ち切りではなく、石田スイ氏が構想した物語の終着点だったと捉える方が、事実に即していると考えられます。

3. 最終回に対する“ひどい”という批判の理由

3-1. 伏線未回収リスト:コーヒー設定・あんていく・V組織…

『東京グール:re』の完結が一部で「消化不良」と受け取られてしまった理由のひとつに、シリーズを通して張り巡らされていた伏線の多くが、明確な説明を与えられないまま終わってしまった点が挙げられます。作品の魅力として、設定の緻密さや暗示的な演出が大きな評価を得ていたにもかかわらず、最終章ではそれらが十分に回収されなかったことに、ファンからの不満が噴出しました。

たとえば、初期から登場する「なぜグールはコーヒーだけは飲めるのか?」という設定。この謎はファンの間で考察が盛んに行われ、何らかの科学的・哲学的な説明があるのではないかと期待されていましたが、物語の最後まで明確な答えが提示されることはありませんでした。これは一見小さな要素のようでいて、グールという存在の根本に関わる設定であり、シリーズの世界観を支える重要なピースだっただけに、説明がなかったことは大きな空白として残っています。

また、喫茶店「あんていく」の名前の由来も、作品内で具体的に語られることはありませんでした。あの場所が持っていた象徴性――つまり人間とグールの共存の可能性を模索する“中立地帯”としての意味――は読者の間で共有されていたにもかかわらず、なぜ「あんていく」という名称なのか、店主芳村の過去とどう関係しているのか、といった背景は深く掘り下げられないままです。

さらには、シリーズ後半で存在感を増していく「V(ヴィー)組織」についても、その目的や思想、内部構造などの情報は断片的に示されるだけで、物語の核心に迫るような解明はなされませんでした。ピエロとの関係性や、喰種研究とのつながりなど、ファンが注目していた疑問点が放置された形になっています。

このように、設定の根幹に関わる伏線が回収されなかったことにより、「本当に物語が終わったのか?」「何を伝えたかったのか?」と感じてしまう読者が続出したのも無理はないでしょう。丁寧な設定づくりが評価されていたからこそ、それに見合った“説明”を期待していた読者にとっては、大きな拍子抜けとなってしまったのです。

3-2. 「6年後ジャンプ」による読者の感情置いてきぼり

物語終盤の構成において、特に衝撃的だったのが、ラスト直前で唐突に訪れる「6年後」へのタイムスキップです。この構成は一部の読者から「え?もう終わり?」「いきなり未来?」といった声があがるほど唐突に感じられ、感情の流れを断ち切られたような印象を与えてしまいました。

このタイムジャンプの前には、金木研が“ドラゴン”として東京を壊滅させるという、シリーズ中でも最も衝撃的な展開が描かれています。その金木が人間の姿を取り戻し、世界がどう変わったのかという過程は、非常に重要なはずのポイントです。ところが、それらがすべて省略され、「6年後には子どもが生まれて平和に暮らしています」というエピローグへと一気に飛んでしまう構成には、多くの読者がついていけなかったようです。

そもそもこの6年間のあいだに何が起こったのか、グールと人間の関係はどう変化したのか、世界の秩序はどう再編されたのか――そういった重要な「物語の余韻」に相当する部分がすべて“語られないまま”であるため、読者としては物語を「見届けた」という感覚を得ることができませんでした。

特に、物語全体を通してカネキの苦悩や変化に感情移入してきた読者にとっては、彼の最終的な選択や心情が描かれないまま時が飛んでしまったことに、強い戸惑いを感じたのではないでしょうか。読者にとって感情を整理し、物語に区切りをつけるためには、少なくとも主人公の心理描写や世界の変化を描く“インターバル”のような章が必要だったはずです。

この「6年後ジャンプ」は、構成としては短くまとめたエピローグとしての役割を果たしている一方で、それまでの物語との断絶があまりにも急であり、感情の置き場を失ってしまった読者が「置いてきぼり」を感じてしまう結果となったのです。

3-3. 金木×トーカのハッピーエンドに対する違和感の声

『東京グール』シリーズを通して描かれてきた世界観は、常に暴力・差別・生と死の狭間に立たされるような“重い”テーマが中心でした。そんな中で、最終回では主人公・金木研が恋人である霧嶋トーカと結婚し、子どもも生まれて穏やかな家庭を築いている姿が描かれます。この結末自体は、主人公の“救済”という意味では美しく、希望のある締めくくりとして肯定的に受け止めた読者も多くいました。

しかし一方で、「あの世界観でこれは“ご都合主義”では?」と感じた読者も少なからずいたのも事実です。特に、それまでのシリーズでは、登場人物たちの多くが報われず、壮絶な運命をたどっていったという流れがありました。たとえば、ヒナミや亜門鋼太朗、月山習など、物語に深く関わったキャラクターたちのその後が描かれず、一方で金木とトーカだけが“幸せになった”という構成には、バランスを欠いた印象を受けた読者もいたでしょう。

さらに、二人の関係性自体も、描写が一部端折られ気味で、唐突に肉体関係を結び、その後は「もう夫婦です」という形で描かれてしまったため、感情の積み重ねが薄く感じられたという声もありました。特にアニメ版では心理描写がさらに簡略化されているため、なおさら「いつの間に?」という感覚を覚えた人も多かったようです。

もちろん、このハッピーエンド自体が「カネキの成長を示す象徴」として意図されたものであり、作品全体のテーマである“人間とグールの共存”の象徴でもあるのですが、物語をシリアスに受け取ってきた読者の中には、「ここまで悲劇的な物語を読んできたのに、最後だけハッピーなのは不自然」と感じた方もいたようです。

つまりこのラストは、受け取り方次第で「感動的な結末」にもなりうる一方で、「違和感のある打ち切り風ラスト」とも捉えられる、賛否が分かれる非常に繊細なエンディングだったと言えるでしょう。

4. 「意味わからん」と言われる物語構造の複雑性

4-1. 人格分裂(金木・佐々木・死神)構造とその描写不足

『東京グール:re』における金木研の精神構造は、作品のテーマである「人間性と怪物性の境界」を象徴する重要な要素のひとつです。しかしながら、物語の中盤以降、特に“佐々木排世”という人格が登場して以降の描写については、読者から「わかりにくい」「描写が不十分だった」という指摘が数多く見られました。

物語序盤の金木は、喰種としての自分を受け入れられず苦悩する普通の大学生でした。しかし、拷問による人格崩壊を経て「黒カネキ」と呼ばれるような凶暴な人格が現れ、さらに『:re』ではCCGの捜査官として新たな人格「佐々木排世」として再登場します。そして物語の終盤では、「黒山羊(ゴート)」のリーダーとしての冷静な面や、“死神”とまで称される戦闘能力を持つ側面が同居するようになります。

こうした複数の人格が混在する設定は非常に興味深く、心理的な深みを与える要素である一方で、作中ではその切り替わりや内面的な葛藤が丁寧に描写されることは少なく、結果として「唐突に人格が変わったように見える」「なぜ今その人格なのか分からない」といった混乱を招くことになりました。

たとえば、佐々木排世が金木研としての記憶を徐々に取り戻す過程では、重要な場面での心理描写が簡略化されていたため、読者が彼の心の変化に感情移入しづらかったという側面があります。また、“死神”と呼ばれるようになった際の戦闘シーンもインパクト重視で描かれた分、その内面の描写が薄れ、「キャラが急に別人のようになった」という印象を与えてしまった部分もあります。

こうした人格の変遷は、実はシリーズ全体のテーマとも深く結びついているのですが、その意図を汲み取るには読者側にかなりの読解力が求められたため、多くの人にとっては「難解で分かりにくい設定」として処理されてしまったのかもしれません。

4-2. 多すぎる組織と陣営(CCG/V/ピエロ)の混線

『東京グール:re』では、物語が進むにつれて登場する組織や勢力が増え、読者が全体像を把握するのが困難になるほど複雑な構造になっていきました。特に、主要組織であるCCG(喰種対策局)、地下で暗躍するV(ヴィー)組織、混乱をもたらすピエロ集団など、それぞれが独自の目的や背景を持って動いており、その相関関係は非常に入り組んでいます。

たとえばCCGは、主人公・佐々木(=金木)が所属していた国家機関ですが、その内部には喰種を利用する裏の計画や、権力争いが存在しており、単なる“正義の組織”ではありません。さらに、CCGの中にも反V派や、クインクス班のような中間的立場の者が存在し、一枚岩とはほど遠い構成になっています。

一方、V組織は古代から喰種の存在と均衡を保とうとする謎多き組織であり、表にはほとんど出てこないにも関わらず、全ての事件の裏で動いているという影の支配者的存在です。しかしながら、このVの構成員や目的については最後まで断片的な説明に留まり、全貌は読者に明かされませんでした。

そして、ピエロという過激派集団は、作中の各所で事件を起こし、主人公の成長にも影響を与える存在ですが、彼らの思想や組織内のヒエラルキーについても曖昧なままで、結果として「ただの混乱要員」としてしか認識できなかった読者も多かったのではないでしょうか。

これら複数の陣営が同時進行で動き、時には手を組んだり裏切ったりするため、物語を追う読者には相当な理解力が求められます。特に『:re』から読み始めたライト層にとっては、誰が味方で誰が敵なのか分からず、「話が入り組みすぎて意味不明」という感想を抱かれてしまったのも仕方がないかもしれません。

本来であれば、これだけの勢力図を整理しながら、物語を進めるには丁寧な説明と描写が不可欠です。しかし、終盤に向けてストーリーが加速したこともあり、組織同士の関係性や各キャラクターの立場の説明が足りず、結果として「ごちゃごちゃしていて理解できない」という評価につながったのだと思われます。

4-3. 「ドラゴン化」という設定の唐突さとテーマ崩壊疑惑

物語終盤で金木研が突如「ドラゴン」と化す展開は、シリーズ全体を通しても最も衝撃的で、同時に多くの読者を混乱させたエピソードの一つです。この“ドラゴン化”は、喰種の細胞である「Rc細胞」が異常増殖を起こすことによって発生したという設定ですが、唐突に登場した上に、その背景や意味が十分に語られなかったため、「なぜあのような巨大生命体になったのか」「どうして東京を壊滅させる必要があったのか」が分からず終いでした。

それまでの『東京グール』シリーズでは、グールと人間という存在が互いに理解し合えるのか、人間性とは何かという重厚なテーマが貫かれていました。しかしこの“ドラゴン”の登場は、そうしたテーマから一気にSF的・怪獣的なスケールへと変貌し、読者にとっては「あまりにも別物になってしまった」という印象を与えてしまったのです。

さらに問題だったのは、このドラゴン化の原因や仕組みが「フレーム構造」「Rc細胞の暴走」など専門用語の羅列で説明されるだけで、読者にとって納得できる形でのストーリーテリングがなされなかったことです。そのため、「唐突に進化した」「説明不足で感情がついていけない」という意見が多く見受けられました。

また、金木というキャラクターの最終的な象徴である“人間とグールの間で揺れる存在”という立ち位置が、ドラゴン化によって崩れてしまったと感じた読者もいたようです。彼の存在そのものが“橋渡し”だったにもかかわらず、最終的に「災害の元凶」のような扱いになってしまった点に対して、「これまでの積み重ねが台無しになった」と捉える声もありました。

結果として、このドラゴン化という設定は、物語をクライマックスに導くための“仕掛け”としては機能したかもしれませんが、作品全体のテーマ性やキャラクター描写との整合性という点では、多くの疑問を残したまま終わった印象が強く残っています。

5. アニメ版が「意味不明」と言われる理由とは?

5-1. 重要エピソードの削除と情報圧縮の弊害(第2期12話)

アニメ版『東京グール:re』の第2期は、原作漫画の第7巻から第16巻まで――実に10巻分の内容を、たった全12話にまとめるという非常に過密な構成で放送されました。この極端な情報圧縮によって、重要なエピソードやキャラクターの背景、心理描写などが大幅にカットされてしまい、視聴者の理解や感情移入を大きく妨げる結果となってしまいました。

たとえば、クインクス班の面々――瓜江、不知、米林などの成長や葛藤の描写は、原作ではじっくり時間をかけて描かれていましたが、アニメではダイジェスト的に処理され、各キャラの個性や変化が十分に伝わらなくなっています。また、月山習の“再起”に関わるエピソードや、ピエロ集団との対決、佐々木排世としての金木研が過去と向き合う重要な過程も、ごく短時間のカットにまとめられており、本来のドラマ性が削がれてしまった印象を受けます。

特に第2期終盤では、東京が壊滅状態となり、金木が“ドラゴン”へと変貌するという物語最大の山場を迎えますが、そのインパクトに対して物語の積み重ねが明らかに足りておらず、突然起きた“超展開”のように映ってしまうのも致命的でした。こうした構成では、シリーズ全体を初見で視聴する層はもちろん、原作ファンにとっても「どうしてこうなったのか」が納得できず、物語の本質やキャラの意図が見えづらくなってしまいます。

アニメ化の難しさは理解される部分もありますが、特に『:re』の第2期は、尺の短さが作品の世界観そのものを縮小してしまい、結果的に「意味不明」「打ち切りみたい」という印象を与える原因となってしまいました。

5-2. キャラ心理の端折りと視聴者の“共感遮断”

『東京グール』シリーズは、本来キャラクターの内面描写に非常に重きを置いている作品です。金木研をはじめとした登場人物たちは、苦しみや迷い、そしてそれを乗り越える成長の過程が物語の軸になっています。しかしアニメ版『:re』、特に第2期では、そういったキャラクターの心の動きがことごとく省略されており、多くの視聴者が感情的な“共感”を持ちにくくなっていました。

たとえば、金木研が“佐々木排世”として生きていた期間に感じた葛藤――自分が誰なのか分からず、それでもクインクス班の「家族」のような存在と過ごした時間への愛着――こうした非常に繊細な心理描写は原作では丁寧に描かれていましたが、アニメではナレーション的な短いセリフで済まされてしまいます。

また、ピエロとの戦いの中で自分の過去と向き合う金木の苦しみや、自らの存在が人間と喰種の中間であることに悩み続ける姿など、キャラクターの動機となる心の内側が、視聴者にはほとんど共有されないままストーリーが進んでしまいました。これにより、「キャラクターの決断に納得できない」「なぜそんな行動をしたのか分からない」という感覚を抱く人が増えたのです。

さらに、金木とトーカの関係性や、金木が父親になるという重い決断に至るプロセスも、ほぼ描かれないまま「6年後」に飛んでしまうため、感情の積み上げが不十分なまま、物語だけが進行してしまいます。これは、視聴者が感情移入する「糸」を切られてしまったようなもので、物語との一体感が薄れてしまう大きな要因となりました。

キャラクターたちの心の動きが見えないまま物語が加速したことで、本来感動や共鳴を生むはずだったシーンさえも「唐突な展開」にしか見えなくなってしまった点は、アニメ版の大きな課題だったと言えるでしょう。

5-3. グロ・狂気・描写の緩和と原作との“温度差”

『東京グール』シリーズといえば、グロテスクで生々しい描写、そして登場人物の狂気や暴力性が作品の世界観を形作る大きな柱でした。原作では、人体の破壊描写や喰種による捕食シーン、さらには登場人物の精神的崩壊を細やかに描き、「美しさと狂気の同居」を体現するような演出が随所に散りばめられています。

しかしアニメ版『:re』、特にTV放送における表現規制の影響もあり、こうした特徴的な描写の多くが大幅に緩和、あるいは省略されてしまいました。たとえば、トーカの兄・霧嶋アヤトの暴走や、月山習の精神崩壊といったシーンでは、本来ならば不気味で不穏な空気をじっくりと描くことで読者の背筋を凍らせるような演出が期待される場面ですが、アニメでは視覚的にも心理的にもソフトになっており、臨場感が大きく損なわれています。

また、金木研が“ドラゴン”へと変貌するシーンにおいても、原作では非常に抽象的かつ狂気に満ちた表現で彼の内面と外的な変化が描かれていますが、アニメでは時間の制限や演出の簡略化により、その恐怖感や異常性が伝わりにくいものになってしまいました。これにより、「あんなに静かで痛々しい場面が、ただの変身シーンにしか見えなかった」という感想を持った視聴者も多くいました。

この“温度差”は、特に原作ファンにとっては大きな違和感となり、「作品が軽くなってしまった」「雰囲気が別物」という評価にもつながっています。原作のダークファンタジーとしての魅力や重厚な空気感が、アニメ化によって中和されてしまった結果、物語が本来持っていた重みや衝撃が視聴者に届かなくなってしまったのです。

結局のところ、作品全体の世界観と演出の温度差が埋まらなかったことが、視聴者に「物足りなさ」や「軽さ」を感じさせてしまい、それが「打ち切りのようだ」「まとまりが悪い」といったネガティブな印象へと繋がっていったのだと思われます。

6. ファンが期待していた「東京グールre」とのギャップ

6-1. 前作『東京喰種』で魅せた“緻密さ”と“詩的演出”

『東京喰種』という作品が多くの読者を魅了した最大の要因の一つに、「緻密な物語構成」と「詩的とも言える演出」があります。金木研という一人の青年が、喰種という存在に翻弄されながらも“人間性”を模索していく様子は、非常に深く繊細に描かれていました。特に、内面描写においては比喩的表現や象徴的な演出が多用され、単なるバトル漫画にとどまらない“文学的”な雰囲気すら漂っていたことは、多くのファンの記憶に残っているのではないでしょうか。

たとえば、金木が拷問を受けて人格が変化していく「ヤモリ戦」のエピソードでは、彼の精神崩壊と変化が一つひとつのコマやモノローグ、黒を基調とした演出によって丁寧に描かれていました。また、“喰種の目覚め”を象徴する赫子の発現シーンも、ただのバトル描写ではなく、彼の心の痛みや葛藤を視覚的に伝える巧みな表現が施されていたのです。

ところが、『東京グール:re』においては、そのような詩的かつ緻密な描写が大幅に減少し、展開がテンポ重視になったことで、作品の根幹にあった“美しさ”や“深み”が希薄になってしまったと感じた読者も多いようです。物語後半に進むほど新キャラや新勢力が次々と登場し、作品のトーンもよりバトル中心になったことで、前作のような“内面の静けさ”や“沈黙の重さ”を感じる演出は影を潜めていきました。

このように、前作で見せた“詩的演出”と“内面へのフォーカス”が、『:re』では後景に追いやられたことが、読者の一部から「別作品のようだ」「美しさが失われた」と評価されてしまう理由の一つなのです。

6-2. 「成長物語」としての乖離:金木に共感できなくなった?

『東京喰種』から『:re』にかけての物語は、間違いなく金木研という人物の“成長物語”として設計されています。もともと心優しい普通の大学生だった金木が、喰種という人外の存在になったことで人間社会から孤立し、自分の在り方に葛藤し続ける姿は、非常に人間味があり、共感を集めるものでした。

しかし、続編『:re』ではその金木が“佐々木排世”という別人格として登場し、その後も何度も人格的な変遷を繰り返すことで、読者が彼の感情や意志の一貫性をつかみにくくなっていった面があります。記憶を取り戻したあとも、佐々木としての穏やかな側面と、黒カネキとしての攻撃的な一面が混在し、物語の終盤ではさらに“死神”のような存在として描かれました。

この過程で、読者がかつて共感していた“内向的だがまっすぐな青年”という金木の人間像が希薄になってしまい、「いつの間にか感情移入できなくなっていた」「何を考えているのか分からなくなった」と感じる声も見られるようになりました。キャラクターが成長する過程において、人格の多層性や変化は必ずしも悪いことではありませんが、読者とその人物との感情的な“結びつき”が丁寧に維持されなければ、結果として乖離が生じてしまうのです。

特に、物語終盤で金木が“ドラゴン”となって都市を破壊するという展開においては、「金木らしくない」「彼がここまで変わってしまう意味が分からない」といった反応が多く見られました。彼の苦悩や決断が細かく描かれなかったことにより、成長の軌跡が不透明になり、かえって“共感の断絶”が生まれてしまったのかもしれません。

6-3. “救い”のラスト vs “救いのなさ”を期待した読者

『東京喰種』シリーズは、その始まりから非常にシリアスで、時に絶望的ともいえる描写が続く重厚な物語でした。喰種と人間の間に存在する深い断絶、そしてその狭間で揺れ動く金木の姿は、救いのない世界の象徴でもありました。だからこそ、最終回で描かれた“救いのあるハッピーエンド”に対して、一部の読者が強い違和感を抱いたのも無理はありません。

物語の最後で金木はトーカと家庭を築き、子どもとともに平和な生活を送る様子が描かれます。この“家族”という形は、金木にとってようやく得られた幸福であり、長年にわたる苦難の末に掴んだ“救済”として見れば、非常に希望に満ちた結末です。しかし、これまでの物語のトーンを考えると、「本当にそれで良かったのか?」と戸惑う読者もいたのは事実です。

特に、『喰種』の世界はそもそも共存が難しい、暴力と絶望の連鎖が続く構造であり、金木自身もその中で何度も“自己崩壊”を繰り返してきました。そうした苦しみの延長線上に、いきなり平和な生活が描かれると、まるで「別の作品になってしまったかのようだ」と感じる人もいたようです。

また、“救いのないラスト”を期待していた読者の中には、「金木が報われないからこそリアルだった」「中途半端に幸せになってしまってはテーマが薄まる」といった意見も見られます。実際、シリーズを通して金木は自らを犠牲にして他者を救おうとする姿が強く描かれており、その流れでいえば、彼がすべてを失ったまま幕を閉じるラストも“らしい”と感じる人は少なくなかったのでしょう。

つまり、最終回の“救い”は確かに美しいのですが、その美しさが逆にシリーズ全体が持っていた暗くて重たい空気と齟齬を生んでしまい、受け止め方に大きな個人差を生んだのです。作品の持つテーマ性と読者の期待との間にある“微妙なズレ”が、ラストへの評価を大きく分ける要因になったことは間違いありません。

7. 東京グールre 最終回は本当に失敗だったのか?

7-1. 批判の一方で増える「再評価」の声とは

『東京グール:re』の最終回に対しては、「伏線未回収」「展開が早すぎる」「消化不良」など、初期の段階では否定的な意見が多く見られました。特に、複雑なストーリー構成やキャラクター心理の描写不足、そして“ドラゴン化”を含む終盤の急展開によって、「本当にこれで終わりで良かったのか?」といった声が目立っていました。しかしその一方で、連載終了から時間が経つにつれ、作品を読み返すファンの間で「再評価」の動きが広がってきているのも事実です。

この再評価の背景には、物語全体を通して描かれたテーマの一貫性や、登場人物たちの成長の軌跡を改めて見直す読者の存在があります。たとえば、主人公・金木研は、苦しみと喪失を繰り返しながらも最終的には自らの在り方を受け入れ、“共存”という理想に辿り着く姿を見せました。この結末に対し、「当時は唐突に感じたが、今見ると彼の旅の集大成としてしっくりくる」「読み直してようやく腑に落ちた」といった声もSNS上などで増えています。

また、最終回で登場する“6年後”という時間経過は、当初「展開が飛びすぎている」と批判された部分ではありますが、今となっては「キャラたちのその後を静かに描くエピローグ」として、温かみを感じるラストとして捉える人も多くなってきました。喰種という存在が少しずつ社会に受け入れられ、人と共に生きる未来を描いたことに対して、「グロテスクな物語が最後には救いを見せてくれた」とポジティブに受け止める層が増えているのです。

こうした再評価の動きは、作品の本質的なテーマや構成を深く理解しようとするファンが増えた結果とも言えます。一度の読解では分かりにくかった要素が、時間をかけて読み返すことで「なるほど、こういうことだったのか」と気づかせてくれる、そんな“じわじわと味わい深くなるタイプの作品”として、新たな支持を集めています。

7-2. テーマ「共存」の結末とメッセージの深読み

『東京グール』シリーズを通じて繰り返し描かれてきた最大のテーマは、「人間と喰種の共存は可能なのか?」という問いかけです。そして『:re』の最終回では、その問いに対する一つの答えが静かに提示されました。金木研とトーカが家庭を築き、喰種の存在が表社会で受け入れられつつある“6年後”の描写は、この物語の終着点として、「共存の希望」を示すラストだったと捉えられています。

もちろん、共存は決して理想的に描かれたわけではありません。そこに至るまでの過程では、戦争、迫害、自己犠牲、組織の崩壊など、壮絶な犠牲が積み重ねられてきました。しかし、それでも金木が最後まで諦めず、命がけで守り抜いた世界において、トーカとの子どもが生まれたこと、そしてその子が普通の暮らしを送れるようになったことは、希望として非常に大きな意味を持っています。

この“子どもの存在”は、文字通り新しい未来の象徴であり、「人間と喰種という二つの存在が交わることで生まれた命」であることから、物語全体のメッセージを象徴する存在として読み解くこともできます。また、金木自身が自らのアイデンティティと向き合い、最終的には「人間であること」も「喰種であること」も否定しないまま受け入れた姿は、読者に対して「違いを抱えたまま共に生きる」という重いテーマを問いかけているようにも感じられます。

このように、最終回に描かれた“平穏な日常”は、単なるハッピーエンドというよりも、長い苦難を経てようやくたどり着いた「静かな希望」であり、物語の中に込められた“共存”という主題を象徴的に結実させた場面だったのです。

7-3. キャラたちの“その後”に見えた作者の優しさ

『東京グール:re』のラストには、主要キャラクターたちの“その後”が短いながらも描かれています。このエピローグ的な描写が、多くのファンにとって「救い」や「安心感」を与えたことは間違いありません。そして、その描写の随所に感じられるのが、作者・石田スイ氏のキャラクターたちへの深い愛情と優しさです。

たとえば、最終回で描かれた金木研と霧嶋トーカの家庭は、かつての激しい戦いの日々とはまるで別世界のような穏やかな日常を見せています。子どもと手をつなぎ、普通の家族として歩む姿には、彼らがようやく得た“平穏”の時間が流れており、それは読者にとっても長い旅路の終着点としてふさわしいものでした。

また、クインクス班の瓜江や米林といった若い世代も、それぞれの道を歩み始めている様子が描かれ、彼らが戦いから一歩離れた場所で生きていける未来が示されました。彼らは“喰種対策局”という過酷な職務に身を投じた若者でしたが、最終的にはそれぞれが自分の居場所を見つけたように描かれており、それ自体が作品に込められた“癒し”の一端であったように思えます。

そして、読者の間でも評価の高い描写が、金木と関わってきた人々が「それぞれの選択を尊重された形で終わっている」点です。すべてのキャラクターが一様に幸せになったわけではなく、また完全に救われたわけでもありませんが、それでも彼らが過ごす未来には一定の光が差しており、そこに作者の“慈しみ”が込められているのが伝わってきます。

このように、激動の物語の末に用意された“その後”は、単なるおまけやサービスカットではなく、キャラクターたちが確かに歩んできた道のりへの「ねぎらい」であり、「物語に区切りをつけるための静かな終章」だったと言えるでしょう。作者自身が読者とキャラクター双方に向けて「ここまで見届けてくれてありがとう」と語りかけているような、そんな温かいラストでした。

8. 打ち切りではないが“誤解を生んだ”3つの理由【まとめ】

8-1. 展開の速さと情報量のバランスミス

『東京グール:re』の後半から最終回にかけて、多くの読者・視聴者が感じたのが「話の進みが速すぎる」という印象です。特に“ドラゴン編”と呼ばれる終盤では、それまでに張られていた数々の伏線や人物関係の整理が十分に行われないまま、物語が怒涛のスピードで完結へと向かってしまいました。

例えば、金木研がドラゴンと化して東京を崩壊寸前に追い込む場面は、シリーズの中でも最大のクライマックスであり、本来であればその過程や影響、人々の反応を丁寧に描くべき場面でした。しかし、実際には金木がドラゴンになった経緯も簡潔に済まされ、すぐに“6年後”の平和な日常へと舞台が切り替わってしまいます。この展開には、「あまりにも唐突」「気持ちが追いつかない」といった声が多く見られました。

また、読者が特に混乱したのは、「回収されないまま残された情報」の多さです。たとえば、グールがなぜコーヒーだけを摂取できるのかという初期の設定の解明、V組織やピエロの動機、そして金木と“黒山羊”のその後など、物語全体を通しての謎や人間関係が一部未消化のままエンディングを迎えています。

一方で、複雑な専門用語や政治的背景、組織図などの“情報量”は終盤に向けてますます増しており、それらを理解するには丁寧な説明が必要でした。つまり、情報は多いのに説明の時間が少ない――この“バランスミス”が、作品の構造としての消化不良感を生み、「打ち切りなのでは?」という誤解を与えてしまった一因となっています。

8-2. 読者・視聴者の視点とのズレ

『東京グール』シリーズは、その緻密な設定と複雑な人間関係、さらには重厚なテーマ性により、多くの読者の期待と注目を集めてきました。しかしながら『:re』終盤では、物語が急速に畳まれていく中で、「読者・視聴者が見たかったもの」と「実際に描かれたもの」との間に大きなズレが生まれ、それが作品評価の分かれ目となりました。

たとえば、ファンの多くは、金木研がどのように自分の過去と向き合い、喰種と人間の間での葛藤を乗り越えるのか、その心理的プロセスに期待していました。しかし実際には、その内面描写は最小限にとどまり、“結果として”共存の道を選んだことは示されるものの、読者が彼の心の動きを理解しきる前に物語が進んでしまったのです。

また、“6年後の平和な日常”という終着点は、確かに救いあるラストとして設計されたものですが、それが読者にとってはあまりに唐突で、これまでの苦難とのギャップを受け止めきれないという反応も見られました。感情的な起伏や丁寧な心情描写を期待していた層にとっては、「感動したいタイミングで、感情を置き去りにされた」と感じた可能性があります。

さらに、アニメ版では心理描写や背景説明が大幅に省略されていたため、特にアニメのみで視聴していた人々にとっては、「話の展開についていけない」「登場人物の言動が理解できない」といった“共感の遮断”が起きてしまいました。

このように、作者の伝えたかった内容やテーマの深さに対して、それを受け取る側との“視点のズレ”が大きくなってしまったことが、物語の評価にばらつきが出た最大の要因とも言えるでしょう。

8-3. 作者のテーマ重視姿勢が誤解を招いた構成

『東京グール:re』を通じて一貫して描かれてきたのは、「人間と喰種は理解し合えるのか」「違いを抱えながら共に生きることは可能か」といった深いテーマでした。石田スイ氏は、物語を単なるバトル漫画やダークファンタジーとして描くのではなく、社会的なメタファーや哲学的な問いを随所に散りばめる形で進めていました。

しかし、物語終盤の展開においては、その“テーマ重視”の姿勢が、ストーリーの構成面や描写の選択に影響を与え、読者にとっては「唐突に感じられる展開」や「説明不足」に見えてしまったケースも多かったようです。たとえば、金木が“ドラゴン”として都市を破壊したあと、具体的にどのように世界が変わったのかは詳細に描かれず、代わりに6年後の「結果」だけが静かに提示されました。

この構成は、ある意味でテーマの“象徴的な到達点”を見せたかった作者の意図とも取れますが、それまでの具体的な経緯や変化を省略することで、読者の理解や納得を得にくくしてしまった面があります。つまり、テーマに対する忠実さがストーリーテリングとしての“間”や“抑揚”を損ねてしまったことで、「中途半端」「投げやり」といった誤解を招いてしまったのです。

また、あくまで「人とグールの共存」を描きたかった石田氏にとっては、全キャラの伏線を回収したり、世界観をくまなく説明することは“本筋”ではなかった可能性もあります。しかし、読者の多くがその“枝葉”にも興味を持っていたため、主軸と周縁の優先順位が読者の期待とすれ違ってしまった結果、構成への批判が生まれたとも考えられます。

このように、作者の“テーマ優先”の物語構築は、作品全体に一貫性を持たせるための強みでもありましたが、それが同時に「打ち切り感」や「駆け足の印象」を生む結果となってしまったのは、非常に難しいバランスだったと言えるでしょう。

関連記事

コメント