「ホークスの個性って本当に消えたの?」「もう空は飛べないの?」――そんな疑問を抱いたことはありませんか?

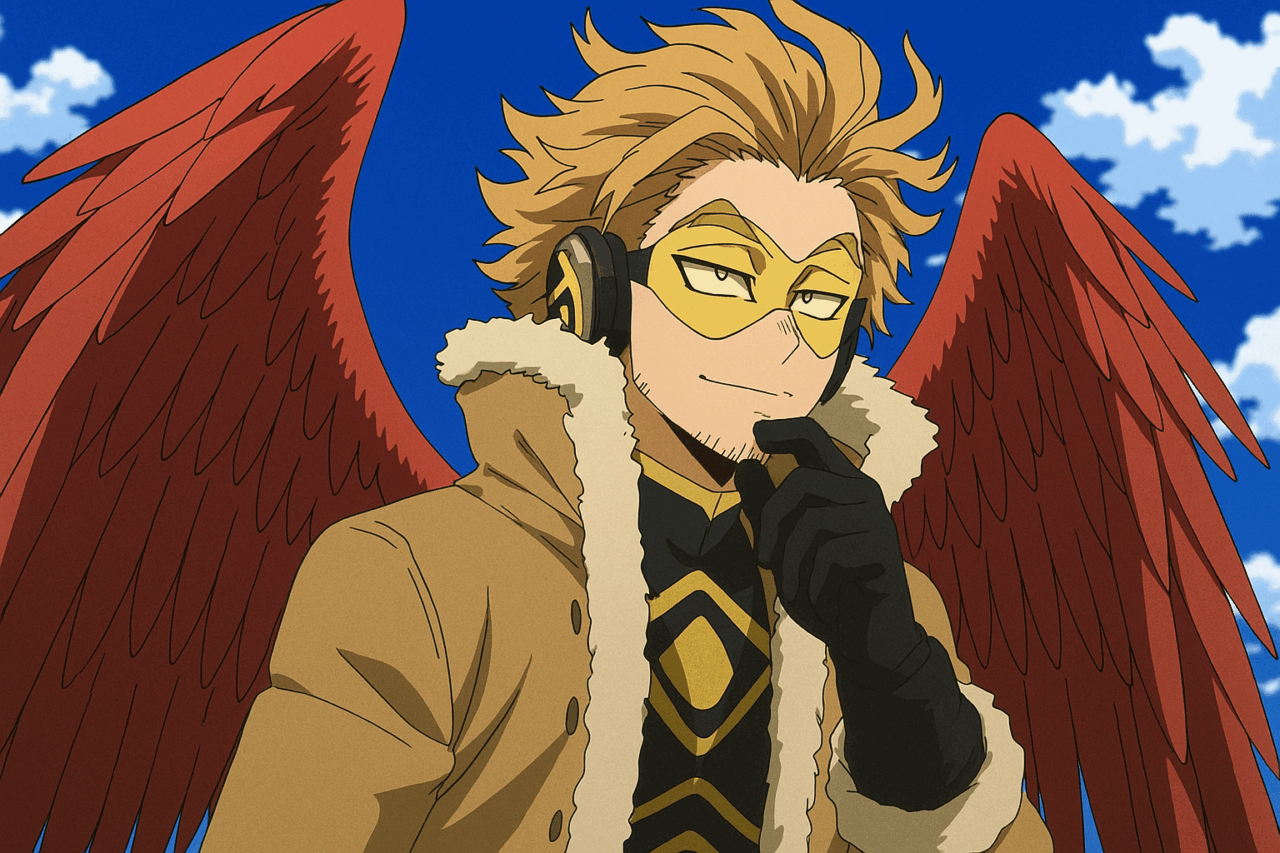

彼の代名詞とも言える個性「剛翼」は、戦闘・救助・索敵すべてをこなす万能能力でした。

しかし、荼毘やAFOとの死闘を経て、その力は完全に失われてしまいます。本記事では、個性消失の経緯からホークスの“その後”、さらに復活の可能性やアニメでの描かれ方まで徹底解説。

「個性がすべてではない」と証明した、彼の生き様に迫ります。

1. ホークスの個性「剛翼」とは?──その万能性と戦略的価値

1-1. 高速飛行・多機能羽根・感知能力──ヒーロー業務の全てをこなす天賦の才

ホークスの個性「剛翼(ごうよく)」は、ヒーロー業界でも群を抜いた万能性を誇る能力です。彼の背中に生える赤く大きな翼は、単なる飛行の手段にとどまらず、その羽根一枚一枚を自在に操作できるという特異な機能を備えています。飛行能力においては全ヒーロー中でもトップクラスとされ、空を自由に駆け抜けるそのスピードは、現場急行や救助活動の初動対応において非常に高い評価を受けています。

たとえば災害現場では、ホークスは羽を分離させてがれきを押しのけ、下敷きになっている人を迅速に助け出すという行動を取ってきました。羽根は遠隔操作が可能なため、本人が近づけない危険地帯にも安全にアクセスできるのです。また、羽根には繊細な感覚器官が備わっており、空気の振動や微細な動きを感知することで、視界の外にいる敵の動きすら捉えることができます。この“感知能力”は、索敵や待ち伏せの際にも威力を発揮し、彼の情報収集力の高さを裏付けています。

つまりホークスは、スピード・対応力・索敵能力というヒーローに必要な三大要素をすべて個性でまかなえる存在であり、まさに“ヒーロー業務のオールラウンダー”と言っても過言ではありません。

1-2. なぜ「剛翼」は他の個性よりも重宝されていたのか?

ホークスの個性「剛翼」が特に重宝されていた理由は、その“応用範囲の広さ”にあります。多くの個性が戦闘に偏重したり、逆に支援型に特化していたりする中で、「剛翼」は攻守・救助・移動すべてに対応できる“バランス型の究極”とも言える能力です。

具体的には、羽を飛ばして敵を攻撃できる“射出能力”と、飛行による高機動性、さらには羽根自体が持つセンサーのような機能──これらが組み合わさることで、ホークスは単独でも複数の任務を並行して遂行できます。たとえば市街戦であれば、上空からの監視、敵への狙撃、被害者の救出といった3つのタスクを同時進行でこなすことができるのです。

また、個性が視覚的にも非常に派手であるため、市民からの信頼も厚く、“目に見えるヒーロー”としての安心感を与える効果も見逃せません。公安との密接な連携の中でホークスが重要な任務を任され続けてきたのも、彼の能力が単なる戦闘力ではなく、国家レベルでの作戦行動にも耐えうる汎用性を持っていたからでしょう。

そのため、「剛翼」は数あるヒーロー個性の中でも“万能かつ社会的意義の高い個性”として、ヒーロー制度における中核的な役割を果たしてきたのです。

1-3. 羽根1枚の可能性──戦闘・救助・情報収集の三位一体構造

「剛翼」の真価は、ホークスの背中に広がる赤い羽の“1枚1枚”が独立した機能を持ち、それぞれが戦術的な意味を持つ点にあります。一般的な飛行能力の個性では翼全体が単一の運動に使われることが多いのですが、ホークスの場合、羽根を“個別に”動かせるという特徴により、彼の戦術幅は大きく広がっています。

例えば、羽根を鋭利な刃のように飛ばして敵を狙い撃ちしたり、地震で崩れた建物の下に羽根を差し込んで被災者を発見・救出したりと、場面ごとに羽根の使い方を変化させる柔軟性が魅力です。また、彼の羽には高度な触覚機能が備わっており、羽根を通じて風圧や振動を察知することで、物陰の向こうにいる敵の存在を感知することも可能です。つまり、“見る・飛ぶ・助ける”という三大任務を、一人で、しかも同時に行えるというのがホークスの特異性なのです。

さらに羽根は物理的に小型なため、飛ばす角度や枚数を調整することで、非常に精密な制御もできます。これは近距離戦や狭い場所での救助にも応用可能であり、都市部での活動が多いヒーローにとっては極めて有利な点といえるでしょう。

このように、ホークスは羽根1枚に多機能性を集約し、まさに“戦闘・救助・索敵”の三位一体構造を築き上げたヒーローでした。そのため、彼の個性喪失が作中で大きな衝撃をもって描かれたのも、当然のことなのかもしれません。

2. ホークスの個性消失はいつ、なぜ起きたのか?

2-1. 「第267話」荼毘との死闘で受けた致命傷とその代償

ホークスが最初に大きなダメージを負ったのは、原作コミックス第267話「炎」での荼毘との激しい戦闘シーンです。この戦いは、プロヒーローによる敵<ヴィラン>の潜伏拠点への一斉奇襲のさなかに起きたもので、ホークスは裏切り者の二重スパイ・トゥワイスを止めた直後、荼毘と直接対峙することになります。

荼毘の個性は強力な“蒼炎”。通常の炎よりも高温で、その威力は建物ごと一瞬で焼き尽くすほど。ホークスはこの蒼炎に真正面から晒され、背中の羽はほぼすべて焼失してしまいます。ホークスの個性「剛翼」は羽根の枚数とコンディションに依存しており、再生には時間がかかる性質があるため、この時点で既に戦闘力は大きく低下していました。

さらにこの戦闘では、ホークスは荼毘の奇襲を避けるために全力で動き続け、自らの喉にも大きな損傷を負っています。以後、彼はしばらく声を出せない状態となり、戦闘指揮や情報伝達にも支障をきたすようになりました。この荼毘との戦闘は、ホークスにとって精神的にも肉体的にも大きな痛手となり、後に訪れる決戦での“個性喪失”への布石とも言える重要な転機だったのです。

2-2. 「第385話」AFOとの決戦で起きた“完全喪失”の瞬間

ホークスの個性「剛翼」が完全に失われたのは、原作第385話「若き衝動」で描かれたオール・フォー・ワン(AFO)との最終決戦の中でした。この戦闘は、ヒーロー側とヴィラン側が総力戦でぶつかり合うシリーズ終盤のクライマックスで、舞台は群訝山荘の跡地。ホークスはNo.1ヒーローのエンデヴァー、そして自身の弟子である常闇踏陰(とこやみ ふみかげ)と共に、この極めて危険な戦場へと赴きます。

羽根を失いながらも、ホークスはサポート役として戦い続け、常闇の「黒影(ダークシャドウ)」の活躍を陰で支えます。しかし、AFOは並の攻撃では倒せない絶対的な存在。彼はホークスに近づき、なんとその場で個性「剛翼」を奪い取ってしまうのです。

ここで描かれたのは、ホークスの“完全な喪失”の瞬間。かつては空を自在に飛び、救助にも戦闘にも活躍した「剛翼」は、AFOの手に渡った瞬間、事実上消滅します。この時のAFOの冷酷な言葉が、ホークスというヒーローの限界を突きつけるような重い場面となりました。

2-3. AFOの言葉「ゴミ同然だった」──意味するのは“個性因子の崩壊”

ホークスから個性を奪ったAFOは、その直後にこう言い放ちます――「個性因子が崩れていて、もはやゴミ同然だ」。この一言は、ホークスの個性がもはや実用に耐えないレベルにまで劣化していたことを意味しています。

ここで登場する“個性因子”とは、作中において個性の根幹をなす遺伝情報のようなもので、個性を奪う・与えるといった操作が可能なのも、この因子の働きによるものです。AFOは、奪った個性の性能や適応度を瞬時に評価する力も持っており、その彼が“ゴミ”と断じたということは、ホークスの「剛翼」は既に肉体と同調できないほど損傷していたと考えられます。

荼毘との戦いで羽根を焼かれ、再生力が極端に低下したまま無理に戦い続けたことで、個性因子そのものが壊れてしまった可能性は高いです。つまりこの瞬間、ホークスが抱えていたのは“能力を発揮できない個性”ではなく、“もはや存在していないに等しい個性”だったということです。

このAFOの言葉は、ただの悪意ではなく、ホークスの状況を端的に示したリアルな“診断”だったとも言えるでしょう。

2-4. 群訝山荘の戦い全体像──なぜこの戦場がターニングポイントだったのか?

群訝山荘(ぐんがさんそう)の戦いは、ヒロアカ終盤における最大の転換点といっても過言ではありません。この戦場では、複数の戦線が同時に展開されており、ホークス・エンデヴァー・常闇のチームは、AFOという“敵の象徴”と真正面からぶつかることになります。

ここでは、若い世代と旧世代が共闘し、それぞれが未来を賭けて戦う構図が描かれていました。特にホークスは、もはや満身創痍の状態ながらも、“新世代の希望”である常闇を最前線へ送り出すための縁の下の力持ちとして動いていたのです。

そしてこの群訝山荘の決戦で、ホークスは自らのすべてを使い果たします。「剛翼」は完全に消失し、彼自身もヒーローとしての戦闘能力を失いました。しかしその代わりに、常闇を含む若きヒーローたちが“次の時代の担い手”として確かな一歩を踏み出すきっかけにもなりました。

つまり、群訝山荘は“ホークスが消える場所”であると同時に、“新たな世代が立ち上がる場所”として描かれており、その象徴的な役割は物語全体にとっても極めて重要な意味を持っていたのです。ここでの戦いがなければ、最終章へ向かう展開やキャラクターの成長も、きっと違ったものになっていたでしょう。

3. ホークスの変化──個性を失った彼に残された“戦う意味”

3-1. 公安委員長としての再出発──“羽”がなくても飛び続ける覚悟

ホークスは、オール・フォー・ワンとの激闘で個性「剛翼」を完全に失い、もはや空を飛ぶことも羽を操ることもできなくなりました。しかし、それでも彼の物語は終わりではありませんでした。最終話に描かれたホークスの姿は、戦場ではなく“司令塔”の位置に立つ者として再出発したものです。彼は公安委員長という新たな役職に就き、ヒーロー社会全体を後方から支える立場に転身したのです。

これまでのホークスは、前線で飛び回り、迅速な対応と高度な判断力で数多くの人命を救ってきました。その象徴でもあった“羽”を失った今、彼が選んだのは、若きヒーローたちを導き、制度そのものを立て直すという、より広い視野での貢献です。

これは彼が以前から掲げていた理想――「ヒーローが暇を持て余す社会」を実現するための、まさに次のステージだったと言えるでしょう。羽がなくなっても、ホークスの“飛び続ける意志”は変わらない。物理的な飛行を失っても、理念と使命感によって彼はヒーローとして飛び続けているのです。

3-2. 戦場から司令塔へ──ホークスの意志を継ぐ者たちへの橋渡し

ホークスの最大の強みは、戦う力だけではなく、“人を見る目”と“つなぐ力”にありました。公安とのパイプを持ち、インテリジェンス分野でも活躍していた彼は、若きヒーローたちにとっての架け橋となる存在でした。とくに、弟子である常闇踏陰(とこやみ ふみかげ)との関係は象徴的です。

ホークスは、自身の個性が衰えていく中でも、常闇に戦闘での主導権を委ね、自分はあくまでサポートに回るというスタイルを貫きました。これは単なる戦術的判断ではなく、明確な“世代交代”の意識を持った行動だったと言えます。羽根を失っても、後進に知識や戦術、そして覚悟を継承することで、ホークスはヒーローという役割を全うしていたのです。

最終話で公安委員長となった彼の存在は、若いヒーローたちの後ろ盾となる意味合いを強く持ちます。ただ戦うだけではなく、制度的な安定と支援体制の構築こそが、次世代のヒーローにとって最も重要な“土台”となるからです。

ホークスが「橋渡し役」として選ばれたことには大きな意味があり、彼の過去の行動や信念が、そのままヒーロー社会の未来への羅針盤となっているのです。

3-3. 「飛べないホークス」に託された“ヒーロー社会再構築”という使命

ホークスが最終的に担うことになったのは、個人の活躍ではなく、ヒーロー社会そのものを再構築するという国家レベルの使命でした。AFOや死柄木弔との長い戦いを経て、ヒーロー制度そのものが大きく揺らぎ、信頼を失いつつあるなかで、ホークスはその復興のための中核として立ち上がったのです。

かつて「暇なヒーローが存在できる社会こそ理想」と語っていたホークス。その理念は、過酷な戦いを経て現実味を帯び始めます。戦うヒーローだけでなく、“戦わずして守る仕組み”を作る人間こそが、次の社会に必要とされる存在です。そしてその先陣を切るのが、まさに「飛べなくなったホークス」でした。

個性を失った彼が再び表舞台に立つことはないかもしれません。しかし、彼の戦略眼や判断力、そしてヒーロー社会への深い理解は、これからの平和を築くためには欠かせないものです。公安委員会の長として、ホークスは今後もヒーロー社会の要として機能し続けていくでしょう。

飛べなくなったヒーローが、それでも前を向いて社会を変えようとする姿。それは個性の有無にかかわらず、“真のヒーローとは何か”を示してくれる強烈なメッセージとなって、読者の胸に刻まれます。

4. 個性は戻るのか?──「巻き戻し」や未来技術の可能性を考察

4-1. 壊理の“巻き戻し”が鍵になる?ルミリオンとの違いを分析

「個性を失った者が、再びその力を取り戻せるのか?」という疑問に対して、ファンの間で最もよく挙げられる希望の鍵が、“壊理(えり)”の個性「巻き戻し」です。壊理の能力は、生物を過去の状態に巻き戻すという非常に特殊なもので、過去にはプロヒーロー・ルミリオン(通形ミリオ)が失った個性「透過(パーミィション)」を取り戻す際にも使用され、大きな注目を集めました。

ホークスにこの“巻き戻し”が適用できるかについて考えるには、ルミリオンとの状況の違いが重要です。ルミリオンの場合、個性はオーバーホールの“個性破壊弾”によって奪われましたが、彼の体そのものは比較的良好な状態で保たれていました。そのため、壊理の力で「破壊される前の状態」に戻すことが可能だったのです。

一方でホークスの場合、荼毘の蒼炎により羽根が物理的に焼き尽くされ、さらにAFO(オール・フォー・ワン)によって“個性因子”そのものが崩壊したと明言されています。つまり、「巻き戻し」を適用したとしても、焼け落ちた肉体や壊れた個性因子のどこまでが“過去”として認識されるのかが大きな問題になります。

また、壊理本人の精神的未熟さやコントロールの不安定さもリスク要素です。彼女の力は暴走すれば対象を“存在する前”まで巻き戻してしまう可能性があり、ホークスに対して使うには大きな覚悟と準備が必要となるでしょう。

現時点では、壊理がホークスに能力を使う描写はありません。しかし、「個性が戻る可能性がゼロではない」と希望をつなげられる存在として、壊理の存在は読者にとってもホークス自身にとっても特別な意味を持ち続けているのです。

4-2. 科学技術の進化と「個性再生医療」──その実現性とは

『僕のヒーローアカデミア』の世界では、医療技術や科学分野の進化もまた物語の重要な柱のひとつとなっています。これまでにも、サポートアイテムや人体改造、人工個性の研究などが描かれており、個性に対する科学的アプローチは決して珍しいものではありません。

そうした中で注目されるのが、「個性再生医療」の可能性です。これは、個性の損失や衰退、あるいは奪取された後に、何らかの手段で元に戻す技術を指します。たとえば、AFOによって奪われた個性を他人から強制的に取り戻す、もしくは細胞レベルで再構築するといった未来的な手法です。

しかし、ホークスの場合は事情が複雑です。彼の「剛翼」は、羽根という身体的器官と密接にリンクしており、それが焼かれた上に“個性因子”まで破壊されているとAFOによって評価されています。これは単に肉体を再生すれば済む問題ではなく、DNAや細胞、さらには個性そのものの“設計図”にまで損傷が及んでいることを示しています。

現時点での技術では、このような個性の根本的崩壊を修復する手段は登場しておらず、科学的な復元は「理論上可能でも、実用は遥か先」と言わざるを得ません。ただし、物語の終盤では壊理の力のような“特異な能力”や、AIや遺伝子研究の進化を感じさせる描写も増えており、今後の展開次第では可能性が完全に消えたわけではないとも考えられます。

「科学が希望を生む世界」である本作において、ホークスの復活が描かれる日が来るとすれば、それは技術革新と人間の信念が交差するタイミングなのかもしれません。

4-3. もし「剛翼」が戻ったら?──ホークスの復活に込められる物語的意味

ホークスの個性「剛翼」が再び戻るとしたら、それは単なる能力の復活という枠を超えて、物語に深い象徴的意味を与えることになります。ホークスは、これまでの活躍を通じて、個性を武器にして戦い、守り、導くというヒーローの理想像を体現してきました。しかし、個性を完全に失ってもなお“飛び続ける姿”が描かれたことで、彼の価値はもはや能力そのものではなく、「覚悟」と「意志」にあることが強調されています。

この状態から「剛翼」が戻るとすれば、それは単なる“戦力の回復”ではありません。むしろ、失われたものが戻ることで、読者にとっては「喪失の意味」や「再生の希望」について考えさせるきっかけになります。特に、壊理のような命の循環に関わるキャラクターがその鍵を握る場合、「命をかけてでも託す価値があるものとは何か?」というテーマが浮き彫りになるでしょう。

また、ホークス自身が個性を取り戻すことに対してどう向き合うかも見逃せない点です。彼は“個性がなくてもヒーローはできる”ということを体現した存在だからこそ、復活は逆にその信念を問うものにもなりかねません。「戻ったから戦う」のではなく、「戻ったからこそ、今度はどう使うのか」が焦点となります。

物語の完結後もなお、多くの読者の心に残り続けるホークス。その復活には、希望、責任、そしてヒーローという存在の定義そのものを揺るがす力があるのです。ですから、もし「剛翼」が戻る日が来るとしたら、それは単なるファンサービスではなく、物語の最も重要なメッセージを伝える瞬間になるかもしれません。

5. アニメではどう描かれる?──原作ファンが期待する演出ポイント

5-1. 第7期で385話まで描かれる可能性と時期予想

アニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期の放送が決定したことで、原作ファンの間では「ホークスの個性消失エピソードである第385話まで描かれるのか?」という関心が高まっています。原作第385話「若き衝動」は、ホークスが個性を完全に失う重大なターニングポイントであり、読者に強い印象を残した名シーンのひとつです。

現在、第6期では原作の第327話あたりまでがアニメ化されており、残りの章としては「スター・アンド・ストライプ戦」「最終決戦前の準備」「群訝山荘跡での総力戦」などが続きます。これらの展開を第7期でどこまで消化するかが鍵ですが、過去のシリーズのペースを参考にすると、1クール(約12〜13話)で20〜25話分の原作を進める傾向があるため、2クール編成であれば第385話までの到達は十分に現実的です。

また、第385話は原作でもヒーローたちの新旧交代が象徴的に描かれるエピソードで、ホークスが「完全に個性を失う」だけでなく、弟子・常闇踏陰が新たな希望として描かれるという構成になっていることから、アニメの節目としても極めてふさわしいポイントです。時期としては、第7期の放送開始が2024年春であれば、同年夏~秋にかけてのクライマックスとして第385話に到達する可能性が高いと予想されます。

つまり、第7期はホークスの“終焉と再出発”を描く重大なシーズンとなる可能性があり、原作ファンにとっても待望の展開が詰まった内容になることでしょう。

5-2. アニメ演出による“犠牲の重さ”──視覚・音響・演技の三方向からの再解釈

ホークスが個性「剛翼」を失うシーンは、原作でも高いドラマ性を持つ場面でしたが、アニメではさらにその“犠牲の重み”が際立つ演出が期待されています。特に、視覚・音響・声優の三方向からのアプローチにより、読者の想像を超える感情の再現が可能になります。

まず視覚演出では、羽根が一枚一枚焼け落ちていく様子、そして背中から力が抜けるように崩れ落ちるホークスの描写が、作画とエフェクトによってリアルに映し出されるでしょう。炎の演出に定評のある制作スタジオだけに、荼毘の蒼炎に焼かれる描写は視覚的にも極限の緊張感をもたらすはずです。

音響面でも重要な演出が加わります。羽根の風切り音が次第に消えていき、静寂の中にホークスの息遣いだけが残るといった繊細なサウンドデザインは、視聴者に彼の“喪失”を体感させる強力な手段となります。また、BGMの選曲によっては、犠牲の意味や師弟関係の切なさがより胸に迫るものとなるでしょう。

アニメは静止画の原作に比べて、時間軸と感情の“余白”をもたせられる点が最大の強みです。そのため、ホークスが羽根を失いながらも弟子を守り抜くという展開において、戦闘アクションよりも“感情の積み重ね”が丁寧に描かれることが予想されます。

つまりアニメ化によって、ホークスの“犠牲”は単なる展開の一部ではなく、「誰かを守るという選択の美しさ」を視覚・音響・演技を通じて深く再解釈する機会となるのです。

5-3. 声優・中村悠一が担う“喪失”の演技表現に注目

ホークスを演じる声優・中村悠一さんの存在も、アニメ版での個性消失シーンを語る上で欠かせません。中村さんはこれまでにも数々の名シーンでホークスの“軽妙さ”と“重厚さ”を使い分けてきた実力派であり、特に内に秘めた覚悟や諦めきれない信念といった複雑な感情の表現に定評があります。

今回の個性喪失シーンでは、彼の演技力がより一層試される瞬間となるでしょう。背中の羽根が焼き落ちるという身体的痛みだけでなく、それ以上に“自分の存在意義が崩れていく”という精神的な痛みがホークスを襲います。その苦悩や葛藤を、言葉ではなく“間”や“吐息”、“声の震え”といった細かなニュアンスで表現することが期待されます。

とくに注目されるのは、ホークスが常闇を見守る場面や、AFOに「個性因子が崩れている、もはやゴミだ」と言われた瞬間のリアクションです。あの瞬間、ホークスの中で何かが静かに壊れていく。それを中村悠一さんがどのように演じるのかは、ファンならずとも必見です。

また、声優という“声だけでキャラクターの心を表現する存在”が、個性を失ったホークスというキャラクターと重なる点も非常に興味深いです。肉体を失っても、信念は残る──その演技を通じて、ホークスの本当の強さを再確認できることでしょう。声と演出が融合したとき、視聴者はホークスの“喪失”を追体験し、深い感動を得ることになるはずです。

6. ホークスは死んでいない!──誤解を生んだ「死亡フラグ」の真相

6-1. 267話の重傷シーンとファンの早合点

ホークスの「死亡説」が最初に大きく広がったのは、原作第267話「炎」での衝撃的なシーンがきっかけでした。この回では、ホークスが敵<ヴィラン>側の強敵・荼毘(だび)と直接対峙し、激しい戦闘を繰り広げるなかで、背中の羽根を蒼炎により完全に焼かれてしまいます。さらに、逃げ場を封じられたホークスは接近戦に持ち込まれ、喉を負傷し声も出せなくなるという深刻なダメージを受けます。

この描写は、視覚的にも非常にショッキングで、当時の読者の間では「ホークスはこのまま死亡するのでは?」という憶測が一気に広まりました。羽根が焼かれて飛行不能となったうえ、声も奪われ、戦闘不能に陥った様子はまさに“ヒーローとしての終わり”を想起させるような演出だったからです。

しかし、実際にはホークスは命を落としておらず、後の展開で治療を受けてから再登場しています。この第267話は“死亡フラグ”を強くにおわせる内容だったため、読者の早合点を誘いやすかったのは確かですが、同時にホークスの「身体的・精神的限界」に初めて触れられた重要なエピソードでもありました。

つまり、ここでの描写は「死」を直接示したものではなく、「戦えなくなることの恐怖」「個性を失うかもしれないという不安」を読者に印象づける演出であり、後の伏線としても大きな意味を持っていたのです。

6-2. 385話での“燃え尽き”描写の真意

ホークスの個性が完全に消失する運命が描かれたのが、原作第385話「若き衝動」です。この回は、ヴィラン連合との総力戦が佳境を迎える中で、ホークスがAFO(オール・フォー・ワン)との直接対決に臨むという、極めて緊迫した展開が描かれます。

この戦闘において、ホークスは弟子である常闇踏陰(とこやみ ふみかげ)を守るため、自らが囮となりAFOと対峙します。羽根はすでに満足に再生しておらず、飛行能力も限界。そんななかでAFOによって「剛翼」の個性そのものが奪われ、彼はヒーローとしての“生命線”を完全に絶たれてしまいます。

この瞬間に描かれるホークスの姿は、まさに“燃え尽きた”英雄の象徴でした。すべてを出し切り、残るのは使命感と仲間への信頼だけ。羽根のない背中、沈黙のまま立ち尽くす姿には、読者からも「ついにホークスが死んでしまったのでは」と不安の声が相次ぎました。

しかし、この“燃え尽き”の演出は、実際の死ではなく「役割の終焉」を象徴するものです。ヒーローとしての前線活動はこれで終わりだが、彼の意志や行動は次の世代へと確かに受け継がれていく──そんなメッセージが込められているシーンでした。

物理的に生きているかどうかよりも、精神的な「覚悟の完結」を表現したこの描写は、ホークスというキャラクターの生き様を象徴する、静かで力強いラストアクションだったのです。

6-3. 最終話で明かされた現在──公安委員長としての生存確定

ホークスの「生存」が正式に確認されたのは、物語の最終話にあたるエピソードです。戦いが終結し、社会の復興が本格化するなか、ホークスは新たな立場として登場します──それが、公安委員長という役職です。

この描写によって、「ホークスは死亡したのでは?」というファンの疑念が完全に払拭されました。彼は確かに個性「剛翼」を失い、ヒーローとして前線に立つことはできなくなりました。しかし、知識・経験・判断力を武器に、今度は組織と制度の中からヒーロー社会を支えるという“第2の人生”を歩み始めたのです。

かつてホークスが理想として語っていた「ヒーローが暇を持て余す社会」。その実現に向けて、彼自身が制度設計の中核を担うようになったという展開は、読者に深い感動を与えました。つまり、最終話で描かれたのは「個性を失ってもなお生き、戦い続けるホークスの姿」だったのです。

この結末によって、彼の物語は“喪失と再生”というテーマの中で完結を迎えました。戦場から離れても、人々を守り導く存在であり続ける──それこそがホークスの“真のヒーロー像”であり、生存が単なる延命ではなく、新たな役割への進化だったことを物語っています。

7. 読者が気になるQ&A──ホークスの今後に関するよくある疑問

7-1. ホークスは引退したの?ヒーロー活動はもうしない?

ホークスは個性「剛翼」を完全に失ったあと、ヒーローとしての最前線からは事実上退くこととなりました。原作の最終話では、彼が公安委員会の委員長に就任している姿が描かれており、これは明確に“現役ヒーロー”としての引退を意味する描写と受け取れます。

ただし、ここで重要なのは、ホークスが“ヒーローとしての活動を終えた”というよりも、“ヒーローとしての立場を変えた”という点です。これまでの彼は、羽根を駆使して前線で戦い、救助し、情報を集める万能型の戦闘ヒーローでした。しかし現在は、制度と組織の中枢でヒーロー全体を支える立場にシフトしています。

個性を失ってもなお、社会のために尽くす道を選んだホークスの姿勢には、ヒーローとは“戦うだけの存在ではない”というメッセージが込められているようにも感じられます。彼は、社会全体の安全を守るために、戦略と政策の舵を取る重要なポジションに立ち続けているのです。

つまり、ホークスは確かに「現役の戦闘ヒーロー」としては引退していますが、ヒーローという存在の本質的な意味――人々を守る意志と行動――においては、今なお第一線を走っていると言えるでしょう。

7-2. 常闇との関係はどうなったの?“弟子との絆”の行方

ホークスと常闇踏陰(とこやみ ふみかげ)の師弟関係は、『ヒロアカ』の中でもとても重要な絆のひとつとして描かれてきました。ホークスは自らが抱える危険な任務の合間にも、常闇に目をかけ、プロヒーローとしての考え方や戦術的思考を教え込んでいます。

とくに、群訝山荘跡地での最終決戦では、ホークスがすでに羽根をほとんど失っていた状態にもかかわらず、常闇を前線に送り出し、自らはサポート役に徹していた姿が印象的でした。これは、単なる“指導”ではなく、弟子を完全に信頼し、その力を認めている証でもあります。

ホークスが個性を失ったあとも、常闇への信頼や期待は変わらず続いており、彼が公安委員長という立場に移ってからも、その絆はむしろより強固なものになっているようです。最終話の描写では直接的な絡みは描かれていないものの、戦いの中で培われた信頼関係が継続していることは、読者の多くが感じ取ったポイントでしょう。

今後、常闇がダークシャドウをさらに制御し、一人前のヒーローとして活躍するたびに、ホークスの“教え”が彼の中で生きていることを実感させられるはずです。つまり、ホークスと常闇の関係は「過去の絆」ではなく、「未来につながる関係性」として、作中でも読者の心の中でもしっかりと根を下ろしているのです。

7-3. ホークスがいない今、空を飛ぶヒーローは誰が担うのか?

ホークスの個性「剛翼」は、飛行能力に加えて、攻撃・救助・索敵などの多機能性を兼ね備えていたため、彼の喪失はヒーロー戦力として非常に大きな痛手でした。そのため、「では今、空を飛びながら広域をカバーできるヒーローは誰が担うのか?」という疑問は自然と浮かび上がってきます。

作中には他にも飛行能力を持つヒーローは存在します。たとえば、ウイングヒーロー「ワイルド・ワイルド・プッシーキャッツ」のピクシーボブは空中操作系の技術に長けていますし、インターン時代にホークスのもとで学んだ常闇も、「黒影(ダークシャドウ)」を使って疑似飛行のような戦闘スタイルを築いています。ただし、いずれもホークスほどのスピードや汎用性を持ち合わせているわけではありません。

一方で、物語後半では新たな世代のヒーローが登場し始めており、飛行や広域行動を得意とする新キャラの登場も今後期待されるところです。また、サポート技術の進化により、補助装備によって飛行能力を獲得するケースもあるかもしれません。

ホークスのような存在は一朝一夕には現れないものですが、彼の後を追うようにして成長する若手ヒーローや、新たな技術を活用するヒーローたちが、“空を守る存在”として受け継いでいく未来が描かれる可能性は十分にあるでしょう。

その意味で、ホークスの“喪失”はただの穴ではなく、次の時代のヒーローたちがどうその穴を埋めていくのかを見るうえで、非常に大きな意義を持っているのです。

8. まとめ──「個性」を超えたホークスという男の本当の強さ

8-1. 「個性喪失=終わり」ではなかった彼の生き方

『僕のヒーローアカデミア』におけるホークスの物語は、単なる“個性を使って戦うヒーロー”としての活躍にとどまりません。彼が個性「剛翼」を完全に失った後もなお、ヒーローとして生き続けたことは、多くの読者にとって強い印象を残したポイントでした。特に、原作第385話でAFO(オール・フォー・ワン)との最終決戦中、個性因子ごと能力を奪われ、「剛翼」が二度と戻らないことが明示された後の展開は注目に値します。

ホークスは、「羽がないなら飛べない」という常識的な考えに逆らい、自らの新たな役割を見出しました。それが、最終話で描かれた「公安委員長」という立場です。かつて最前線で飛び交っていたホークスは、今度はヒーロー社会全体の制度や倫理を支えるポジションへと転身しました。この変化は、彼が“ヒーローとは何か”という問いに対して、一つの新しい答えを示した瞬間でもあります。

肉体的な力や特異な個性がなければ、ヒーローとしての価値はないのか。ホークスの生き方はその問いに明確に「否」を突きつけています。災害や敵との戦闘だけでなく、「社会を平和に保つ仕組み」を作ることもまた、ヒーローの役割であるということを、彼自身が体現しているのです。

つまり、ホークスの物語は「個性喪失=終わり」ではなく、「個性を失ってからが真の始まり」だったとも言えるでしょう。この視点は、作品のメッセージ性を一段深く掘り下げており、ただのアクション作品を超えた人間ドラマとしての厚みを与えています。

8-2. 羽がなくても導く者──“象徴”としての進化形ヒーロー

ホークスは、物語の前半では軽妙でクールなイメージが強く、天才肌の若きエリートとして描かれてきました。しかし物語が進むにつれて、彼の内面には「ヒーロー社会の理不尽さ」や「命を懸けることへの葛藤」といった複雑な感情が潜んでいたことが徐々に明かされていきます。

個性「剛翼」を失ったことで、その葛藤が一つの答えを持つ形になりました。彼は「羽がなくても導ける存在」へと進化し、個人としての力ではなく、“社会を方向づける象徴”としての役割を担うようになります。公安委員長としての登場は、その象徴的な変化を明確に示す場面です。

この変化は、まさに“ヒーロー像の進化”そのものです。従来のヒーロー観では、「誰かを救うには、強くなければならない」「目立つ存在でなければ意味がない」といった前提が根強く存在していました。しかしホークスは、「見えないところで社会を支える存在」へとシフトし、それでも人々に影響を与え続けています。

特に彼の選択が象徴的なのは、個性を失っても「現場を離れない」という姿勢です。体力的には飛ぶことができなくても、思想や戦略、制度という“目に見えない羽根”を使って、次世代のヒーローを飛ばせる存在になったのです。

彼のように、見た目ではなく“存在感”で社会に影響を与えるヒーローの在り方は、読者にとっても新しい価値観を示してくれます。つまり、ホークスは羽を失ったことによって、ただの個性ヒーローではなく、「人を導く力」を持つ“象徴的存在”へと昇華したのです。これは、個性に依存しない本質的なヒーロー観の体現であり、多くの読者にとって深いメッセージとして響くラストとなりました。

コメント