幻影旅団の結成に深く関わる少女・サラサ。彼女の無惨な死は、なぜこれほどまでに旅団のメンバーに影響を与えたのでしょうか? 本記事では、サラサの素顔や事件の詳細、残された謎の手紙、さらに複数存在する犯人像の考察までを徹底的に掘り下げます。流星街という特殊な環境と、その中で生まれた“正義の悪役”たちの原点をひも解きながら、サラサ事件が物語全体にもたらした倫理的テーマや読者への問いかけについても考察。読み進めるほどに、あなたの中の“正義”が試される内容です。

1. サラサとは何者だったのか?幻影旅団に刻まれた少女の記憶

1-1. 流星街の希望の象徴だった少女・サラサの素顔

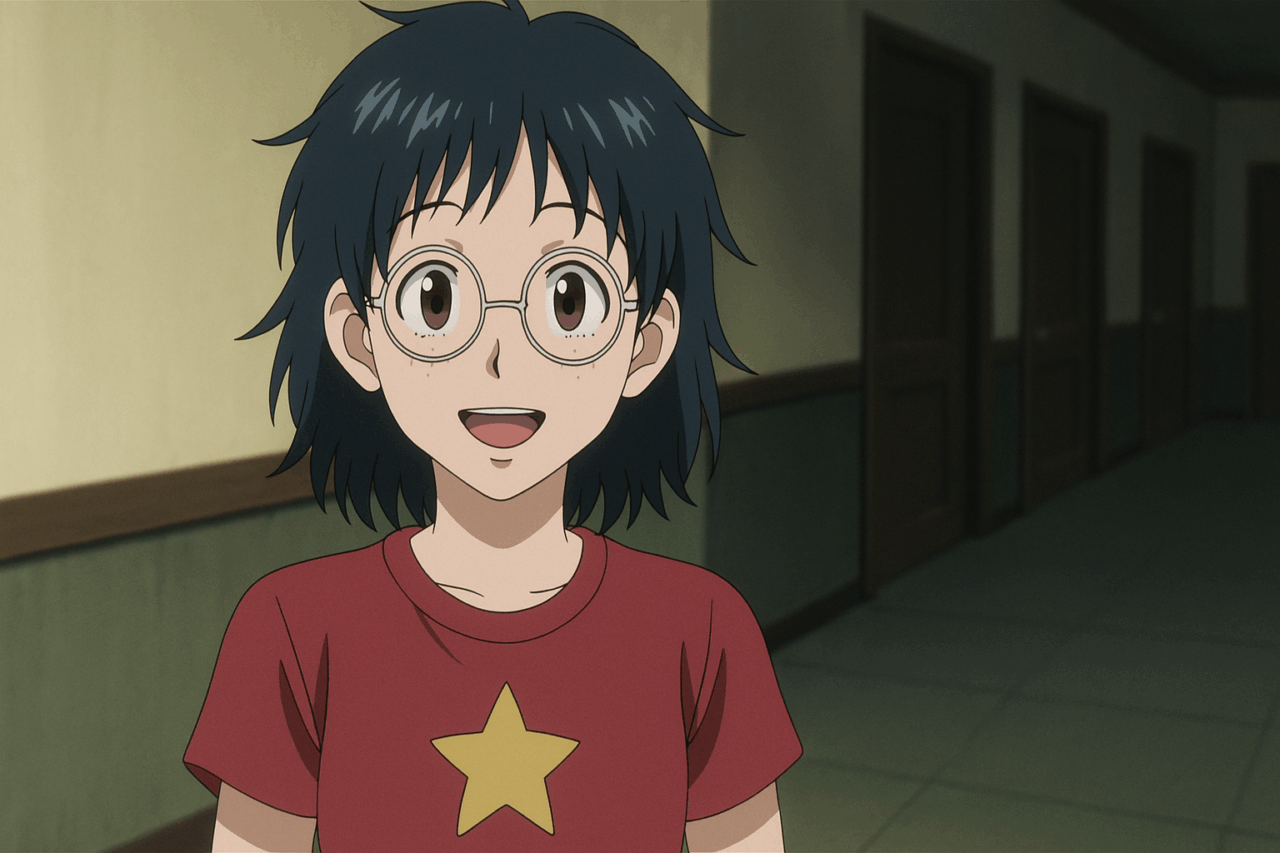

サラサは、物語の中でもっとも悲劇的な存在の一人でありながら、同時に“希望”として描かれた少女です。彼女は流星街出身で、幼いクロロやノブナガ、フェイタンたちとともに育った幼馴染のような立ち位置にありました。流星街といえば、法律も秩序も存在しない、世界から捨てられた人々が集まる“闇”の象徴のような場所ですが、そんな過酷な環境の中で、サラサは周囲に光をもたらす存在だったのです。

具体的には、彼女は「カタヅケンジャー」というごっこ遊びのヒーローショーに積極的に関わり、演者の一員として、子どもたちや仲間たちに笑顔と希望を届けていました。彼女の明るさと元気な性格は、まさに“みんなの太陽”のようで、クロロをはじめとする仲間たちの心の支えだったことが描写から読み取れます。

さらに印象的なのは、流星街のような陰鬱な場所において、サラサが「普通の幸せ」を象徴していた点です。飢えや暴力、盗みが当たり前の日常の中で、誰かの笑顔のために行動するサラサは、旅団メンバーにとっては「守りたかった日常」の象徴でもあったのです。そんなサラサの存在が、のちの幻影旅団の思想や感情にどれほどの影響を与えたかは、彼女の死後の変化を見るとよくわかります。

1-2. カタヅケンジャーと旅団の原点――サラサの役割と

「カタヅケンジャー」は、サラサたちが子どもの頃に演じていたヒーローショーです。この活動は単なる遊びではなく、流星街という過酷な世界で暮らす子どもたちにとって、現実から一時的に逃れる「心の避難所」でした。その中心にいたのがサラサです。彼女は脚本や配役、さらには演出までを積極的に担い、仲間たちを引っ張るリーダー的な役割を果たしていました。

当時のクロロは本の虫で、映像や脚本にこだわる傾向がありましたが、サラサはそのクロロのビジョンを形にする潤滑油のような存在でした。彼女の明るさと協調性があったからこそ、バラバラだった子どもたちが一つのグループとして機能し、後に“幻影旅団”となる絆が育まれていったのです。

このカタヅケンジャーという活動は、ただの遊びではなく、旅団結成の原点とも言える重要な意味を持っています。なぜなら、ここで育まれた「仲間のために動く」「誰かを守る」という価値観こそが、のちに“悪”として生きる彼らの中にある、唯一の“正義”の源だったからです。そして、サラサはその価値観を最も体現した存在であり、その死が彼らの「正義の喪失」を象徴する大事件だったのです。

1-3. サラサが旅団メンバーに与えた「感情」と「動機」

サラサの死は、幻影旅団の全メンバーにとって決定的な出来事でした。とくにクロロにとっては、それが彼の「生き方の方向性」を決定づける事件となります。サラサは無惨な形で殺され、その遺体には“見せしめ”のような扱いと、読めない言語で書かれた挑発的な手紙が残されていました。この出来事によって、仲間を理不尽に奪われる痛みと怒りが旅団の原動力となったのです。

サラサの死後、クロロは幻影旅団を組織し始めます。その根底にあるのは「自分たちの仲間を殺した世界に対する復讐心」であり、「守れなかった者の代わりに、力を持って対抗する」という決意です。彼らが単なる犯罪集団ではなく、ある種の「復讐者集団」として動き始めた背景には、この事件が大きく関わっています。

また、フェイタンやノブナガといった他のメンバーも、サラサを救えなかった自責の念を胸に抱いているような描写があり、彼らの攻撃性や残酷さの裏には、過去の喪失が深く影響していることがうかがえます。つまり、旅団の「悪」はただの快楽的破壊ではなく、“失った大切なもの”に対する怒りと執着に根ざしているのです。

サラサは死してなお、幻影旅団の原動力として生き続けている存在であり、彼女を奪われたことが、メンバー全員の「行動理由」そのものになっています。その事実は、物語の根幹を揺るがすほどの重みを持っており、読者にも深い印象を残すのです。

2. 残酷な最期――事件の詳細と犯行現場に残された痕跡

2-1. 衝撃的な遺体の描写と「吊るされたサラサ」の意味

サラサの死は、幻影旅団にとっても読者にとっても、心に深く突き刺さる衝撃的な出来事でした。彼女の遺体は、単なる殺人では片づけられないような、異様な形で発見されています。それは「吊るされた状態での発見」という残虐かつ挑発的な演出でした。しかも、彼女の身体には明らかに人為的で過激な損傷が見られ、殺意以上の何か――たとえば、儀式的・象徴的な意味を込めた演出であったことが強く示唆されます。

この「吊るす」という行為には、古来から“見せしめ”や“制裁”といった社会的なメッセージが込められていることが多く、単なる死体の処理とは異なる意図が感じ取れます。つまり、犯人はサラサ個人を狙っただけでなく、流星街という共同体そのものに対する攻撃や挑発の意味を込めていた可能性が高いのです。

また、幻影旅団のリーダー・クロロや仲間たちが、サラサの死によって復讐に目覚め、組織として動き出した背景にも、この異常な死体の演出が深く関わっていると考えられます。「あの子があんな風に殺されるなんて」という絶望と怒りが、彼らを“復讐者”として形づくっていったのです。

2-2. 犯人が残した暗号文:クロロ以外には読めなかった手紙の謎

サラサの遺体のそばには、犯人が残したとされる一通の手紙がありました。しかし、この手紙はただの文ではなく、クロロ以外には読むことができなかったという不可解な特徴を持っていたのです。つまり、それはただの挑発やメッセージではなく、明確に「クロロたちへの私信」あるいは「特定の人間だけに読ませる目的」を持った暗号文だったと考えられます。

この手紙の内容は作中で詳細に明かされてはいませんが、サラサへの残酷な仕打ちや、流星街全体を侮辱するような文言が記されていたと推測されています。そして、手紙を読んだクロロは、その内容をすべて仲間たちに伝えることなく、一部を伏せたまま復讐へと動き出しました。これは、あまりにも強烈で、仲間に伝えることさえ躊躇われるほどの内容だったことを示しています。

手紙がもたらした影響は極めて大きく、それによってクロロは「守るべきものを守れなかった」という罪悪感と、「こんなことを許してはならない」という強い義憤を抱くようになります。その後の彼の行動や、旅団結成の直接的な契機を見ても、この手紙が彼らの“怒りの火種”となったことは間違いありません。

2-3. 手紙に使われた「特殊文字」の正体とその暗号性

この不可解な手紙に使われていた「特殊文字」については、作中では具体的な名称や文体の詳細までは明かされていませんが、非常に興味深い謎として多くの考察がなされています。最も有力とされる説の一つが、「クロロにしか読めないような言語体系が使われていた」というものです。これは、彼の知識の深さや読書家としての側面を考慮すれば、納得のいく解釈です。

一部では、「流星街で使われている方言や記号体系とは異なる、外部組織が用いる暗号」が用いられていたのではないかとも言われています。これは、犯人が意図的に読み手を限定し、流星街の他の住民には読めないように仕向けたとするものです。つまり、その文字を解読できる存在=クロロ、という構図が生まれており、彼がこの事件を“自分が背負うべきもの”と考える大きな要因にもなっています。

このような暗号性が含まれていることにより、手紙は単なる挑発を超え、犯人の思想や背景、あるいは所属組織の存在をも示唆する「鍵」となっています。その文字体系や構文は、今後の展開で明かされる可能性もある重要な伏線の一つです。

2-4. 「見せしめ」というキーワードに隠された意図

サラサ事件で最も注目すべきキーワードの一つが、「見せしめ」です。遺体の扱い、手紙の内容、そして吊るされたという状況――これらすべてが、単なる殺人ではなく「他者への警告」や「流星街への挑戦」として設計されていたことを物語っています。

見せしめとは、ある特定の対象を処罰することで、周囲に恐怖や服従を促す手法です。今回の事件では、サラサという誰からも愛されていた少女を、あえて残虐な形で処刑することで、流星街に住む人々全体に「無力さ」を突きつけたかったのではないかと考えられます。

特に、旅団の面々にとって彼女は象徴的な存在でした。そんな存在が無惨に殺され、まるで舞台装置のように吊るされていたという事実は、仲間たちに対して深い怒りと復讐心を植え付けました。犯人がそこまで意図していたのだとすれば、その行動は極めて計画的で、心理的にも巧妙なテロ行為に近いものだったと言えるでしょう。

この「見せしめ」というキーワードは、事件の残酷さをより際立たせると同時に、幻影旅団の誕生における“原罪”として物語全体の基盤を形成しているのです。

3. 犯人は誰だったのか?考察される5つの有力説

3-1. 外部組織(人身売買組織・闇社会)関与説

サラサの殺害事件において、有力な説のひとつが「外部組織の関与説」です。特に、人身売買や闇市場と関係が深い犯罪組織による犯行だったのではないかという見方が根強く存在しています。流星街は法の支配が及ばない無法地帯であり、あらゆるものが捨てられ、またあらゆるものを受け入れる場所です。その性質上、流星街はしばしば外部の闇社会から利用されており、人間の売買や臓器取引、情報の取引などが密かに行われていることが示唆されています。

このような背景から、サラサが偶然にもその外部勢力の標的となってしまった可能性があるのです。特に彼女は「カタヅケンジャー」として目立つ存在であり、明るく無邪気なキャラクターでした。もし人身売買組織が“見栄えのする子供”を標的としていた場合、サラサが狙われた理由にも説得力が出てきます。

また、彼女の遺体に残された残虐な痕跡や、意味深な手紙の存在は、単なる殺人とは異なる“儀式性”や“見せしめ”の意図を感じさせます。これも、闇社会におけるメッセージ性の強い犯行、つまり「我々の支配からは逃れられない」という恐怖の演出だった可能性があるのです。

さらに、流星街の住民たちは外部の勢力に対して常に警戒心を抱いていますが、その一方で完全な遮断ができるほどの自衛能力は持っていません。サラサ事件は、その“穴”を突かれた結果だったのかもしれません。もしこの説が事実であれば、幻影旅団の「外敵への復讐」という理念にも合致し、団員たちの行動原理とも一致してきます。

3-2. 流星街内部犯行説――裏切者は身内だった?

もうひとつの可能性として、サラサを殺した犯人が“外部”ではなく、実は“内部”にいたのではないかという説もあります。つまり、流星街の住民、あるいはカタヅケンジャーやその周囲の人間が犯人だったという見解です。これは非常にショッキングな仮説ではありますが、一定の根拠も存在しています。

まず、事件現場に残された手紙が「クロロ以外には読めない特殊な文字」で書かれていたことから、犯人がクロロを“知っていた”可能性が浮上します。もしそれが事実であれば、犯人は旅団の仲間、あるいは流星街内でクロロと何らかの接点を持っていた者だった可能性が高まります。

さらに、手紙の内容があまりに過激で、クロロがその全てを仲間に伝えなかった点も重要です。彼は仲間たちを守るために情報の一部を伏せたとも解釈でき、裏を返せば“仲間の誰か”に疑念を持っていたとも受け取れるのです。あるいは、仲間の誰かが関与していたという可能性を薄々感じていたからこそ、真実を明かさなかったのかもしれません。

また、流星街の中にも闇の面を持つ住人は多数存在しており、「仲間を売る」ような行為がまったく起こりえないとは言い切れません。サラサが明るく目立つ存在であったがゆえに、誰かの妬みや恨みを買ったというシナリオも考えられます。内部の裏切りというテーマは、幻影旅団の仲間意識や復讐心により深い影を落とし、物語全体にさらなる複雑さを与える要素にもなり得ます。

3-3. シーラ関与説とクルタ族への接点

サラサ事件において密かに注目を集めているのが、かつて流星街に滞在していた女性「シーラ」の存在です。シーラは、流星街を離れたあと、クルタ族の村に関わりを持っていたとされる人物で、その動向は明確に描かれていないものの、読者の間では「事件に何らかの形で関与していたのではないか」とする声が根強く存在しています。

彼女は、サラサやクロロたちと交流があり、流星街の知識や文化にも精通していた様子が描かれています。その上で、流星街から外部世界に出ていき、クルタ族に接触していたという情報が重なれば、「情報を持ち出した人物」「双方の橋渡し役」としての立場が浮かび上がってきます。

特に注目されるのが、シーラが事件発生前後に流星街から姿を消していたことです。これは、事件を知っていた、あるいは関与していたことへの「罪悪感」や「後ろめたさ」を抱えていたからではないかと推測するファンも少なくありません。また、もし彼女が外部の組織に情報を流していたとすれば、間接的にサラサの死を招いた人物ともなり得ます。

さらに、クルタ族と幻影旅団の間には後に「目玉の奪取事件」という大きな因縁が発生しますが、その伏線としてシーラの行動が存在していたと考えると、物語の構造的な深みが増します。つまり、サラサ事件とクルタ族虐殺事件は、偶然ではなく“線”でつながっていた可能性があるのです。

このように、シーラの動きには不自然な点が多く、彼女が事件の「鍵を握る人物」であるという仮説は、今後の物語の展開次第では決定的な要素となる可能性を秘めています。

3-4. サラサの死とツェリードニヒの関与可能性

幻影旅団の原点ともいえるサラサ事件について、読者の間でひそかに囁かれているのが「ツェリードニヒ関与説」です。ツェリードニヒとは、カキン帝国の王子であり、極めてサディスティックかつ殺人嗜好を持つ危険人物として描かれています。彼は人間の命を弄ぶことに快楽を見出す異常者であり、その性質は作中での言動や表情からもはっきりと読み取れます。

このツェリードニヒが、直接的か間接的にサラサの殺害に関わっていた可能性があるという説には、いくつかの根拠があります。まず、サラサの遺体の扱われ方があまりにも異常だったこと――吊るされた状態で無惨に殺されていた点や、あえて仲間たちに見せつけるような形で遺棄されていた点です。こうした“見せしめ的”で“儀式的”な演出には、ツェリードニヒの趣向と非常に近い要素が多く見受けられます。

さらに注目されているのが、クロロが読んだとされる犯人の手紙に使われていた“特殊な文字”です。この文字については詳細が語られていませんが、流星街の一般的な言語とは異なり、限られた人物しか読めない暗号性のある文字であったとされています。仮にこの文字がカキン王国、もしくはカキン内部の闇勢力による暗号だった場合、ツェリードニヒや彼の周囲の人物が関わっていた可能性が一気に高まります。

また、カキン王国では「壺中卵の儀」という蠱毒のような呪術的選抜制度が存在し、人間の命や魂を犠牲にすることにためらいがありません。ツェリードニヒがこの文化の中で育った人物であることを考えると、サラサ事件が「何かの儀式の一部」だったという見方もできるのです。つまり、サラサは“偶然の犠牲者”ではなく、“儀式的な意味”を持って選ばれた可能性もあるということです。

もしこの説が事実であれば、サラサ事件は単なる流星街の一事件ではなく、カキン帝国の暗部と幻影旅団の過去が交錯する重大なターニングポイントだったとも考えられます。

3-5. 犯人像が曖昧な理由――「意図的に描かれていない」という仮説

サラサ殺害事件の最大の特徴の一つは、「犯人が誰か明確にされていない」という点にあります。読者の多くが最も気になるであろう犯人像が、物語内では徹底して伏せられており、直接的な描写も名前の明記もありません。これはただの描写不足や伏線未回収ではなく、むしろ“意図的に描かれていない”のではないか、という見方が浮上しています。

この仮説にはいくつかの説得力ある理由があります。まず第一に、サラサの死が物語全体に与えるインパクトが非常に強く、幻影旅団という主要キャラクター集団の原点として機能しているという点です。犯人を特定してしまえば、彼らの怒りや復讐心が「個人的なもの」に収束してしまう可能性があります。しかし、犯人が曖昧なままであるからこそ、旅団の憤りは「理不尽な世界全体」へと向けられ、彼らが“正義の悪役”として動く動機がより普遍的かつ象徴的なものになっているのです。

また、クロロが犯人の手紙の内容を全て明かさなかったことも、犯人像をあえて曖昧に保つ意図とリンクしているように感じられます。もし読者がその内容を知ってしまえば、「この人物が犯人だったのか」と納得する一方で、読者が感じる怒りや悲しみ、そして想像の余地は減ってしまいます。そのため、物語的には「明かされないこと」に大きな意味があると考えられます。

さらに、幻影旅団という組織が“過去の喪失”によって形成されている集団であることを踏まえると、犯人不明という状況そのものが「癒えない傷」「解決されない痛み」を象徴しているとも言えます。この傷がある限り、旅団は暴力に身を投じ、復讐者としての道を歩み続けるのです。

つまり、サラサの事件が“誰によって行われたか”よりも、“なぜ描かれなかったか”に注目することで、この物語が読者に伝えたいテーマ――理不尽な世界、止まらない復讐の連鎖、そして喪失による行動原理――がより浮き彫りになるのではないでしょうか。

4. サラサの死が幻影旅団を生んだ――復讐に燃えるクロロの覚醒

4-1. クロロの精神変化とリーダーとしての決断

サラサの死は、幻影旅団のリーダー・クロロの内面に劇的な変化をもたらしました。幼い頃のクロロは、どちらかというと控えめで、図書館の片隅で本に没頭するような少年でした。彼はどこか俯瞰的に物事を見るタイプであり、争いごとに対しても積極的ではない印象を与えていました。ですが、サラサが無惨な形で殺され、その遺体が“吊るされる”という見せしめ的な演出とともに発見された瞬間から、クロロの中で「世界に対する憎しみ」が芽生えたのです。

特に注目すべきなのは、クロロが犯人の手紙を読み、それを仲間たちにすべて伝えなかったという点です。そこには、あまりにも過酷で耐え難い内容が含まれていた可能性があり、仲間たちを精神的に守るための判断だったと考えられます。一方で、クロロ自身はその真実を抱え込み、「この世界を変えるには、力しかない」と決意するに至りました。

この決断は、後に幻影旅団という“自分たちの正義”を体現する集団を結成する原動力になります。復讐心を動機とする行動は、多くの場合、個人レベルで完結するものです。しかしクロロは、その怒りを「組織化」することで、同じ痛みを抱える仲間たちの“拠り所”をつくろうとしたのです。サラサを守れなかったという喪失感と後悔が、彼を“思想を持ったリーダー”へと押し上げました。

4-2. 「正義の悪役」として生きる旅団の思想形成

幻影旅団は、一般的には冷酷な盗賊集団として知られていますが、その行動の根底には独特の“正義”が存在しています。それは「この世界は間違っている。だから、自分たちは間違った方法で世界を正す」という、いわば“逆説的正義”とも言える思想です。この思想の核には、間違いなくサラサの死が位置づけられています。

旅団のメンバーたちは、理不尽に奪われた存在であるサラサを通して、「守るべきものを守れない世界への怒り」と「力を持たぬ者が虐げられる現実」への強い不満を抱くようになりました。そしてその結果、「法や秩序に従う善人」であるよりも、「力で奪われたものを奪い返す悪人」であることを選びます。

この選択は、単なる暴力行為ではなく、彼らなりの“主義”に基づいた行動です。例えばクロロの「盗むことで相手を否定する」という言動や、フェイタンの「拷問によって報復する」というやり方は、すべて彼らの信じる“歪んだ正義”から来ているのです。旅団は自らを「悪」であることを自覚しながらも、「正義の悪役」として、力の論理に従って生き抜くことを選んでいます。

この思想は、ただの復讐心ではなく、社会への反発、そしてサラサという一人の少女の死を無駄にしないための“抗う姿勢”の表れとも言えるでしょう。

4-3. ノブナガ・フェイタンたちの反応から見る個別の動機

サラサの死に対して、それぞれの幻影旅団メンバーがどのような感情を抱いたのかを考察すると、彼らのキャラクター形成の核心が見えてきます。中でも、ノブナガとフェイタンの反応には大きな違いがあり、それぞれが抱えた感情と動機が行動にどう反映されているかが興味深いポイントです。

ノブナガは、感情の起伏がはっきりしていて、仲間意識が非常に強いタイプです。彼にとってサラサは“守るべき妹のような存在”であり、その彼女を失ったことで、ノブナガの心には深い喪失感と怒りが刻まれました。彼の戦闘スタイルが「一刀両断」という単純かつ破壊力に特化したものであるのも、自分の怒りを抑えられず、直接的に相手を葬るという意志の表れだと考えられます。

一方のフェイタンは、感情を表に出すことが少なく、冷酷かつ拷問を好む傾向があります。しかし、その裏には「痛みを痛みで返す」という復讐の精神が強く根付いています。サラサの残酷な最期に対し、フェイタンが特に苛烈な方法で敵を処す場面が多いのも、この経験が影響していると見ることができます。

つまり、旅団メンバーそれぞれがサラサの死を契機に、自分なりの正義や怒りの形を形成し、それが能力や戦い方、言動にまで影響を与えているのです。

4-4. サラサの死がもたらした「選ばれし者たち」の覚醒

幻影旅団という集団は、ただの盗賊団ではありません。サラサという存在を奪われたことによって、彼らはある意味“覚醒”し、「特別な者たち」へと変貌していきました。その覚醒は、超能力や念能力の開花といったフィジカルな変化だけではなく、精神的な転換点としても極めて重要です。

流星街という世界から見放された土地で生まれ育った子供たちが、サラサの死という強烈な喪失体験を経て、自分たちの使命や目的を自覚していく――これは、まさに“英雄の誕生”にも似た構図です。ただし、彼らは光の英雄ではなく、“闇の英雄”としてその道を歩み始めたのです。

この“選ばれし者たち”としての自覚が、クロロのカリスマ性や旅団の結束力を支えているとも言えます。そして、それぞれのメンバーが「奪われたものを取り戻す者」としての覚悟を持ち、戦いに身を投じていく。その出発点にサラサの死があるという事実は、旅団という存在を理解する上で欠かせない要素となっています。

結果として、サラサは死後も幻影旅団という“闇の集団”を照らす象徴であり続け、彼女の存在がなければ旅団という組織そのものも生まれなかったと断言できるほど、彼らの生き様に深く根を下ろしています。

5. サラサ事件とクルタ族虐殺事件はつながっているのか?

5-1. クラピカ視点から読み解く流星街への憎悪

クラピカというキャラクターの軸には、「クルタ族の復讐」があります。彼は仲間や一族を幻影旅団に殺されたことで、深い憎しみを抱き、仲間の“緋の目”を取り戻すために命を賭けています。そして、その相手が流星街出身の幻影旅団であることが、クラピカの流星街に対する感情をより複雑なものにしているのです。

一方で、流星街側から見れば、幻影旅団が動き出すきっかけになったのは、サラサという少女の理不尽な死でした。流星街にとっては、自分たちの大切な存在を奪った世界への「報復」として旅団が存在し、暴力という手段に走ったのです。つまり、クラピカにとっての“加害者”である幻影旅団は、別の視点では“被害者”でもあるという二重構造が浮かび上がります。

この構図は、ハンターハンターという作品が持つ倫理観の複雑さを象徴しています。クラピカが旅団に怒りをぶつけるその裏には、流星街側の「奪われた怒り」も存在する。正義と悪が単純に対立するのではなく、どちらも「守りたいものを奪われた被害者」であるという視点は、読者に深い思考を促します。

クラピカがこの先、サラサ事件の真実に触れたとき、彼の流星街に対する見方がどう変わるのか。あるいは変わらないまま突き進むのか。これは物語の今後において重要なポイントになるかもしれません。

5-2. サラサ事件は復讐連鎖の原点か?

サラサの事件は、幻影旅団という組織が生まれる根本的なきっかけであり、その結成理由は「仲間の死に対する復讐」でした。そして、その旅団が後にクルタ族を皆殺しにし、クラピカの復讐を生み出すという流れを見ると、まさにサラサ事件は「復讐の連鎖」の原点だったと捉えることができます。

この連鎖は、誰かの大切な存在が奪われることで新たな怒りと行動が生まれ、それが次の被害を生むという構図を持っています。サラサが殺されたことによって旅団が動き出し、その旅団がクルタ族を滅ぼし、クラピカが復讐者となる――この流れには終わりが見えません。誰もが「奪われた者」であり、同時に「奪う者」にもなってしまう、この構造はハンターハンターという物語の深みを象徴していると言えるでしょう。

また、この復讐の連鎖が一方向ではない点も重要です。クラピカが旅団を追い詰める過程で、団員たちもまた仲間を失い、さらなる怒りと敵意を募らせていきます。そうなると、復讐は“正義のための手段”ではなく、“永遠に終わらない戦いのトリガー”になってしまいます。

サラサ事件は、単なる過去のエピソードではなく、ハンターハンター全体における倫理と復讐の循環構造を示す“出発点”とも言える重要な出来事なのです。

5-3. シーラという“橋渡し”キャラの役割と未解明部分

シーラというキャラクターは、流星街とクルタ族、そしてサラサ事件と旅団の過去をつなぐ“鍵”のような存在です。彼女は物語の中で直接的に多く語られる人物ではありませんが、断片的な描写から非常に重要な立ち位置にいることがうかがえます。

まず注目すべきは、彼女がかつて流星街にいて、サラサやクロロたちと接点を持っていた可能性が高いという点です。そして、その後にクルタ族の村に移り住み、文化や思想の“橋渡し”をしていたという説もあります。このように、シーラは二つの民族的背景を知る人物として、ある種の“情報伝達者”あるいは“外の世界との接点”だったのではないかと考えられています。

シーラが事件前後に姿を消している点も不可解で、彼女が何らかの秘密を抱えていた可能性を示唆しています。仮に彼女が外部組織と接触していた、あるいは情報を漏洩していたとすれば、サラサ事件の間接的な原因を作った人物である可能性も否定できません。

また、シーラは感情的にも微妙な立場にあり、どちら側にも肩入れせずに中立的な存在として描かれているようにも見えます。彼女の選択や行動が、今後の物語で再び描かれることがあれば、それはサラサ事件の真相や、旅団とクルタ族の因縁に新たな光を当てるものとなるでしょう。

シーラの存在は、まさに“語られない物語”の象徴です。そしてその未解明の部分こそが、サラサ事件の奥深さを際立たせ、読者にさらなる想像の余地を残しているのです。

6. 犯人の目的は何だったのか?事件の動機と背景を深掘り

6-1. 暴力による支配?流星街へのメッセージとしての殺害

サラサの殺害は、単なる個人への暴力という枠を超え、「流星街という共同体全体」への挑発・支配のメッセージだったのではないかという見方が根強くあります。サラサの遺体は、極めて残酷な状態で吊るされて発見されました。加えて、その場には犯人からの手紙が残されており、内容こそ詳細には不明なものの、“見せしめ”や“挑発”的な意図が感じられる演出でした。

このような手口は、無法地帯である流星街の中でも、特に“外からの支配”や“示威行為”を狙ったものと考えることができます。つまり、犯人は誰か特定の個人を狙ったのではなく、「流星街に住むすべての者に向けた威嚇」を意図していたのではないでしょうか。暴力を使って秩序を揺るがし、恐怖を植え付ける。これは犯罪集団や軍事的勢力がしばしば用いる支配の手法であり、現実世界におけるテロリズムの論理とも一致します。

特に注目したいのは、クロロがこの事件を「個人的な喪失」ではなく、「世界に対する反発」として捉えていた点です。彼の中で「正義の悪役」としての旅団思想が芽生えたのは、まさにこの事件によって“暴力が力で支配される理不尽さ”を目の当たりにしたからです。つまり、サラサの殺害は、流星街の若者たちに「このままでは自分たちは何も守れない」という現実を突きつけ、彼らに戦う理由と方向性を与えた“宣戦布告”とも言える出来事だったのです。

6-2. サラサが狙われた理由――なぜ彼女だったのか

数ある住人の中で、なぜサラサが標的になったのか。これは読者が抱く最大の疑問の一つです。サラサは、流星街という過酷な環境の中で、無邪気さと明るさを持ち合わせた少女でした。彼女は「カタヅケンジャー」と呼ばれる子供向けのヒーローショーに積極的に参加し、仲間たちに笑顔や希望を届けていた存在でした。まさに“みんなの太陽”のような少女だったのです。

このようなキャラクターが標的にされた理由としては、「最も目立ち、最も心の支えとなっていた存在だからこそ、奪うことで最大のダメージを与えられる」という犯人の戦略的思考があったのではないかと考えられます。つまり、サラサの殺害は単なる通り魔的犯行ではなく、心理的・象徴的な意味を持った“狙い撃ち”だった可能性が高いのです。

また、サラサが積極的に人前に出るタイプだったこと、流星街の子どもたちの中心人物として動いていたことから、犯人にとって“象徴的な標的”として最適だったと推測できます。もしこの犯行が、外部の闇組織によるものだったとすれば、サラサは「希望の象徴を破壊することで、流星街の精神を折る」という明確な意図のもとで狙われたのでしょう。

彼女の存在が幻影旅団のメンバーにとって特別であったからこそ、その喪失は組織を生み出すほどの強烈な原動力となりました。そしてそれは、旅団がその後も「奪われた怒り」に突き動かされて行動していることと深く結びついています。

6-3. 犯行における「儀式性」とその社会的寓意

サラサの殺害には、ただの暴力にとどまらない「儀式性」が見え隠れしています。彼女の遺体が吊るされていたという演出、解読困難な手紙の存在、そして「誰かに見せつけるように設置された」現場――これらの要素は偶発的な殺人ではなく、“意味のある行為”として計画された犯行であることを示唆しています。

特に注目されるのは、この犯行が「蠱毒(こどく)」や「スナッフフィルム」といった現実世界に存在する儀式的・残虐的文化を彷彿とさせる点です。蠱毒とは、閉じた空間に複数の生物を入れ、最後まで生き残ったものに力が宿るとされる呪術行為であり、作中の「壺中卵の儀(こちゅうらんのぎ)」にも似た構造が見られます。また、スナッフフィルムのように、人の死を“演出”として扱い、他者へのメッセージや快楽のために利用するという概念も、今回の事件に通じるものがあります。

こうした儀式性を持つ犯行は、社会的なメッセージを強く含んでいます。「お前たちは無力だ」「私たちはいつでも奪える」といった、支配と恐怖の象徴として機能しているのです。流星街という共同体にとって、それは単なる殺人事件ではなく、精神をも支配しようとする“構造的暴力”として受け止められました。

この犯行の儀式性が、旅団メンバーに「これはただの犯罪ではない」という危機感を抱かせ、結果として彼らが“力で世界に対抗する道”を選ぶ一因となったのです。サラサの死は、単なる被害者の記録にとどまらず、「どのような世界と対峙していくべきか」という哲学的命題を旅団に突き付けた出来事だったといえるでしょう。

7. 事件の元ネタ・モチーフに隠された残虐な象徴性

7-1. 蠱毒や壺中卵の儀との類似点と文化的背景

サラサの殺害事件に漂う不気味さと異常性は、単なる殺人の範疇を超えています。遺体の“吊るされた状態”や“見せしめ”という要素から、多くの読者が感じ取っているのが、「儀式的な意味合い」の存在です。これに関連して語られるのが、古代中国の呪術「蠱毒(こどく)」や、『HUNTER×HUNTER』内で描かれる「壺中卵の儀(こちゅうらんのぎ)」との類似性です。

蠱毒とは、虫や小動物などを密閉容器に閉じ込め、最後まで生き残った個体に“呪力”が宿るとされる古代の儀式です。これは他者の犠牲の上に力を得るという、極めて非人道的かつ象徴的な行為であり、犠牲者がいればいるほど強い呪力が生まれるという点が特徴です。そして、この発想は作中で登場するカキン王国の「壺中卵の儀」にも通じます。王位継承者たちが相争い、最後の一人となるまで殺し合うというこの儀式は、明確に“力による淘汰”を肯定する思想が背景にあります。

サラサの死においても、吊るされた遺体と共に意味深な手紙が残されていたという描写は、ただの殺人というよりも「犠牲の演出」「儀式の一部」としての意図を感じさせます。しかもその犠牲が、流星街の希望の象徴であったサラサであったことが、犯人の意図に“象徴破壊”という宗教的・文化的意味合いをもたらしているのです。

このような文化的背景や思想を踏まえると、サラサ事件は単なる凶行ではなく、“構造としての暴力”や“儀式的殺人”といった、人間社会の奥底に潜む恐怖と非倫理を浮かび上がらせる仕掛けとなっているのです。

7-2. スナッフフィルムと“見せ物”としての死の演出

サラサの死には、“見せ物”としての意図が色濃く表れています。吊るされた遺体、意味深な手紙、そしてそれを目にした仲間たち――これらの演出は、「死そのものがメッセージ」であることを物語っています。この描写が連想させるのが、“スナッフフィルム”と呼ばれる極めて陰惨な概念です。

スナッフフィルムとは、実際に人間を殺害する様子を撮影し、それを裏社会や闇市場で流通させるという禁忌の映像ジャンルです。もちろん現実での存在は証明されていませんが、フィクションや都市伝説、そして闇の象徴として語られ続けています。共通しているのは、「殺す行為そのものを見せること」が目的である点です。

サラサの遺体が、吊るされ、人目につく形で放置されていた点から、「誰かに見せるための死」だった可能性が高いとされます。そこには加害者の“快楽”や“支配欲”が込められていた可能性があり、単なる殺人ではなく、「見せしめとしての処刑」という演出的な殺害だったと考えられます。

このような“死の演出”は、流星街という共同体に対する心理的攻撃でもあり、旅団のメンバーにとっては「世界は自分たちを見下している」「守るべきものさえ守れない無力な自分たち」という絶望を突きつける結果となりました。つまり、スナッフフィルム的な死の描写は、物語の中で倫理や人間の限界を問う強烈な装置として機能しているのです。

7-3. 冨樫義博が描く「倫理の境界線」と読者への問いかけ

『HUNTER×HUNTER』という作品の特異性は、単なるバトルや冒険にとどまらず、深く倫理的で、哲学的なテーマを内包している点にあります。とくにサラサ事件における描写は、残酷さの中に「人間が持つ倫理の境界線とは何か」という問いを強く感じさせます。

たとえば、善と悪の明確な区別がないこの物語では、幻影旅団という“加害者”が、過去には“被害者”であったことが描かれます。サラサという無垢な存在を奪われたことで、彼らは復讐心を抱き、「悪」となったのです。そして、彼らの怒りや暴力の根源には、明確な動機と感情が存在しています。

冨樫義博は、こうした構造を通じて、「正義とは誰の視点によって成り立つのか」「復讐は正当化されるのか」「奪う者と奪われる者の境界はどこにあるのか」といった、答えの出ない命題を読者に突きつけています。

また、犯人の正体が明かされないことや、旅団がサラサの死をどこまで語らないのかといった“沈黙の演出”も、読者の想像力に問いを投げかける形になっています。この“描かない”という手法が、逆に強いメッセージを発しているのです。

冨樫氏は、明確な道徳を提示するのではなく、「あなたならどう考えるか」「何を感じるか」という“読者への問いかけ”を軸に作品を構築しています。サラサの死というショッキングな出来事を通して、善悪の境界、暴力の意味、人間の弱さと向き合うよう、巧妙に誘導している点が、この物語の凄みだと言えるでしょう。

8. サラサ事件の“未解決性”が物語に与える構造的役割

8-1. なぜ冨樫はサラサ事件を明かし切らないのか?

サラサの殺害事件は、幻影旅団の結成という極めて重要なエピソードの起点であるにもかかわらず、その真相は詳細に語られていません。犯人の正体や動機、手紙の具体的な内容すら伏せられたままという構成は、物語全体の中でも異質な印象を残しています。ではなぜ、冨樫義博はこの事件を“明かし切らない”のでしょうか?

まず考えられるのは、「物語における中心的な喪失として機能させるため」という演出意図です。サラサの死は、幻影旅団のメンバー、とくにクロロの内面を大きく変化させた事件であり、彼らが“悪役”としての道を選ぶ直接の契機となりました。この悲劇を完全に明かしてしまえば、それはただの過去の出来事に成り下がってしまいます。しかし、真相が伏せられていることで、読者の中には常に「何があったのか?」という疑念と想像が残り続けます。

さらに、冨樫作品においては「描かれないこと」が“語り”として成立することがしばしばあります。たとえば、カイトの死に対するゴンの反応も、感情の全貌は語られず、行動で表現されました。同様に、サラサの事件に関しても、詳細を語らないことによってキャラクターの感情や行動が“読者自身によって補完される”構造になっているのです。

そしてもう一つは、物語における“余白”を残すことで、読者自身の「正義」や「復讐」についての価値観を問いかけるためです。明確な犯人がいないということは、読者が想像の中で“自分なりの悪”を作り上げる必要があるということ。それは非常に知的かつ哲学的な物語手法であり、冨樫らしいメタ的な構成力の一端でもあります。

8-2. サラサの死が物語全体にもたらす余白と想像の余地

サラサの死は、作品全体の“感情の核”ともいえる存在です。それは旅団メンバーたちの根源的な動機となり、クラピカとの因縁、流星街という無法地帯の倫理観、そして“奪う側と奪われる側”というテーマの象徴として機能しています。しかしその一方で、サラサ事件は詳細が明かされないことで、“読者の中に留まり続ける問い”として生き続けています。

この“余白”こそが、物語をより深く、読者の思考に訴える仕掛けになっているのです。たとえば、サラサはどのような最期を迎えたのか? なぜ吊るされたのか? 手紙に何が書かれていたのか? それらの問いは、作中で明確に回答されることはありませんが、読者の頭の中で常に想像され、再解釈され続けています。

この構造は、物語に“終わり”を与えないための技法でもあります。サラサの事件が完全に解明されていれば、旅団の悲劇にはひとつの終止符が打たれるかもしれません。しかし、その“答えのなさ”が、旅団の存在そのものを“今も復讐に縛られたままの存在”として成立させています。そしてその分、彼らがどこかで「救われる可能性があるのか」という問いも、読者の中でずっと生き続けるのです。

また、サラサの事件は他の登場人物――クラピカやシーラ、果てはカキン王国の人物たちとも、深いところでつながっていく可能性を秘めています。その余白があることで、物語は“広がり”と“深み”を保ち、ファンの考察や再読を促す構造になっているのです。

8-3. ファンの考察と読者コミュニティが生んだ“神話化”現象

サラサ事件は、作中で明かされていないがゆえに、ファンコミュニティの中で“神話化”された存在になっています。犯人像、動機、手紙の内容、事件の意図――それらが一切不明であることから、ネット上やSNS、考察系のブログ・動画などでは、さまざまな仮説が立てられ続けています。

たとえば、「犯人は外部の闇組織ではないか」「ツェリードニヒが関与しているのでは?」という説、「流星街内部の裏切者による犯行」など、いずれも明確な証拠がないからこそ、自由に想像できる余地が広がっています。そして、その多様な考察こそが、読者の熱量を支え、作品の寿命を伸ばしているとも言えるのです。

また、サラサというキャラクター自体が“登場シーンの少なさ”に反して、旅団の核心に深く関わっていることから、「象徴的存在」「失われた理想」「希望の化身」としてファンの間で語り継がれる存在になっています。つまり、彼女は実在のキャラクターというよりも、“物語的存在”として機能しており、旅団という集団の“魂”を象徴する役割を果たしているのです。

こうした神話化は、作品内での“語られない部分”がファンの中で“語り継がれる物語”として補完されることで生まれます。そしてそれは、物語の再解釈や共感を通して、作品が“生き続ける”ための力となっているのです。

サラサ事件は、ただの過去の悲劇ではなく、ファンの中で今なお形を変えて語られる“生きた神話”なのです。

9. まとめ:サラサという少女の死が作中世界にもたらした“核”

9-1. サラサの死=幻影旅団=H×Hの道徳軸の誕生

サラサの死は、単なる一人の少女の悲劇ではなく、作品全体の「道徳軸」を形成するきっかけとなりました。流星街という過酷な環境の中で、サラサは仲間たちに笑顔と希望を与える象徴的な存在でした。そんな彼女が残酷な手段で殺害され、吊るされた状態で発見されたことは、幻影旅団のメンバー――とりわけクロロに、深い衝撃と怒りを与えました。

その後、クロロは旅団を結成しますが、その原動力となったのは明らかに「奪われたものへの復讐」でした。つまり、サラサの死がなければ幻影旅団という存在自体が生まれなかった可能性すらあるのです。ここにおいて、サラサ=幻影旅団の起点という関係性が成立します。

また、旅団という組織は、ただの盗賊団ではありません。彼らは社会に見捨てられた流星街出身者であり、国家や法といった「正義」を信じていない者たちです。そのため彼らの行動原理は、「自分たちの中にある正義」によって動いています。サラサの死は、その“自分たちの正義”を形成する土台となり、復讐心と怒りを“悪の力”として使う道を彼らに選ばせたのです。

『HUNTER×HUNTER』という作品は、単純な勧善懲悪の物語ではなく、複数の視点から「正義と悪」を描いてきました。サラサの死をきっかけに生まれた幻影旅団の存在は、その象徴とも言える存在であり、物語に深みと複雑な倫理観をもたらしています。

9-2. 真犯人が描かれないことで強調される「人間の選択」

サラサ事件には、明確な犯人が描かれていません。誰が彼女を殺したのか、なぜそのような手段を用いたのか。読者が最も知りたいであろう部分が、意図的に曖昧にされています。この「描かれなさ」が、実は物語において非常に重要な意味を持っているのです。

犯人が不明であることにより、登場人物たちは「自ら選択」するしかありませんでした。たとえばクロロは、誰に復讐すべきかがわからない状況の中で、「力を持って世界に対抗する」という道を選びます。ノブナガやフェイタンも、自分たちが受けた痛みに対し、戦いで返すという選択をします。逆に、同じ境遇でも復讐ではなく別の道を選んだ者がいたかもしれません。つまり、真実が不明だからこそ、彼らは「どう生きるか」を自分たちの意志で決めることになったのです。

この構造は、読者に「あなたならどうするか?」という問いを投げかけています。もし自分の大切な存在を理不尽に奪われたら、復讐するのか、赦すのか、それとも忘れるのか――。サラサ事件に犯人がいないからこそ、登場人物たちの“選択”がくっきりと浮かび上がり、物語のテーマ性が一層強く感じられるのです。

9-3. 今後の展開とサラサ事件の再浮上の可能性

現在の物語では、幻影旅団はダークコンティネント編において再び中心に登場しつつあります。そしてこのタイミングで、「サラサ事件の再浮上」があり得るのではないかという期待が高まっています。なぜなら、旅団の思想と行動の原点を描き直すことで、今後の展開にさらなる深みを与えることができるからです。

特に注目されているのは、カキン王国の王子・ツェリードニヒとの関係です。彼の異常な嗜虐性や、儀式的な殺人への興味が、サラサ事件に何らかの形で関与していた可能性もあり、今後のストーリーで伏線が回収されるかもしれません。

また、クラピカとの因縁の物語も進行中であり、彼が旅団の過去を知った時、サラサの死にどのような意味を見出すのかという展開も期待されています。復讐者同士であるクラピカとクロロが、「復讐の原点」としてのサラサ事件をどう捉えるか――その対比は、物語に新たな哲学的対話を生む可能性があります。

加えて、シーラや流星街内部の事情、犯人像に関する新情報など、未解明のまま放置されてきた要素が多く残されているため、サラサ事件の再登場は物語の“核”として非常に相性が良いテーマなのです。

再浮上の鍵は、ただ事件を解明するのではなく、「旅団はこの事件をどう乗り越えるのか」「それによって彼らは何を選ぶのか」という人間ドラマにあります。冨樫作品の深みを考えれば、サラサの死は今後の展開においても、強い影響を与え続けるはずです。

コメント