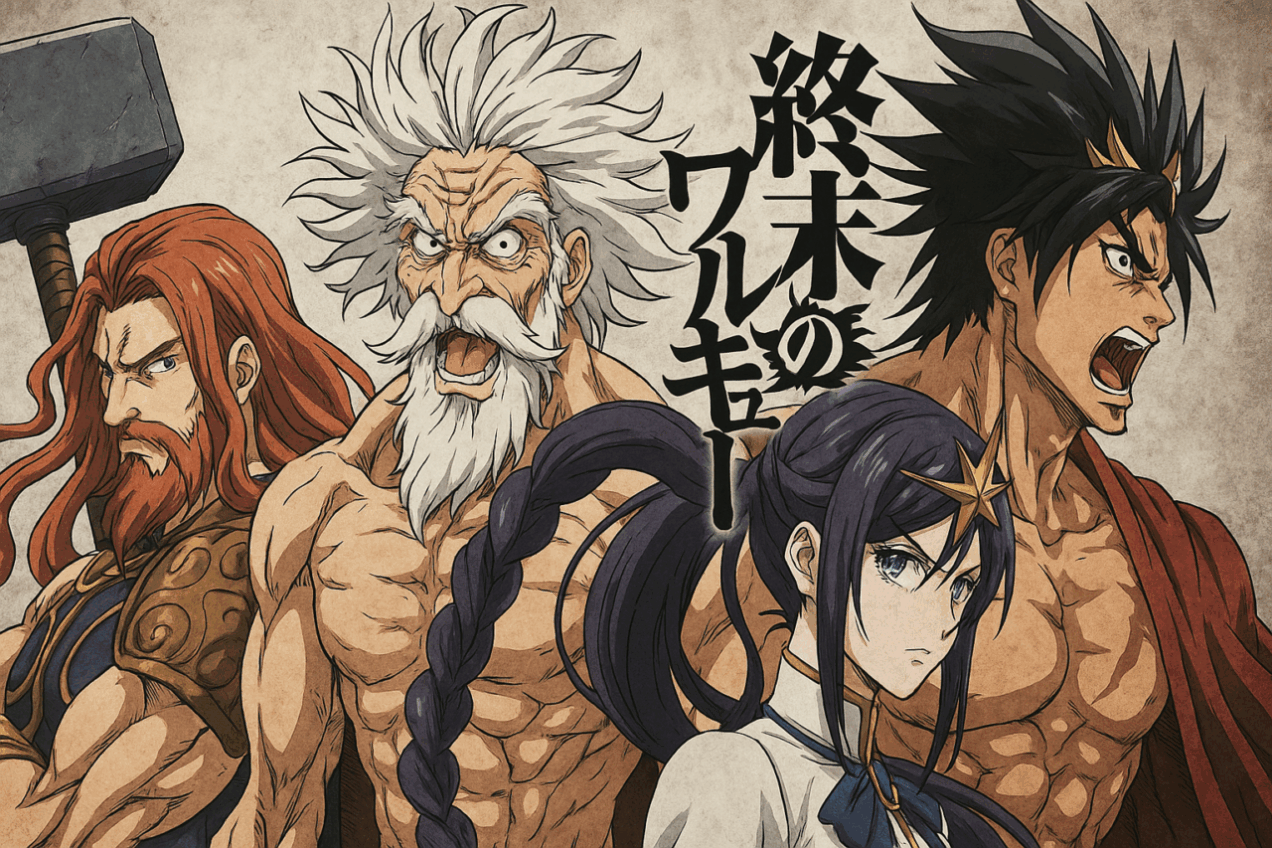

「終末のワルキューレ」と検索すると、「ひどい」という言葉がセットで出てくるのはなぜなのでしょうか?作画が“紙芝居”のよう、戦闘が動かない、テンポが悪い――そんな批判が目立つ一方で、声優の演技やキャラクターの魅力に救われたという声も少なくありません。本記事では、アニメ版に対する不満の声や低評価の実例をもとに、問題点とその背景を丁寧に掘り下げつつ、第2期での改善点や今後への期待も含めて総合的に分析します。「なぜひどいと感じるのか?」の答えが、ここにあります。

- 1. なぜ「終末のワルキューレ」は“ひどい”と検索されるのか?

- 2. 問題の本質:「紙芝居」と呼ばれる作画問題を解剖

- 3. スタジオグラフィニカ制作の功罪とは

- 4. 期待を裏切った“戦闘演出”の実態

- 5. 原作ファンが落胆した“再現度”と“テンポ感”

- 6. 声優とキャラ演出だけは“神評価”?好意的レビューの声も紹介

- 7. 「終末のワルキューレ」はパクリなのか?類似指摘を検証

- 8. 第2期で何が改善されたのか?そして評価はどう変わった?

- 9. それでも見たい!アニメ「終末のワルキューレ」の楽しみ方

- 10. 3期制作の可能性とNetflixの意図

- 11. 原作派はどう見る?漫画とアニメのギャップを考察

- 12. 結論:「終末のワルキューレ」は本当にひどいのか?

1. なぜ「終末のワルキューレ」は“ひどい”と検索されるのか?

1-1. 視聴者がGoogleに怒りをぶつけた理由とは?

「終末のワルキューレ」といえば、神々と人類の代表たちが死闘を繰り広げるというスケールの大きなバトル漫画として人気を博し、Netflixでアニメ化されたことで一気に注目を集めました。しかし、アニメ第1期が配信されるや否や、「終末のワルキューレ ひどい」という検索が急増。ファンの期待を大きく裏切った形になってしまいました。

では、なぜここまでの不満が噴出したのでしょうか。主な理由は、アニメとしての完成度が極端に低かったという点に尽きます。特に目立ったのが、戦闘シーンにおける作画の省略や動きのなさです。代表的な例として、第1期で描かれた「呂布奉先 vs トール」の戦いでは、迫力ある原作のバトルがほとんど“静止画”で表現されており、視聴者の期待をことごとく裏切ってしまいました。

このような状況に、視聴者は違和感や不満を抱えながらも一話ごとに様子を見るしかなく、気づけば「アニメなのにアニメじゃない」「これはもはや紙芝居」といった声が続出。やがて、Google検索に「ひどい」「動かない」「手抜き」などのネガティブワードが並ぶようになりました。

特に、アニメを見てから原作に触れた人たちにとっては、「アニメ化で台無しにされた」という思いが強く、作品そのものに対してではなく、アニメの演出や制作手法に怒りを覚えたという構図になっています。

1-2. SNSやレビューサイトの低評価コメント事例を徹底調査

実際にSNSやアニメ評価サイトでは、「終末のワルキューレ」アニメに対する厳しい意見が数多く見られます。X(旧Twitter)では、配信当初から「まさかここまで動かないとは…」「静止画の連続に耐えられなかった」といった声が相次ぎ、ハッシュタグ「#終末のワルキューレ」で検索すると、多くのユーザーが失望の声を投稿しているのが確認できます。

例えば、某大手レビューサイト(アニメ系評価プラットフォーム)では、★1〜2の評価が目立ち、「期待していた分だけ落差が大きかった」「演出が古臭く、戦闘に没入できない」といった具体的な批判が並んでいます。特に第1期で多くの不満が集中したのが、第1戦から第3戦までの戦闘描写。中でも「アダム vs ゼウス」の戦いでは、緊張感のある駆け引きが原作の見せ場だったにもかかわらず、アニメではテンポが悪く「盛り上がりに欠けた」といった意見が多数を占めていました。

また、YouTubeの公式トレーラーのコメント欄にも注目が集まりました。「動画で一番動いているのがカメラのズームとパン」という皮肉交じりのコメントに多くの“いいね”が集まっており、いかに視聴者がアニメの動きの少なさに不満を感じていたかがうかがえます。

このように、視聴者の間では「期待外れ」や「手抜き」といった表現が常に付きまとっており、それがレビュー評価にダイレクトに反映されているのが現状です。

2. 問題の本質:「紙芝居」と呼ばれる作画問題を解剖

2-1. “戦闘アニメ”であるはずが“動かない”?―第1期の批判的シーンとは

「終末のワルキューレ」という作品の最大の魅力は、神と人間の代表が一対一で命を懸けた壮絶な戦いを繰り広げる点にあります。つまり、バトルの“動き”と“迫力”が命とも言えるアニメ化がなされるべきところでした。ところが、第1期ではその期待を大きく裏切る“動かない戦闘アニメ”として炎上してしまいました。

特に問題視されたのは、「呂布奉先 vs トール」の第1戦。原作では、互いの力比べや武器の激突、場面転換による緊張感が緻密に描かれていましたが、アニメ版では静止画の連続に効果音とカメラワークを重ねただけのような構成で、多くのファンが唖然としたのです。

このような手法は、通称「紙芝居アニメ」とも揶揄され、動画としての魅力が著しく欠如しているとされました。キャラクターの動きが制限され、躍動感のあるアクションが求められる作品でこれをやってしまうと、どうしても不満が募ります。

もちろん演出としてそうした静止カットを取り入れる手法もありますが、それが連続すると「単なる予算節約」「時間稼ぎ」と受け取られてしまうのが現代視聴者の正直な感覚です。実際に「背景が一切動かず、キャラも口しか動かない」といった具体的な指摘も多く、こうした点が作品全体の評価を下げる結果となりました。

2-2. 動かないアニメに対する視聴者の許容ラインとは何か

アニメファンの間では、「動かないアニメ=すべて悪」とは限りません。実際、会話劇がメインの作品や、静的な演出を意図的に使う作品もあり、それらはむしろ高評価を得ることもあります。しかし、それが成立するにはジャンルや演出意図との整合性が不可欠です。

「終末のワルキューレ」の場合はどうかというと、ジャンルは明らかにバトルアクションであり、かつ神話と歴史を織り交ぜたドラマチックな設定から、視聴者はド派手なアニメーションによる戦いを求めていました。にもかかわらず、静止画中心の構成だったため、「求めていたものと違う」という強烈な違和感を生んでしまったのです。

さらに、視聴者の「許容ライン」を超えた原因の一つとして、戦闘シーンが“溜め”ばかりで動かない時間が長いという点が挙げられます。例えば、キャラ同士がにらみ合いながら長尺の回想が始まり、実際の打撃はほんの数秒…という構成が何度も繰り返されると、さすがに視聴者は飽きてしまいます。

つまり、「動かないこと自体」よりも、「戦闘アニメなのに動かない」「期待を裏切る形で動かない」というギャップが視聴者の許容ラインを大きく越えてしまったのです。そしてその失望が「終末のワルキューレ ひどい」という検索につながっていった、というわけです。

3. スタジオグラフィニカ制作の功罪とは

3-1. グラフィニカの過去作(『HELLO WORLD』など)との比較で分かること

「終末のワルキューレ」アニメの制作を担当しているのは、アニメスタジオ・グラフィニカ。一部の視聴者は、このスタジオの名前を聞いて、「あの『HELLO WORLD』の制作会社なら、映像は期待できるかも」と感じたかもしれません。しかし、実際に配信されたアニメ第1期を見た多くのファンからは、「期待外れ」「同じ会社とは思えない」という声が上がっています。

たしかにグラフィニカは、劇場アニメ『HELLO WORLD』(2019年)で、美麗な3DCGと2Dを融合させた映像表現を成功させた実績があります。緻密な背景美術や、カメラワークに合わせたダイナミックな演出は高い評価を受けました。また、TVアニメでは『楽園追放』の一部作画や、『バキ』シリーズにも携わっており、アクション作品の経験もあるスタジオです。

ですが、「終末のワルキューレ」ではそうした実力が活かされていないように見えます。特に、戦闘アニメでありながら“動かない”演出は、同スタジオの代表作と比較しても明らかにクオリティが落ちていると感じられます。実際に第1期のバトルシーンは、キャラクターの静止画にパンやズームなどのカメラ操作をかぶせることで“アクションしているように見せている”場面が多く、「HELLO WORLD」のような流動的なアニメーションとは大きな隔たりがあります。

このギャップの背景には、作品の予算規模や納期、優先順位の違いがあると考えられます。劇場作品とテレビシリーズでは制作体制もまったく異なり、クオリティの維持が難しいことも事実です。それでも、「過去にあれほどの映像表現を見せてくれたスタジオが、なぜここでは…?」と落胆する視聴者が出てしまったのも、ある意味当然だったのかもしれません。

3-2. 制作スケジュール・予算に関する情報と関係者発言

「終末のワルキューレ」のアニメ第1期がここまで酷評される背景には、制作スケジュールや予算的な問題も深く関係していると考えられています。公式な場では多くが語られていないものの、アニメ業界関係者や制作陣の発言から、いくつかの事情が見えてきます。

まず、アニメはNetflixオリジナル作品として2021年6月に配信されましたが、発表から配信までの準備期間が短いことが業界内でも指摘されていました。加えて、コロナ禍という未曾有の制作遅延リスクの中でプロジェクトが進行したことも、スケジュールや作画体制に大きな影響を与えた可能性があります。

実際に、第1期で多用された静止画+効果音+カメラワークという構成は、アニメ業界で「リソース不足時の応急処置」としてよく使われる手法です。また、同時期に他のグラフィニカ作品も動いていたことから、スタッフの分散や外注依存もあったのではないかと噂されています。

さらに、アニメ評論家や制作関係者がSNSで間接的に言及した内容によると、「あの時期のTVアニメの制作現場は、ギリギリまで原画が集まらないことが多かった」「本来の動きや演出を実現できなかった作品は珍しくない」という証言もあり、終末のワルキューレもその例外ではなかった可能性が高いです。

このように、視聴者の期待を裏切る結果となった背景には、単なる演出ミスだけでなく、現場の厳しい制作環境があったことを考慮する必要があるかもしれません。

4. 期待を裏切った“戦闘演出”の実態

4-1. 静止画とカメラワーク頼みの“疑似アクション”とは?

「終末のワルキューレ」アニメ第1期を語るうえで欠かせないのが、“疑似アクション”という演出手法です。本来、アニメーションとはキャラクターや物体が滑らかに動くことで物語に躍動感を与える表現ですが、本作では**静止画とカメラの動き(パンやズーム)を多用することで“動いているように見せる”**スタイルが多く採用されました。

たとえば、「呂布 vs トール」の戦いでは、激しい衝突を描くべき場面にもかかわらず、一枚絵のままの作画に効果音とカメラ操作を足すだけで、ほとんどアニメーションしていないシーンが続きます。こうした演出はコストや時間の節約にはなりますが、視聴者が求める「臨場感」や「アクションの迫力」は確実に損なわれます。

この演出は、一部の静的な場面では効果的に働くこともありますが、全編にわたって多用されると「紙芝居」と揶揄されてしまうのは避けられません。実際にSNSやレビューサイトでは、「戦ってるのに、動いてない」「背景もキャラも止まったまま」といったコメントが相次ぎ、「アニメなのにアニメじゃない」という手厳しい意見も多く見られました。

つまり、この“疑似アクション”という演出は、制作者の苦肉の策である可能性が高い反面、バトルアニメとしては致命的とも言える演出だったのです。

4-2. アダムvsゼウス、釈迦vs波旬の見せ場を分析

「終末のワルキューレ」は原作漫画において、1戦ごとに“神 vs 人類”のドラマチックな戦いが展開される構成となっており、その中でも「アダム vs ゼウス」と「釈迦 vs 波旬」は特に人気の高いバトルです。原作ではそれぞれ、人類の希望を象徴するアダム、そして仏の道を歩む釈迦という強烈なキャラクターが、それぞれ神の頂点クラスと壮絶な一騎打ちを演じています。

ところがアニメでは、この2戦の見せ場が十分に活かされなかったという指摘が多数あります。

「アダム vs ゼウス」は第1期終盤の山場ですが、ゼウスが“阿陀磨須(アダマス)モード”に入ってからの展開では、アニメーションが極端に少なくなり、迫力を伝えるにはほど遠い出来になっていました。アダムの“神の目(デヴァインアイ)”を駆使してゼウスの攻撃を見切る場面も、緊迫した心理戦のはずが、静止画演出でテンポが崩れ、感情の盛り上がりに欠けていたという声が多く聞かれました。

一方で「釈迦 vs 波旬」は第2期に描かれた対決で、アニメとしてはある程度作画の向上が見られたものの、それでも「神作画」と言えるほどではなく、一部のシーンでは演出力不足が感じられました。特に、波旬の変身後の迫力や、釈迦の静と動を使い分ける構えなどは、原作の表現に比べて淡白に映ってしまう場面もあり、演出の差で“名勝負”が“普通の戦い”に感じられたという人もいます。

この2戦に共通するのは、「キャラクターの魅力や背景は素晴らしいのに、映像化においてそのポテンシャルが十分に引き出されなかった」という点です。結果として、「もっと動いてほしかった」「感情移入できなかった」といった声につながり、全体の評価に影響を与えてしまったのです。

5. 原作ファンが落胆した“再現度”と“テンポ感”

5-1. 回想シーンと解説パートでテンポが止まる構造的課題

「終末のワルキューレ」は、神々と人類の代表が1対1で戦うというシンプルながら壮大な設定が魅力の作品ですが、そのストーリー構成がアニメ化においてテンポの悪さを生んでしまっている点は見過ごせません。特に第1期、第2期ともに、戦闘中に挿入される長めの回想シーンやキャラクター紹介の解説パートがテンポの大きなブレーキとなっています。

たとえば、第1戦「呂布奉先 vs トール」では、開戦直後から呂布の過去や生き様に関する回想が挿入され、アクションシーンに割かれる尺が思った以上に短く感じられます。また、回想が終わるたびに「さて、戦闘に戻ります」といった雰囲気で戦いが再開されるため、視聴者としては没入感が途切れてしまうのです。

この構造は、第2期の「釈迦 vs 波旬」でも踏襲されています。釈迦の哲学的な背景や波旬の過去など、原作では重要な情報ではありますが、戦闘シーンの合間に挿入されることで、アニメ全体のスピード感が失われてしまっています。特に波旬が変身する前の心理描写パートでは、緊張感よりも冗長さが勝ってしまったという感想も多く見受けられました。

さらに、モブキャラや神々の実況による解説パートも量が多く、それが連続すると「戦っている時間より説明している時間の方が長いのでは?」という印象すら与えてしまいます。原作では自分のペースで読める情報も、アニメで視聴者の時間を強制的に使うことになるため、テンポの悪さがより強調されてしまうのです。

結果として、こうした回想と解説の繰り返しが、「戦ってるのに進まない」「緊張感が途切れる」といった評価に直結し、視聴者のストレスを増大させてしまったと言えるでしょう。

5-2. 原作13戦のテンポとアニメ版の消化速度を比較

「終末のワルキューレ」は、原作漫画では神vs人類の13試合がシリーズの軸として描かれています。現在、漫画版ではすでに第9戦・第10戦へと突入しており、それぞれが1巻~3巻程度の長さで描かれつつも、テンポよく展開されています。ところがアニメ版では、このテンポ感が大きく変わってしまっているのが現実です。

アニメ第1期では、わずか3試合(呂布 vs トール、アダム vs ゼウス、佐々木小次郎 vs ポセイドン)で全12話を消費しています。つまり、1試合につき約4話、放送時間にして約90分も使っている計算になります。原作では1試合が1~2巻程度に収まっていたのに対し、アニメでは2倍以上の時間を使っていることになります。

その原因は先述のように、回想・解説・スローモーション演出が多く、戦闘本編の時間が実はそれほど長くないという構造にあります。特に「アダム vs ゼウス」戦では、アダムの“神の目(デヴァイン・アイ)”の原理解説やゼウスの変身の演出に時間がかかり、肝心のバトルが小刻みに分断されてしまっていました。

一方、原作漫画ではアダムがゼウスの猛攻を受けながらも「俺は人類の父だ」と叫びながら立ち向かうシーンが一気に読めることで、その“熱さ”が一層引き立っていました。ところがアニメ版では、回想と戦闘が交互に続く構成のため、感情のピークが上がりきる前に場面が切り替わってしまう印象が否めません。

アニメ第2期でも同様で、「ジャック・ザ・リッパー vs ヘラクレス」「釈迦 vs 波旬」など見応えのあるカードが登場したにもかかわらず、1戦1戦の消化スピードは遅く、Netflixでの一挙配信でなければ“毎週の待ち時間”がさらにストレスになっていたかもしれません。

このように、原作のテンポ感を再現できていない点は、アニメ化における大きな課題であり、視聴者が「テンポが悪い」と感じる根本原因の一つです。

6. 声優とキャラ演出だけは“神評価”?好意的レビューの声も紹介

6-1. 中村悠一(釈迦)、沢城みゆき(ブリュンヒルデ)らの評価と名演シーン

アニメ「終末のワルキューレ」において、視聴者の評価が最も高かった要素のひとつが声優陣の演技力です。特に人気を集めたのが、中村悠一さんが演じた釈迦と、沢城みゆきさんが演じるブリュンヒルデでした。

中村さんが担当した釈迦は、第2期の中心人物であり、ニヒルで悟りきった態度の奥に強烈な信念を秘めたキャラクターです。中村さんの落ち着きのある声は、釈迦の余裕や知性を見事に体現しており、特に「オレが人類の味方で何が悪い」という名セリフのシーンは、視聴者の心に強く残る場面として高く評価されています。

また、沢城さん演じるブリュンヒルデも、シリーズを通して重要な役割を果たすキャラクターです。冷静沈着ながら、妹たちへの愛情や戦いへの責任を背負う複雑な感情を、沢城さんの豊かな声色が丁寧に表現しています。第1期終盤、彼女が感情をあらわにする場面では「声優の力でキャラが生きていた」と評するコメントも多数見られました。

そのほかにも、アダム役の斉藤壮馬さんや、ジャック・ザ・リッパー役の山下大輝さんなど、個性的なキャストの演技が作品全体の評価を下支えしていたのは間違いありません。作画や演出に不満が残る場面でも、キャラクターの“声”に引き込まれたという声は非常に多く、それが本作の救いになったと感じる人も多かったようです。

6-2. キャラクターデザインは「静止画なら映える」の真相

「終末のワルキューレ」は、原作漫画でも“絵のかっこよさ”が大きな魅力の一つですが、アニメにおいてもキャラクターデザインそのものは高く評価されているという側面があります。特に、「静止画ならめちゃくちゃ映える」と言われるのは、そのデザインの“見栄えの良さ”にあるのです。

たとえば、釈迦の仏教的要素を取り入れた和洋折衷の装い、ポセイドンの威厳と冷徹さを表現した甲冑、アダムの逆にシンプルかつ象徴的な裸のスタイルなど、それぞれのキャラクターが持つ背景や設定を視覚的に強く印象づけるビジュアルに仕上がっています。これにより、アニメのビジュアルブックや静止画プロモーションでは高評価を得ることができています。

一方で、アニメとして「動かしたときにどう見えるか?」という部分になると話は変わります。動きの少ない作画により、せっかくのデザインが“動かないキャラの記号”のようになってしまったため、「絵はいいけど活きていない」と感じた視聴者も多かったようです。

つまり、キャラデザの完成度自体は非常に高いのですが、アニメーションと演出の不足がそれを“映える止め絵”の範囲にとどめてしまったとも言えるでしょう。静止画を見ればワクワクするキャラなのに、動くと印象が薄れる——このギャップこそが、多くの不満を呼んだ真相の一つだったのです。

7. 「終末のワルキューレ」はパクリなのか?類似指摘を検証

7-1. 「Fate」や「進撃」との類似点・引用元の神話との共通性

「終末のワルキューレ」が“ひどい”と言われる一因の一つとして、一部視聴者の間で話題になったのが、**他作品との類似性や「パクリ疑惑」**です。特に名前が挙がることの多いのが、『Fate』シリーズや『進撃の巨人』との比較です。

まず『Fate』との共通点として指摘されるのは、「歴史や神話の登場人物がバトルを繰り広げる」という設定そのものです。『Fate/stay night』や『Fate/Zero』では、英霊たちが“サーヴァント”として召喚され、人間たちと共に戦いますが、登場キャラクターにはアーサー王、クーフーリン、ギルガメッシュなど、神話や歴史上の人物が多数登場します。

一方、「終末のワルキューレ」でも、トール、ポセイドン、アダム、釈迦といった神話・宗教・歴史上の人物が一堂に会して闘う構成となっており、「設定が似すぎている」と感じる方も一定数いるようです。

また、『進撃の巨人』との類似については、キャラクターデザインや世界観の重厚さ、バトル中に差し込まれる回想構成などが比較対象に挙げられています。特に、“神に挑む人類”という対立構造や、キャラの内面を深く掘り下げる描写の手法が似ていると感じる方もいるようです。

ただし、こうした構成が似てしまうのはある程度は自然なこととも言えます。なぜなら、登場するキャラクターたちの出典元となる神話や伝承が重なることが多く、使用されるモチーフが被るのは避けがたいためです。

つまり、これらの“似ている”とされる要素は、意図的なコピーというより、共有された神話的リソースを異なる形で解釈している結果だと言えそうです。

7-2. 制作側の否定コメントと著作権的な解釈

この「パクリ疑惑」に関しては、制作サイドからも明確な否定コメントが出されています。公式発表によると、「終末のワルキューレ」に登場するキャラクターたちは、**世界各地の神話や歴史、宗教を題材にしたオリジナル構成であり、他作品のキャラクターや設定を意図的に模倣したものではない」とのことです。

実際に、アダム(旧約聖書)、釈迦(仏教)、呂布(中国史)など、それぞれのキャラは古典的な文献に由来しており、創作物としての“著作権の対象”には基本的に該当しません。例えば、アーサー王やトールといった神話の登場人物も同様に、誰かの所有物ではなく、文化的共有財産(パブリックドメイン)として扱われています。

つまり、著作権的には問題になりにくく、仮に類似していたとしても「共通する題材からの発想が似通った」程度にとどまるケースが大半です。

また、キャラクターのデザインや戦闘構成においても、『Fate』や他作品の直接的な引用が見られるわけではなく、「似ている」とされる部分はあくまでファン視点での印象論に近いのが実情です。

そのため、制作陣の説明通り、「世界中の神話や歴史に基づいて構成された独自のバトル作品」という認識で楽しむのが、もっともフェアで現実的な見方だと言えるでしょう。

8. 第2期で何が改善されたのか?そして評価はどう変わった?

8-1. 作画・演出の変化と、戦闘シーンの滑らかさ比較

「終末のワルキューレ」アニメは、第1期と第2期で明確なクオリティの変化が見られます。特に視聴者の多くが注目したのは、戦闘シーンの演出と作画の滑らかさの向上でした。

第1期では、静止画中心の演出が続出し、視聴者からは「これは紙芝居なのか?」とまで言われてしまいました。アクションが期待されるバトル作品において、動きがないというのは致命的で、呂布vsトール戦では、戦っている最中の“止め絵”が多用され、アニメというよりスライドショーを見ているような印象を受けたという声が多数ありました。

ところが、第2期ではこうした点がいくらか改善された印象があります。たとえば、ジャック・ザ・リッパーvsヘラクレスの戦いでは、細かいアクションの動きや、背景とキャラの一体感がより意識されており、「第1期よりずっとマシ」「ようやくバトルらしくなった」という前向きな反応も増えました。

また、釈迦vs波旬の戦いでは、釈迦の柔らかく流れるような動作や、波旬の暴力的なパワーの描写がしっかりと動きとして表現されており、感情のぶつかり合いが視覚的にも伝わるようになったと評価されています。もちろん、劇場版アニメのような滑らかさには及ばないものの、「第1期の酷さと比べたら進歩を感じた」という声が多いのも事実です。

このように、作画や演出の改善が徐々に進んでいることで、「第3期ではさらにクオリティが上がるかもしれない」と期待するファンも出てきており、作品に対する見方にも少しずつ変化が現れてきているようです。

8-2. 第1期と第2期での視聴者評価の変遷(レビュー数値やSNS比較)

アニメ「終末のワルキューレ」は、第1期と第2期で視聴者からの評価に明らかな違いが見られます。特に、SNSでの投稿内容や、レビューサイトの評価スコアが示す数字からも、その傾向ははっきりと読み取れます。

まず第1期の配信直後、X(旧Twitter)などでは「戦闘が動かない」「カメラワークでごまかしている」「戦いの迫力がなさすぎて原作が可哀想」といった厳しい声があふれ、あるアニメ評価サイトでは**平均スコア2.3点(5点満点中)**という低評価を記録したこともありました。

しかし、第2期が配信されると、「あれ?ちょっと良くなってる」「声優の演技がさらに映えてる」「釈迦の戦いは見ごたえあった」といったポジティブな感想が増加。別のレビューサイトでは第2期のスコアが3.4点まで回復し、コメント欄でも「第1期は黒歴史扱いで、第2期からが本番」という書き込みも見られるようになりました。

さらにYouTubeやNetflixの評価でも、第1期では“低評価”ボタンが目立っていたのに対し、第2期では“高評価”の割合がやや上回っており、実際に作品を最後まで視聴したユーザーの満足度は上昇傾向にあると見られます。

このように、シリーズを通して改善が進み、評価が回復している流れが見られることから、「第3期こそ、真の神vs人類バトルが見られるのでは」と期待を寄せる声も増えてきているのが現状です。視聴者の厳しい声にしっかりと向き合い、少しずつでも進化を続けている点は、素直に評価されて良い部分かもしれません。

9. それでも見たい!アニメ「終末のワルキューレ」の楽しみ方

9-1. 初見でも“声優・BGM・キャラ”で楽しめる理由

「終末のワルキューレ」は、アニメとしての完成度には賛否があるものの、初見の方でも一定の満足度を得られる要素がいくつか存在します。中でも、豪華な声優陣・印象的なBGM・個性豊かなキャラクターという3つのポイントは、作品の評価を下支えしている大きな魅力と言えるでしょう。

まず声優陣に注目すると、第2期で釈迦を演じた中村悠一さんや、シリーズを通してブリュンヒルデ役を務めた沢城みゆきさんの演技は非常に高く評価されています。釈迦のクールさと内に秘めた優しさを絶妙に表現する中村さんの演技は、多くの視聴者の心に残ったようです。ブリュンヒルデの感情の起伏や、冷静さの中にある情熱を伝える沢城さんの声も、物語全体に深みを与えていました。

また、音楽面も特筆すべき点です。戦闘シーンでは迫力ある重厚なBGMが使われており、静止画ベースの演出でも音楽の盛り上がりによって臨場感が増していました。特に、第2期の「釈迦vs波旬」では、釈迦の哲学的なセリフと荘厳な音楽がマッチしており、「演出の力は弱いけど、音楽が補ってくれていた」と感じた方も少なくありません。

そしてキャラクターの魅力についても、“神vs人類”という設定がシンプルでわかりやすく、初見の人でも感情移入しやすい構成になっています。呂布や佐々木小次郎、ジャック・ザ・リッパーなど、歴史上の人物が“もし神と戦ったら?”という発想そのものが面白く、キャラの背景に触れるたびに「もっと知りたい」と思わせてくれます。

つまり、「戦闘が動かない」や「テンポが悪い」といったマイナス面を補って余りあるほど、声・音楽・キャラという3要素がしっかり作り込まれており、アニメ初心者や原作未読の方でも楽しめる土台は十分にある作品なのです。

9-2. 原作未読者がハマる「神vs人類」のテーマ性

「終末のワルキューレ」が持つ最大の魅力は、人類存亡を懸けて神と人間が一騎打ちを繰り広げるという、壮大かつ普遍的なテーマにあります。特に原作を読んでいない視聴者にとっても、設定の分かりやすさと構成の明確さが、作品への没入感を生み出している要因になっています。

物語の前提はシンプルです。神々が「人類はもう要らない」と判断し、滅ぼそうとする――それに対して、ブリュンヒルデ率いるワルキューレたちが“人類に最後のチャンスを”と13戦のラグナロクを提案します。このシチュエーションだけで、すでに物語への興味が掻き立てられるのです。

人類側の戦士たちも、単なるヒーローではなく、呂布奉先・佐々木小次郎・アダム・ジャック・ザ・リッパー・釈迦など、それぞれにドラマを持った人物ばかり。人類の代表として神と戦う理由や背景が深掘りされることで、視聴者は彼らの戦いに自然と感情移入していきます。

神側もまた、単なる「絶対悪」として描かれているわけではなく、ポセイドンの冷徹な威厳、ゼウスの狂気的な力、ヘラクレスの人類への愛情など、キャラクターごとに違った信念や哲学があるため、「どっちが正しいのか?」という問いを自然に抱かせてくれるのです。

このように、「終末のワルキューレ」は宗教や神話に興味がなくても、人間の尊厳や信念を問う壮大な対話劇として楽しむことができます。原作を知らなくても、「ただのバトル作品」にとどまらないテーマ性に触れれば、誰もがその世界観に引き込まれていくことでしょう。

10. 3期制作の可能性とNetflixの意図

10-1. 視聴数・グローバル人気から読み解くNetflixの狙い

「終末のワルキューレ」がNetflixオリジナルアニメとして全世界に配信されたのは、単なる偶然ではありません。むしろその背景には、世界的な“神話ファンタジー”需要と、グローバル戦略を進めるNetflixの狙いが見え隠れしています。

まず、Netflixでは第1期・第2期ともに一挙配信という形が取られましたが、これは「一気見」文化を持つ海外ユーザーに非常にマッチする方式です。とくに英語圏や南米、東南アジアのユーザーにとっては、神や宗教的モチーフを含むアニメが非常に人気で、例えば『Fate』シリーズや『Record of Ragnarok』(終末のワルキューレの海外名)も高い評価を受けています。

実際にNetflixの**「アニメ部門ランキング(グローバル)」では、配信直後にトップ10入り**したことが報告されており、SNS上でも「Record of Ragnarokが熱い!」「次の試合は誰だ?」といったコメントが多く見られました。つまり、日本国内での評価とは別に、海外では確かな支持層が形成されているのです。

また、Netflixとしても、「神話×アクション×哲学的テーマ」を扱った作品は、他プラットフォームとの差別化要素として強力なコンテンツになります。グローバルに展開できるフォーマットとして「終末のワルキューレ」は非常に都合が良く、今後も継続的にコンテンツ強化の対象となる可能性が高いと考えられます。

10-2. 第3期が制作されるなら“ここが変わってほしい”5つの点

第1期・第2期と続いた「終末のワルキューレ」ですが、もし第3期が制作されるのであれば、これまでの反省点を踏まえた**“進化したシリーズ”になることを期待したい**という声が高まっています。そこで、ファンや視聴者の意見をもとに、第3期で「ここが変わってほしい」ポイントを5つ挙げてみます。

- 戦闘シーンのアニメーション強化

「紙芝居」と酷評された第1期から、徐々に改善は見られましたが、やはりバトルアニメとしては“動き”が命です。第3期では、もっと滑らかで迫力あるアクションシーンを増やしてほしいという声が圧倒的です。 - テンポの調整と回想のバランス

解説や回想が長すぎてテンポが悪いと感じる場面が多かったため、戦闘とストーリー説明のバランスを見直す必要があります。特に回想シーンは、戦闘を止めすぎない構成で入れてほしいところです。 - 作画の安定性向上

第2期でも一部で作画崩れが指摘されたため、クオリティの安定化は必須です。特に顔の表情や構図にばらつきがあると、感情移入の妨げになります。 - キャラクター同士の心理描写の充実

せっかくの魅力的なキャラクターが多い作品ですので、戦う理由や信念などの**“内面描写”をもう少し丁寧に掘り下げる演出**が求められています。 - 音楽・効果音のさらなる進化

BGMや効果音はすでに評価されていますが、より場面ごとに“熱さ”や“神聖さ”を引き立てる音楽演出の進化にも期待が集まっています。

これらのポイントが改善されれば、第3期はこれまでの評価を覆す“真の神アニメ”になる可能性を秘めています。すでにストックは十分にあるため、あとは制作陣の本気度次第。期待して待ちたいところです。

11. 原作派はどう見る?漫画とアニメのギャップを考察

11-1. 漫画でこそ伝わる“迫力”と“情熱”

「終末のワルキューレ」は、原作漫画の持つ“勢い”や“迫力”こそが多くの読者を惹きつけてきた大きな魅力です。神と人類が真正面からぶつかる戦い、それを彩る作画の緻密さとコマ割りの妙。これらはアニメとは異なり、**静止画ならではの“表現の自由度”と“圧倒的な密度”**によって成り立っています。

たとえば、アダムがゼウスの“真の姿”と渡り合うシーンでは、彼の肉体の動きや表情、周囲のエネルギーの爆発までもが、1枚の見開きに詰め込まれ、読者の脳裏に焼きつくような“画の力”があります。アニメでは一瞬で流れてしまうような一コマ一コマに、作者の情熱と描き込みが込められているのです。

また、漫画ではコマごとの“間”を読者自身がコントロールできるという利点も大きいです。戦闘のクライマックスであえてページをめくる前の“溜め”を感じたり、見開きで感情の爆発を受け止めたりと、演出を自分のテンポで体感できるため、物語の没入感が非常に高くなります。

原作漫画は現在も連載中で、すでに第10戦に突入するほどストーリーが進んでおり、登場するキャラクターたちの背景や信念もより深く掘り下げられています。バトルだけでなく“哲学性”や“思想の衝突”が絡んでくる構成は、静的な媒体である漫画だからこそ、しっかりと読み込めるのです。

11-2. アニメが逆に原作の販促になっているという皮肉

面白い現象として、「終末のワルキューレ」のアニメが“ひどい”と酷評される中で、逆に原作漫画の売り上げが伸びたという皮肉な結果が起きています。SNSでは「アニメが微妙だったから、原作買って読み直したらめちゃくちゃ面白かった」といった声が多数見られ、アニメが原作の“販促コンテンツ”のような役割を果たしてしまったのです。

実際、電子書籍ストアでは「終末のワルキューレ」シリーズのセールや特集が組まれることも増え、ebookjapanなどでは1〜5巻無料、または70%OFFクーポン適用といったキャンペーンが打たれています。これはアニメで興味を持った人をそのまま漫画へ誘導する導線として、非常に有効に機能しています。

また、アニメで語りきれなかったキャラクターの背景やバトルのディテールが、原作ではより丁寧に描かれているため、「アニメでは伝わらなかった良さを知りたい」という視聴者が漫画に流れている構図もあります。中には、「アニメが微妙で逆に漫画を読む決意ができた」といった、半ば冗談交じりのコメントも見かけるほどです。

このように、アニメのクオリティの問題が逆に“原作再評価”の流れを作り、結果的に読者層を広げる形になっているのは、非常に興味深い現象だと言えるでしょう。

12. 結論:「終末のワルキューレ」は本当にひどいのか?

12-1. 問題点・改善点・光る要素を総括して再評価

「終末のワルキューレ」アニメは、「ひどい」という評価を受けることも多い作品ではありますが、すべてがネガティブというわけではありません。ここでは、問題点・改善点・光る要素を整理して、改めて作品を再評価してみたいと思います。

まず問題点としては、やはり第1期における「紙芝居のような作画」「戦闘シーンの動かなさ」「テンポの悪さ」が大きな要素でした。特に呂布vsトール戦、アダムvsゼウス戦など、期待の高かった場面でアニメーションが不足し、視聴者の落胆を招いたことは事実です。

しかし、第2期では確実に改善が見られました。作画の質が向上し、戦闘中の動きも徐々に滑らかになり、演出面も盛り上がりを意識した構成に変化しています。ジャック・ザ・リッパーvsヘラクレスや釈迦vs波旬などでは、視聴者からの「第1期より全然良い」「このまま進化してほしい」という声が多くなってきています。

そして何より、声優陣の演技やBGM、キャラクターデザインのクオリティの高さは、一貫して作品の魅力として挙げられています。中村悠一さんの釈迦、沢城みゆきさんのブリュンヒルデなど、キャラを印象づける演技は非常に高評価で、視聴者の感情を作品に引き込む力となっています。

つまり、「動かない」「テンポが悪い」といった初期の欠点は否定できませんが、改善の兆しが明確にあり、なおかつ強みとなる要素も揃っている作品であることは間違いありません。第3期以降でこれらのバランスがさらに取れていけば、評価は大きく変わる可能性を秘めています。

12-2. 今後のアニメ化に求められる“3つの視点”

「終末のワルキューレ」が今後、さらに魅力あるアニメシリーズとして成長するためには、以下の“3つの視点”が特に重要になると考えられます。

1. アニメーションの質と演出の一貫性

戦闘アニメとしての期待に応えるには、やはり“動く”ということが大前提です。静止画とカメラワークによる演出も一つの手法ですが、要所ではしっかりと動かすアクションが必要です。特に第3期以降では、バトルの緊張感をしっかり描ける制作体制が求められます。

2. ストーリーテンポと構成の見直し

アニメでは一話あたりの構成が重要です。回想や解説パートが多すぎると、テンポが乱れてしまい、物語への没入感が失われます。今後は、戦闘と物語のバランスを意識したテンポ設計が不可欠です。例えば、戦闘中のキャラ背景はフラッシュバック的に短く見せるなど、演出の工夫が望まれます。

3. 原作愛を感じさせる演出と脚色

原作ファンの支持を得るためには、原作へのリスペクトを演出でしっかり伝える必要があります。たとえば、名セリフの演出タイミングや、名場面での音楽の使い方など、「ここはこう来てほしかった!」という期待に応える作り方が重要になります。

この3つのポイントを押さえることで、「終末のワルキューレ」は単なる話題作から“真の神アニメ”へと進化する可能性を十分に持っています。アニメスタッフのさらなる工夫と挑戦に、今後も期待が高まります。

コメント