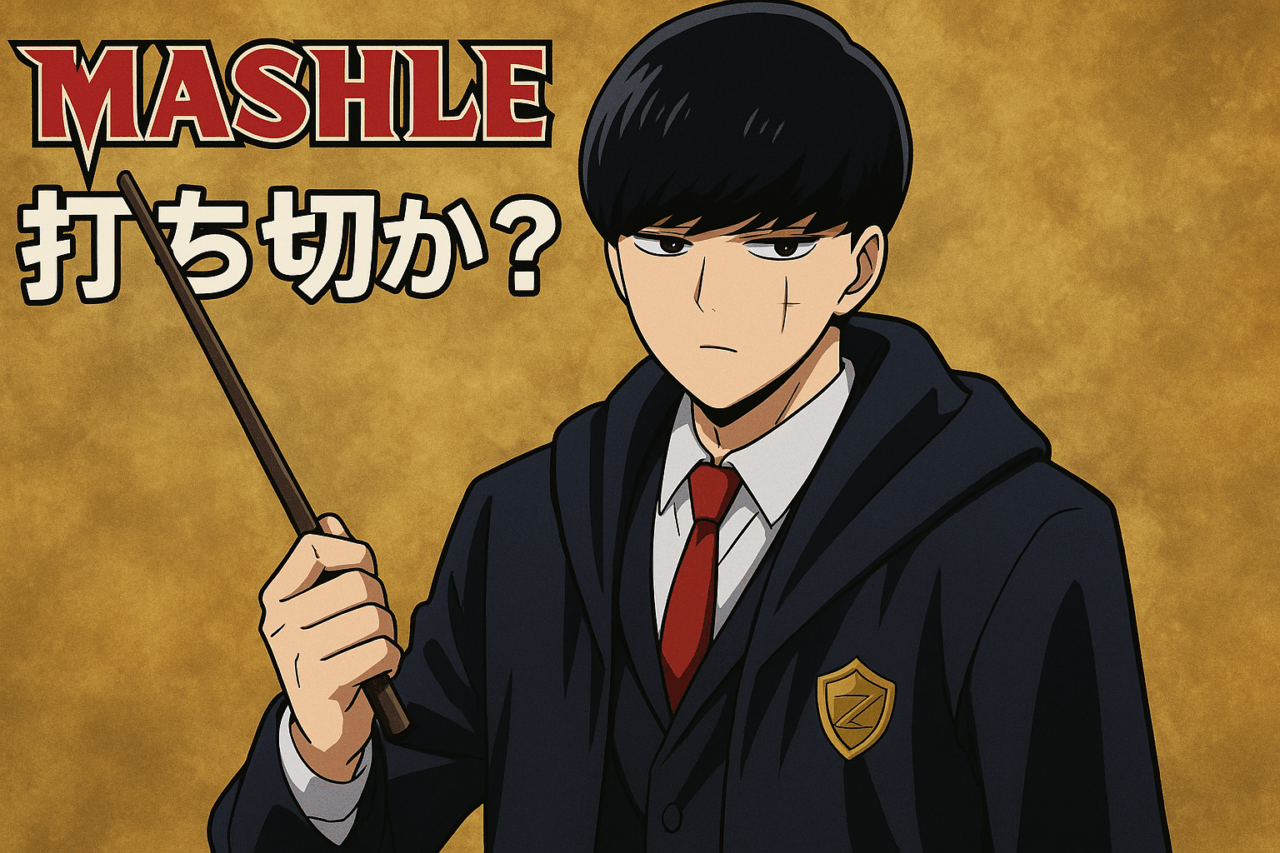

「マッシュルって、なんかひどかったよね?」「あれって打ち切りだったの?パクリじゃないの?」——そんな疑問を持って検索されたあなたにこそ、読んでいただきたい内容です。本記事では、物語のテンポやギャグセンス、キャラクター描写の賛否から、「打ち切り」と誤解された理由、さらに“パクリ疑惑”の背景まで、冷静に分解・検証していきます。また、アニメ化や海外の反応を踏まえた多角的な評価、そして“マッシュル型作品”が与えた影響についても網羅。読めば、賛否が分かれるこの作品の真価が見えてきます。

1. なぜ「マッシュル」は検索されるほど“ひどい”と評されるのか?

1-1. 読者が感じた「つまらない」瞬間とは?

『マッシュル-MASHLE-』が「つまらない」と言われることがある背景には、読者の期待とのギャップが大きく関係しています。序盤では、魔法が支配する世界で筋肉だけで立ち向かうというマッシュの設定が新鮮で、読者の興味を惹きました。しかし、物語が進むにつれて、そのインパクトが薄れ、展開がやや単調に感じられた読者も多かったようです。

とくに中盤以降、バトル中心の構成になってからは「どの敵にも同じような勝ち方をする」「緊張感がなくて盛り上がりに欠ける」といった声が増えました。マッシュがあまりにも強すぎて、勝敗が読めてしまうことが、“驚き”や“ドラマ性”の不足につながっていたのかもしれません。

また、162話で完結したテンポの良さが逆に「駆け足だった」「話の深堀りが足りない」と感じる人もおり、作品のスピード感が魅力でもありつつ、物足りなさの要因にもなっています。たとえば、ラスボスであるイノセント・ゼロとの決戦も、緊張感はありながらも「淡々と終わってしまった」と感じる意見がネットでは目立ちました。

このように、作品のテンポ・バトル展開・キャラクターの掘り下げ不足が重なり、「つまらない」と感じる読者が一部いたことは事実と言えるでしょう。

1-2. ギャグが滑る?センスの相性問題

『マッシュル』の大きな特徴であるギャグ要素についても、読者の間では賛否が分かれています。主人公マッシュ・バーンデッドの無表情でボケを連発するスタイルや、周囲のキャラがその天然ぶりに振り回される構図は、シュールな笑いとして一定の評価を得ていますが、全員に刺さるタイプのギャグではありません。

特に「銀魂」や「斉木楠雄のΨ難」のようなテンポの速いギャグ漫画を好む読者からは、「間延びしていて笑えない」「オチが弱い」といった指摘もあります。たとえば、シュークリームを食べているだけで無双するようなシーンは、作品の世界観に慣れていない人からすると「何が面白いのかわからない」と感じられるかもしれません。

また、ギャグとシリアスの切り替えが急すぎると感じる人も多く、「真剣な場面でもマッシュのボケが入って冷めてしまう」という意見もあります。これは作品の“持ち味”でもありますが、読者の“笑いのツボ”とズレてしまうと、一気に「寒い」「滑ってる」と受け取られてしまう要因になります。

つまり、ギャグの質や量そのものよりも、笑いのセンスと読者との相性によって大きく評価が分かれているようです。

1-3. キャラ描写の浅さと心理的な“空白”

『マッシュル』に対する批判の中で多いのが、「キャラ描写が浅い」「感情移入できない」といった声です。特に、サブキャラクターたちの背景や内面が描かれる機会が少なく、名前や立場は分かっても“どんな人物か”までは印象に残らないという指摘が見られます。

たとえば、フィン・エイムズやランス・クラウンなど主要メンバーにも関わらず、彼らの成長や葛藤が描かれるシーンは限定的で、読者にとっては“戦闘要員”の域を出なかったという印象もあるようです。

主人公マッシュに関しても、強い信念を持って行動してはいるものの、感情を大きく表現するシーンが少ないため、「心の動きが読み取りづらい」「何を考えているのかわからない」との意見が上がっています。これは彼の“無表情キャラ”という設定の裏返しでもあるのですが、長期的に見ると感情の機微が薄いことが物語全体の深みに欠ける原因になった可能性もあります。

また、敵キャラに関しても、目的や思想が説明不足なまま倒されてしまう展開が多く、「悪役が記号的すぎる」「ドラマ性に欠ける」といった物足りなさを感じる読者もいました。

感情や背景が薄く描かれてしまうことで、「キャラが多いのに印象に残らない」という“心理的な空白”が生まれてしまったことは、作品の評価に少なからず影響しているようです。

1-4. 作画の変化・演出不足と感じた読者も?

作画については、連載初期から終盤までで大きな崩れはなかったものの、「演出の工夫が少ない」「バトルシーンが単調」という声が一部で見られました。とくに、魔法×筋肉という異色のバトルスタイルを採用しているにもかかわらず、コマ割りや演出に大きなインパクトがなかったと感じる人もいたようです。

例えば、マッシュの筋肉技が炸裂するシーンにおいても、「見せ方が似通っていて飽きてしまう」「緊張感に欠ける」といった感想がありました。また、魔法という視覚的に派手な能力を題材にしているにもかかわらず、背景やエフェクトが地味に感じられるという意見もあります。

連載中盤以降はストーリーがシリアス寄りになっていったため、読者の中には「もっと作画に迫力が欲しかった」「キャラの感情表現が物足りない」と感じた人も少なくありません。これは週刊連載という制約も影響しているかもしれませんが、読者からの期待とのギャップになってしまったことは否めません。

結果として、「悪くはないけど印象に残らない」「もっと魅せ方に工夫がほしかった」という評価につながり、作画・演出面での物足りなさが「ひどい」と感じる一因になった可能性があります。

2. 打ち切りではない…でも「打ち切りっぽく見えた」3つの理由

2-1. 掲載順・巻数・テンポ…「ジャンプ的終わり方」との誤解

『マッシュル-MASHLE-』が「打ち切りだったのでは?」と噂される理由のひとつに、ジャンプ読者が抱く“典型的な打ち切りのイメージ”との一致があります。具体的には、掲載順が後ろに下がる→巻数が少なめ→駆け足で最終回、という流れです。

まず、連載開始は2020年。そして完結は2023年7月で、全162話・全18巻という数字は、ジャンプ作品としては決して短くはありません。たとえば『鬼滅の刃』が全205話、『呪術廻戦』が連載中ながらすでに250話超と比較され、「ちょっと早かったのでは?」という印象を持たれがちです。

また、連載中に掲載順が後半に下がった時期があり、これが一部読者に「人気が落ちたのでは」と思わせるきっかけになったのも事実です。ただし、ジャンプの掲載順は読者アンケートや編集部の企画戦略によって変動するため、一時的な後退が“打ち切りフラグ”とは限りません。

さらに、物語のテンポの早さも誤解を招いた原因です。『マッシュル』はストーリーを無駄なく進める作風で、序盤から終盤まで一貫してスピーディーに展開しました。これにより「いきなり終わったように見えた」「話の掘り下げが少ない」と感じた人が、「打ち切りだったんだな」と誤認してしまうケースが多かったのではないでしょうか。

実際には、最終話までにしっかりと伏線を回収し、マッシュの戦いと成長を描ききっているため、内容面からも「唐突な打ち切り」とは言いづらい構成になっています。

2-2. 編集部の判断?作者の意図?どこまでが計画的完結か

『マッシュル』の完結にあたり、多くのファンが気になったのが「これは編集部の方針?それとも作者が望んだ終わり方?」という点です。この問いに対しては、連載全体の流れや展開から**「計画的な完結だった」と判断する根拠**がいくつもあります。

まず、物語の終盤に向かって主人公マッシュ・バーンデッドの目的である「神覚者」になるという目標が着実に描かれていきました。そしてラスボスのイノセント・ゼロとの決戦に向けて、仲間たちとの連携、過去の因縁、世界観の根幹といった要素が段階的に明かされ、終盤で一気に収束していきます。このような丁寧な構成は、いきなり終わらせられた“打ち切り漫画”には見られない特徴です。

また、最終話ではマッシュが神覚者の称号を辞退し、「シュークリーム職人として生きる」という意外ながらも納得感のある結末が描かれました。これは、単にバトルを終わらせただけでなく、「自分らしく生きる」というテーマを伝える結末であり、作者自身のメッセージ性が込められた内容です。

さらに、ジャンプ編集部の方針としても、**人気が下火になる前に“完結させて価値を残す”**という戦略が近年見られるようになってきました。『鬼滅の刃』や『チェンソーマン(第1部)』のように、一定のタイミングで物語を締めることで、作品ブランドを保つという考え方です。

こうした流れをふまえると、『マッシュル』の完結は編集部の介入ではなく、作者・甲本一が最初から構想していたラストに向けて計画的に描き切った結果だと考えるのが自然です。

2-3. アニメ化・メディア展開との関係性は?

『マッシュル』の連載完結と同時期に、メディアミックスの展開が本格化した点も「なぜ今終わるの?」という疑問を呼んだポイントです。特に、アニメ第1期が2023年4月から放送開始され、その3カ月後に原作が完結というタイミングは、多くのファンに強い印象を与えました。

「人気が出てこれから盛り上がるところなのに完結?」という意見が出たのも無理はありません。しかし実際には、アニメ化は作品の終盤にあわせて始動しており、すでに原作ではクライマックスが進行していた段階でした。

このタイミングは、ジャンプがメディア展開と連動して作品の価値を最大化する流れに沿ったものとも言えます。『マッシュル』のアニメ化は、原作を知らない層へのアプローチとなり、結果的にコミックスの売上やグッズ展開にも好影響を与えました。

また、2024年1月からはアニメ第2期も放送され、完結した原作の人気をさらに引き上げています。このように、メディア展開は原作の“最後を盛り上げるための戦略”であり、「打ち切り」や「不人気」の結果ではありません。

むしろ、完結と同時にメディア露出を増やすことで作品ブランドを強化し、終了後も長く愛されるコンテンツに育てる狙いがあったと見るべきでしょう。こうした背景を知ると、『マッシュル』の完結はネガティブなものではなく、しっかりとした計画と展開の中で迎えた自然なゴールだったことが分かります。

3. 「パクリ疑惑」の実態と根拠を分解してみる

3-1. ハリーポッターとの“魔法学園”比較

『マッシュル-MASHLE-』が「パクリでは?」と話題になった際、最も多く挙げられるのが『ハリー・ポッター』との類似点です。特に、「魔法学校に通う少年が主人公」「杖を使った魔法」「寮分け制度」「学園内の試験や競技」といった要素がそっくりで、初見の読者からは“明らかにインスパイアされている”と感じられてしまう構成になっています。

例えば、マッシュが通うイーストン魔法学校では、学生たちが魔法を学び、バトルや試験で成績を競いますが、この設定はホグワーツ魔法魔術学校と非常に近い印象を受けます。さらに、マッシュの制服デザインや寮の存在も、イギリスの伝統的な学園モチーフであるホグワーツの世界観を彷彿とさせます。

また、「ドゥエロ」という空中を飛ぶスポーツも、『ハリー・ポッター』の「クィディッチ」に類似した描写があり、空中戦やスピード感を伴ったルールのある試合という点で似ています。

とはいえ、『マッシュル』では魔法を一切使えない主人公が“筋力だけ”で魔法世界に立ち向かうという、全く異なるアプローチが取られています。この“魔法学園の枠にいながら常識を破壊する”構造は、『ハリー・ポッター』へのオマージュであると同時に、差別化のポイントとも言えるでしょう。

つまり、舞台設定においては共通点が多く見られる一方で、物語の方向性や主人公の立ち位置は全く違うものであり、“似ている=パクリ”と断定するには早計だといえます。むしろ、親しみやすい世界観を借りつつ、独自のキャラと展開で差別化を図っている点に注目すべきです。

3-2. ワンパンマンとの“最強主人公”構造の類似

『マッシュル』と『ワンパンマン』の間に見られる類似性は、どちらの作品も「主人公が圧倒的なフィジカルで全てを解決する」という構造にあります。サイタマがワンパンでどんな敵も倒すように、マッシュ・バーンデッドもまた、筋肉ひとつで魔法を打ち破り、周囲を驚愕させ続けるスタイルを貫いています。

この「最強すぎて逆に緊張感がない」「勝敗が分かっている」という点が、両作に共通する魅力である一方、「似すぎているのでは?」と感じさせる原因にもなっています。たとえば、マッシュが魔法の攻撃を筋力で受け止めたり、逆に物理的な力で魔法使いを吹き飛ばしたりする場面は、サイタマの戦闘と非常に重なります。

また、両者に共通しているのは、**“感情をあまり表に出さず、マイペースで無双する”**というキャラクター性です。マッシュもサイタマも、戦いに熱くなるタイプではなく、どこか脱力系で淡々と敵を処理していくタイプの主人公であるため、読者から見るとキャラクター像も似通っていると感じられます。

ただし、重要なのは物語の目的と世界観です。『ワンパンマン』が“ヒーローの階級社会”を舞台に、ヒーローとは何かを問う作品であるのに対し、『マッシュル』は“魔法至上主義の社会”を舞台に、差別や偏見に立ち向かうストーリーになっています。また、マッシュには「神覚者になる」という目標が明確にあり、成長型の物語としての側面も持ち合わせています。

つまり、バトルスタイルやキャラ設定に似た部分はあっても、それぞれが目指すテーマや描く社会の構造が違うため、単なる模倣ではなく“共通のフォーマットに別の意図を重ねた作品”と捉えるのが自然です。

3-3. ハガレンの“対価の扉”と禁忌の演出

『マッシュル』の終盤に登場する「対価の扉」という概念は、一部読者の間で「鋼の錬金術師(ハガレン)の“真理の扉”にそっくりでは?」と話題になりました。これは、物語のクライマックスにおいて重要なファンタジー演出として登場し、キャラクターの能力や運命を大きく左右する存在です。

『鋼の錬金術師』では、錬金術の禁忌を犯した者が「真理の扉」と対面し、その代償として肉体の一部や知識を奪われるシーンが象徴的に描かれました。それと同様に、『マッシュル』の「対価の扉」も、力を得る代わりに何かを犠牲にするという構造を持っており、その演出が非常に近いと感じられるのは無理もありません。

とくに、敵キャラであるイノセント・ゼロが「永遠の命」や「完全な力」を求めてこの扉を使おうとする描写は、ハガレンにおける“人智を超えた禁忌への欲望”と重なります。また、扉のビジュアルや神秘性を強調する演出も共通点として挙げられています。

ただし、『マッシュル』ではこの扉が持つ意味合いや物語全体への影響は、ハガレンとは異なる文脈で描かれています。マッシュ自身がこの力を“使わない”ことを選択し、「神覚者になるよりも、普通の幸せを選ぶ」という決断を下す点などは、むしろ“拒否の物語”としての意味を持っており、ハガレンのような“等価交換の哲学”とは別軸にあります。

つまり、演出や設定において似ている部分は確かにあるものの、その目的や使われ方、キャラクターの選択肢が異なるため、表面的な要素を越えた独自性が見えてくるはずです。オマージュであっても、それをどう展開し、どんな結論に持っていくかによって、作品の価値は大きく変わってくるのです。

3-4. パロディ・オマージュと「創作上のグレーゾーン」

『マッシュル-MASHLE-』を語るうえで欠かせないのが、「パロディやオマージュが多すぎるのでは?」という議論です。読者の中には、「これはもうパクリでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、創作における“パロディ”と“オマージュ”は非常に微妙なバランスの上に成り立っており、まさに“創作上のグレーゾーン”とも言える領域です。

たとえば、『マッシュル』の学園設定は『ハリー・ポッター』、最強キャラ構造は『ワンパンマン』、終盤の扉の演出は『鋼の錬金術師』といったように、具体的な他作品を思い出させる描写が随所に登場します。しかしそれらが“丸パクリ”かというと、そうではありません。物語の本質や展開、キャラクターの行動指針はしっかりと独自のものであり、他作品をそのままコピーしたような印象は受けにくい構成になっています。

むしろ、それぞれの要素は“読者が馴染みやすい”という狙いのもと、あえて取り入れられた可能性もあります。たとえば、読者の多くが知る『ハリーポッター』風の学園や、『ワンパンマン』的な最強キャラ構造をベースにしつつ、そこに「魔法が使えないマッチョ主人公」というギャップを加えることで、既視感と新鮮さのバランスをとっているのです。

このような“他作品に似ている部分がある”という状況は、現代のエンタメ作品では少なくありません。創作は常に過去の作品やジャンルの積み重ねの上に成り立っているため、完全な独創性を保つことはむしろ難しいものです。そのため、どこまでが「リスペクト」で、どこからが「盗用」とされるのか、その線引きは非常に曖昧です。

『マッシュル』はそのグレーゾーンに巧みに立ち、パロディ的なネタで笑いを取りつつ、核心ではしっかりと自分の物語を展開しています。その点を踏まえると、「似ている」こと自体が即「パクリ」とは言えないことが理解できるのではないでしょうか。

3-5. 参考作品として明言されていない作品との“暗黙の影響”

『マッシュル』には、『ハリーポッター』や『ワンパンマン』のように明らかに似ていると指摘されやすい作品のほかに、「明言はされていないけれど、なんとなく影響を受けているのでは?」と感じさせる描写もいくつか存在します。これが、いわゆる“暗黙の影響”です。

たとえば、バトル描写に関しては『NARUTO』や『BLEACH』のようなジャンプ王道バトル漫画に見られる“能力バトルの駆け引き”や、“キャラ同士の因縁”といった展開が散見されます。また、マッシュの仲間たちがそれぞれ特殊な魔法を持って戦う様子は、『僕のヒーローアカデミア』や『呪術廻戦』にも近い要素を感じさせるところです。

ただし、これらの影響は“直接的な模倣”ではなく、“ジャンプ作品全体に漂う空気”を取り込んだ結果とも考えられます。ジャンプ作品を読んで育った作家であれば、自然とその文法やテンポ感が身についているため、無意識に“似たような雰囲気”が作品に滲み出ることはよくあることです。

また、ギャグのテンポや演出については、『銀魂』や『ボボボーボ・ボーボボ』のような過去のギャグ漫画に影響を受けているとも取れます。シュールなボケ、ツッコミ不在の空気感、一瞬の間でオチをつける構成などは、まさにこれらの作品を彷彿とさせる演出です。

これらは、あくまで“参考作品として明言されていない”ものであるため、作者本人が意図して取り入れたかどうかは不明です。しかし読者が過去の名作と比較しながら読むことで、『マッシュル』が“どの文脈の中に位置する作品か”を把握する手がかりにもなります。

つまり、完全なオリジナル性だけで勝負しているわけではなく、過去作品の影響を適度に受け取りながらも、それを自分なりにアレンジして表現しているという姿勢が、『マッシュル』という作品の立ち位置を象徴しているのではないでしょうか。これが、結果的に読者から「どこかで見たことあるけど、なんか新しい」と感じさせる魅力にもつながっているのだと思います。

4. 読者層ごとに異なる「つまらない」と感じる理由

4-1. ギャグ中心→バトル中心の変化が読者を分断?

『マッシュル-MASHLE-』は連載当初、完全にギャグ寄りの作品としてスタートしました。魔法が使えない主人公・マッシュが筋力だけで全ての困難をねじ伏せるという設定は、異色ながらも強烈なインパクトがあり、「ジャンプらしくないけど面白い」と話題を集めました。シュークリームへの異常な執着や、魔法を物理で打ち破るというツッコミどころ満載の展開が、読者の笑いを誘っていたのです。

しかし、連載が進むにつれて物語のトーンは徐々にシリアスな方向へとシフトしていきます。とくに中盤以降では、神覚者候補たちとの本格的な戦いが始まり、戦闘描写や敵キャラの過去・動機に重きが置かれるようになりました。この変化により、「ギャグ漫画として楽しんでいた読者」と「バトル漫画を求める読者」とで評価が分かれ始めたのです。

例えば、ランス・クラウンやドット・バレットといった主要キャラたちが本格的な魔法バトルを繰り広げる展開では、ギャグ要素はかなり控えめになります。一方で、終盤のイノセント・ゼロ戦などは王道バトルのような緊迫感があり、「最初のノリが好きだった層にはちょっと重たい」と感じられた可能性もあります。

このように、作品のジャンルがギャグからバトルへと転換していく過程で、初期の軽さを支持していた読者が離れていき、一方で後半のストーリー性を評価する新たな層が加わるという“読者の入れ替え”が起きたと言えるでしょう。結果として、「マッシュルはひどい」「初期と別物」と感じる声が目立つようになった背景には、このジャンルトーンの変化が大きく関係しているのです。

4-2. 読者年齢層とネタの相性(中高生・大人での評価差)

『マッシュル』のギャグや世界観は、読者の年齢によって評価が大きく分かれる傾向があります。中高生にとっては、マッシュの筋肉無双やシュールなボケ、テンポの良い掛け合いが「わかりやすくて笑える」と好評だった一方で、大人の読者には「単調」「子ども向けすぎる」と感じられてしまう場面もあったようです。

たとえば、マッシュがシュークリームを食べて冷静さを取り戻すというギャグや、魔法を一切使わずに筋肉でドアを粉砕したり、空を飛んだりする展開は、明らかに“突っ込み待ち”の笑いです。このようなナンセンスギャグは、ジャンプ読者の中でも若い層には刺さりやすいものの、論理性や物語の整合性を重視する大人層からは「無理がある」「軽すぎる」と受け止められることも多かったようです。

また、キャラ同士の友情や努力といった要素も、やや記号的に描かれているため、大人読者からすると感動が浅く感じられることがあります。逆に、中高生層にはその“分かりやすさ”がちょうど良く、「テンポよく読める」「小難しくなくて面白い」と感じられていたのかもしれません。

このように、『マッシュル』は“誰にでもウケる作品”というよりは、年齢層によって好みが明確に分かれるタイプの漫画だったと言えるでしょう。そしてその評価差が、「つまらない」「ひどい」といった批判的な声につながっている側面もあります。

4-3. シリアスとギャグのバランス崩壊?と感じた読者層の声

『マッシュル』はギャグとシリアスの絶妙なバランスが魅力でもありましたが、そのバランスが崩れたと感じた読者も一定数存在します。特に中盤以降、物語が“魔法界の闇”や“神覚者制度の理不尽さ”といった社会的テーマに踏み込むようになってからは、以前のような気楽な笑いが減っていきました。

たとえば、終盤で描かれるイノセント・ゼロとマッシュの因縁や、仲間との絆、犠牲を伴う決断などは、非常にシリアスな展開です。しかしその中でも、マッシュのシュールなボケが突然挿入されることがあり、「笑うべきか、感動するべきか分からない」「緊張感が削がれた」といった声も見られました。

また、バトルが激化していく過程で、ギャグの挿入タイミングが読者の感情の流れとズレてしまった場面もあります。シリアスな場面で急に挿入される軽い一言や無表情のボケは、初期なら面白かったものの、物語の重みが増した後半では「場違い」と受け取られることも増えたのです。

その一方で、マッシュの“どんな状況でもブレないギャグキャラ性”を貫いた点に肯定的な意見もあります。終始ふざけているように見えて、根底には「差別への反抗」や「人としての尊厳を守る強さ」が込められており、笑いとメッセージを両立させたスタイルとも取れるからです。

つまり、「ギャグとシリアスのバランスが崩れた」と感じるか、「そのギャップが面白い」と感じるかは、読者の感性や期待値によって大きく変わるものです。作品としての方向性はぶれていなかったものの、読者層の感情との“ズレ”が、「面白くない」「ちぐはぐ」といった評価につながった要因のひとつと言えるでしょう。

5. 最終回の構成と評価:なぜ「雑」とも「感動」とも言われたのか?

5-1. イノセント・ゼロ戦のクライマックスと演出評価

『マッシュル-MASHLE-』の物語は、ラスボス・イノセント・ゼロとの対決によって最高潮を迎えます。このキャラクターはマッシュの“生みの親”であり、物語の根幹を成す存在。彼の目的は、息子であるマッシュの肉体を奪って「永遠の命」を手に入れるというもので、倫理を超えた執着と狂気を抱えた圧倒的な存在感がありました。

戦いの舞台は、魔法世界の最奥。ゼロは自身の魔法を駆使して複数の肉体を操作し、次々と形態を変えながらマッシュを追い詰めていきます。演出面では、連続する変身バトル、超常的な魔法描写、世界を巻き込む規模の攻撃など、“ラスボスにふさわしい迫力”が意識されていたことが分かります。

一方で読者の評価は分かれました。「演出は派手だけど、これまでと戦い方が変わらない」「最終決戦の割に、戦闘の流れがシンプルすぎる」という声も見られました。マッシュは相変わらず筋肉で全てを解決してしまうため、ゼロの策略や変身の工夫が“無意味に思える”という意見もあるのです。

しかしながら、マッシュが最終的に「強さとは何か」「生きる意味とは何か」といった問いに向き合い、自分自身の生き方を選び抜く姿には、確かな成長と締めくくりの意図が込められていました。アクション面で物足りなさを感じた読者もいる一方で、キャラクターの物語としては完成度の高い対決だったと言えるでしょう。

5-2. 神覚者辞退と“シュークリーム”の象徴性

最終話において、マッシュは国家最上位の魔法使いである「神覚者」に正式に選ばれます。これは物語の初期から彼が目指していたゴールのひとつであり、シリアスな成長譚としては完璧なエンディング……のはずでした。しかし、マッシュはこれをあっさりと辞退してしまうのです。

その代わりに彼が選んだのは、“シュークリーム職人としての平穏な生活”。この選択に、読者は驚きながらも「らしい終わり方」と納得した人も多いはずです。序盤からマッシュが執着し続けていたシュークリームは、ギャグの道具であると同時に、**“自分らしさ”や“幸せの象徴”**として一貫して描かれてきました。

「人より劣っている」「魔法が使えない」という社会の偏見に晒されながらも、マッシュは常に“自分らしくいること”を貫いてきました。そしてその象徴が、何よりもシュークリームだったのです。魔法社会の頂点に立つよりも、好きなものを大切にし、家族や仲間と穏やかに過ごす人生を選んだ彼の姿は、非常にメッセージ性の強いラストといえるでしょう。

このラストは、読者に「本当の幸せとは何か」「成功とは何か」という問いを投げかけてきます。ただ強くなって頂点を目指すだけでなく、“個の幸福”を大切にする姿勢を貫いた結末に、多くの読者が静かに感動を覚えたはずです。

5-3. 論点:消化不良か?きれいなまとめか?

『マッシュル』の最終回に対する読者の評価は大きく二分されています。一方では「きれいにまとまっていた」「必要なことは全部描かれていた」という肯定的な意見がある反面、「伏線が回収しきれていない」「もっとキャラクターのその後を見たかった」といった**“消化不良感”**を訴える声もありました。

たとえば、物語を通して登場したサブキャラクターたち、特にランスやドットといった仲間のエピソードや、彼らの将来に関してはあまり語られず、やや置き去りにされた印象があります。また、ゼロとの対決に関しても「最強の敵にしてはあっさり負けたのでは?」という意見があり、バトル面での盛り上がりをもっと求める読者も少なくなかったようです。

一方で、マッシュの物語としては「筋肉で魔法世界を変える」「自分らしく生きる」という主軸をぶらさずに貫いた点が評価されています。ジャンプ作品にありがちな“引き延ばしエンド”ではなく、162話という区切りでテンポよく締めた判断は、むしろ潔い終わり方として好感を持たれている部分もあります。

つまり、“必要な部分だけを描いて潔く終えた”と見るか、“もっと深掘りしてほしかった”と見るかは、読者の読み方次第です。構成としてはしっかりと設計されており、「急な打ち切り」ではなく、計画的に着地したと読み取れるため、「マッシュルの終わり方」は決して粗末ではなく、意図を持って作られたエンディングだったといえるでしょう。

6. 「アニメ化」は“ひどい”評価を逆転できたのか

6-1. 第1期の評価とネット上の反応

『マッシュル-MASHLE-』のアニメ第1期は、2023年4月から放送され、原作ファン・新規視聴者を問わず注目を集めました。ジャンプの人気作という期待感に加え、「魔法×筋肉」という異色のコンセプトがアニメでどう表現されるのか、事前から関心が高まっていた作品です。

放送後の反応としては、「原作の雰囲気をうまく再現している」「ギャグとアクションのテンポが良い」といったポジティブな意見が目立ちました。とくにSNS上では、マッシュの無表情で淡々と敵を倒す描写に対するリアクションが多く、「笑っていいのか真顔で見るべきか分からない」と話題になったこともあります。

その一方で、「原作よりも演出が控えめ」「1話あたりの密度が薄い」といった意見もあり、万人に絶賛されたというよりは、原作を知っている人ほど評価が高かった印象です。ただし、アニメ第1期が放送されたことで、『マッシュル』の認知度が一気に広がり、放送終了後には第2期の制作決定が早々に発表されました。これは、視聴者からの一定の支持と、商業的成功の裏付けともいえるでしょう。

また、海外でも一定の反響があり、英語圏のアニメフォーラムでは「サイタマ+ハリポタ=マッシュル?」といったコメントが見られるなど、そのユニークな世界観がグローバルに受け入れられていたことが分かります。

6-2. 声優・作画・演出の注目ポイント

アニメ版『マッシュル』が一定の支持を集めた要因のひとつに、キャスティングと演出のバランスの良さがあります。主人公マッシュ・バーンデッドの声を務めたのは小林千晃さんで、彼の低めで落ち着いたトーンは、マッシュの無表情かつ無感情なキャラ性にピッタリとハマりました。ボケと真顔のギャップが映える演技で、原作の持つ独特の空気感を忠実に再現していた点が評価されています。

さらに、ドット・バレット(CV:川島零士)やランス・クラウン(CV:石川界人)といった主要キャラたちの配役も安定感があり、コメディとシリアスの切り替えがスムーズに伝わってくる構成になっていました。

作画については、スタジオA-1 Picturesが制作を担当。日常パートとバトルパートで描き分ける力の入れ方が際立っており、特にバトルシーンではエフェクトやスピード感がしっかり演出されていました。筋肉が爆発するような演出、壁を破壊する一撃の重量感など、“物理で魔法に勝つ”という設定が映像として説得力を持って描かれた点が好印象でした。

演出面では、ギャグパートの“間”の取り方も見どころです。セリフや動作のテンポ感が絶妙で、読者の頭の中にあった“間”がそのまま表現されていたように感じられたという声も多く見られました。特にマッシュが真顔でシュークリームに向き合うシーンや、あえて無音でギャグを演出するカットなど、アニメならではの工夫が見られました。

6-3. アニメ2期で強調された“原作より良かった点”

アニメ第2期は2024年1月より放送され、物語はいよいよクライマックスへと向かっていきます。この第2期では、原作以上に際立った点がいくつかあり、視聴者の中でも「アニメの方が分かりやすい」「テンポが良くなった」といった評価が増えてきました。

とくに良かった点として挙げられるのは、シリアスパートでの演出強化です。第1期ではギャグ中心の印象が強かったですが、第2期では神覚者候補たちのバトルや、イノセント・ゼロにまつわる謎の描写が増え、映像の重厚感もアップしました。BGMや演出の引き締めによって、原作ではやや淡白に感じた部分が、アニメではよりドラマチックに見えるようになっています。

また、キャラクターの掘り下げが映像化によって補完された点も見逃せません。たとえば、ランスの妹への想いや、ドットの劣等感など、原作ではサラッと流された感情表現が、声優の演技と表情の作画によってより深く伝わるようになりました。

テンポ面でも、バトルの構成やセリフの間が調整されており、原作では早すぎると感じた展開が、アニメでは納得のいくスピード感で進むようになっています。これにより、「アニメで初めて内容がちゃんと入ってきた」という声も見られるようになりました。

つまり第2期では、原作の魅力をより引き出す方向に演出が工夫されており、“補完としてのアニメ”という価値が明確に発揮されている点が、高く評価されている理由のひとつです。アニメ化によって『マッシュル』という作品がもう一段階“完成度の高いエンタメ”へと昇華されたと感じている視聴者も少なくありません。

7. 海外から見た「マッシュル」評価と文化差

7-1. 英語圏レビューサイトでの評価動向

『マッシュル-MASHLE-』は、日本国内だけでなく海外、特に英語圏のアニメコミュニティでも一定の注目を集めています。レビューサイト「MyAnimeList(MAL)」や「Anime-Planet」では、アニメ第1期のスコアが7点台後半から8点前後と比較的高評価をキープしており、ライト層にも受け入れられていることがうかがえます。

レビューの内容を見ていくと、「ユニークなコンセプト」「シンプルで分かりやすいストーリー」といった肯定的な意見が多く、特に“魔法なのに筋肉で解決”という意外性が大きな魅力として受け止められているようです。また、「One Punch Man meets Harry Potter(ワンパンマンとハリーポッターの融合)」というようなコメントも散見され、英語圏の視聴者も本作の“パロディ的要素”を理解したうえで楽しんでいる様子が伝わってきます。

一方で、「キャラクターの掘り下げが浅い」「ギャグのテンポが不安定」といった批判も一定数あり、特にシリアス展開に差しかかった後半では、「もっと深いドラマが欲しい」といったコメントが見受けられます。つまり、海外の視聴者も国内と同じく、ギャグとバトルのバランス、物語の厚みに対しては賛否が分かれている印象です。

とはいえ、「深く考えずに楽しめる」「疲れたときに見るのにちょうどいい」という声が多く、エンタメ作品としての需要は高いようです。今後、さらにアニメ化が進み、シリーズとしての厚みが出れば、より高評価を獲得するポテンシャルも十分にあると言えるでしょう。

7-2. 欧米のファンが好む“ギャグ”とそのズレ

『マッシュル』のギャグは、国内外で好みが分かれる大きなポイントです。日本では、無表情なキャラクターが理不尽な展開を筋肉で乗り切る「シュール系ギャグ」として評価されていますが、欧米の視聴者にはこの笑いの感覚が少々伝わりにくいという側面もあります。

たとえば、主人公マッシュが真顔でシュークリームに執着したり、空気を読まずに突拍子もない行動を取る場面は、日本のギャグ文脈では“わかる人にはツボにハマる”笑いですが、欧米では「どうリアクションしていいのかわからない」と戸惑う声も見られます。

実際、海外の掲示板やレビューサイトには「the jokes feel too Japanese(ジョークが日本的すぎる)」「deadpan humor is hard to read(無表情なギャグは反応に困る)」といったコメントがあり、文化的な笑いの受け取り方の違いが顕著に出ていると感じられます。

その一方で、マッシュが“無双キャラ”として敵を圧倒する姿には、欧米のファンもかなり好意的です。「彼は一種のスーパーヒーローだ」「サイタマみたいだけど違う」といった反応が多く、笑いのニュアンスは異なるものの、“強さのカタルシス”は世界共通で伝わっているようです。

このギャグとバトルのギャップを“斬新”と感じるか、“ちぐはぐ”と感じるかは文化や個人の嗜好に左右されるものですが、少なくとも『マッシュル』は、欧米ファンの間でも「変わってるけどクセになる」という独自の地位を築きつつある作品といえるでしょう。

7-3. 世界的に評価される「筋肉×魔法」構造の魅力

『マッシュル』の最大の特徴は、なんといっても「筋肉で魔法をねじ伏せる」という前代未聞のコンセプトです。この設定は、世界中の視聴者にとっても非常に分かりやすく、かつインパクトが強いため、多くの国でポジティブに受け入れられています。

実際、魔法というジャンルはファンタジー作品の定番であり、グローバルに親しまれているテーマです。しかし、そこに“魔法が一切使えない主人公が物理でごり押す”という意外性を加えることで、お決まりのファンタジー設定へのパロディ的アプローチとなり、視聴者に新鮮な驚きを与えました。

特に、筋肉文化がポジティブに評価されやすい欧米では、マッシュの肉体派スタイルが「シンプルにかっこいい」「強さに説得力がある」と好評を得ています。鍛え抜かれた身体で魔法使いに勝利するという展開は、「知恵や才能よりも努力と鍛錬で勝つ」ことを象徴しており、自己鍛錬を重んじる文化圏では“理想的なヒーロー像”として受け止められているようです。

また、欧米でも人気のある“異能力バトル系”とは一線を画し、「肉体そのものが武器であり魔法」という構造が、ジャンルの枠を超えた面白さとして支持されているのも特徴的です。

このように、『マッシュル』の「筋肉×魔法」構造は、国や文化を超えて多くの人に伝わる“普遍的なエンタメ性”を備えていると言えるでしょう。それこそが、世界的な人気を支える大きな要因のひとつになっています。

8. 「マッシュル」が残した功罪:打ち切り議論の象徴か?新しい型か?

8-1. ジャンプ作品における“王道からの逸脱”としての価値

『マッシュル-MASHLE-』は、週刊少年ジャンプにおける“王道バトル漫画”とは異なる切り口で登場し、独自の存在感を放った作品です。ジャンプの基本路線といえば、「友情・努力・勝利」を軸に、成長型の少年主人公が仲間と共に強敵を乗り越えるというスタイル。しかし『マッシュル』は、主人公マッシュ・バーンデッドが最初から圧倒的な肉体を持ち、魔法が支配する世界で唯一“筋肉”で立ち向かうという、異色中の異色です。

魔法バトルの世界で、魔法を使わず物理だけで全てをねじ伏せるという構造は、それ自体がパロディであり風刺でもあり、既存ジャンルへの挑戦とも受け取れます。ジャンプ誌上でもこうした「王道からの逸脱」は一定のリスクを伴うため、多くは短命に終わりがちですが、『マッシュル』は連載3年・全162話という長期掲載を果たし、アニメ化も実現しました。

これは、ジャンプ編集部が“型破り”な作品にも価値を見出す姿勢を示した好例ともいえます。また、最終的にはシリアスな展開や王道バトルも盛り込みつつ、ギャグと筋肉という原点を失わずに描き切った点も高く評価されています。

つまり、『マッシュル』は「異端」ではなく「新しい王道の可能性」を示した作品であり、これまでのジャンプフォーマットに風穴を開けた存在だったといえるのではないでしょうか。

8-2. 「マッシュル型」作品が今後に与える影響とは

『マッシュル』のヒットがもたらした最大の影響は、**「ギャグ×バトル×異能力」**という一見かみ合わないジャンルを高次元で融合させた成功例として、後続作品への道を拓いたことです。特に、「強すぎる主人公」「世界観の理不尽さをギャグで切り返す構成」は、今後の漫画やアニメにおいてひとつのテンプレートになる可能性があります。

これまでジャンプにおいては、“最強キャラ”は成長の果てにあるもので、初めから無双する主人公は受け入れられにくい傾向がありました。ですが、マッシュのように「最初から最後まで強い」タイプの主人公が人気を博したことで、「成長曲線ではない魅力の見せ方」も成立することが証明されたわけです。

また、読者がすでに数多の王道バトル展開に慣れてしまっている今だからこそ、あえて「バトルを茶化す」「真面目な場面でボケる」といったメタ的な演出は、新たな娯楽体験として機能します。こうした演出は『マッシュル』以前にも存在しましたが、それを長編連載で成立させ、アニメ化までつなげた成功例は貴重です。

このことから、今後は“シリアスとギャグの両立”を試みる新作や、“筋肉”など一見シュールなテーマを主軸にした作品が増えていく可能性もあるでしょう。『マッシュル』は、一種のプロトタイプとしてジャンプ内外に「異色ヒット作」のフォーマットを提示した存在だと捉えられます。

8-3. コミックス・アニメ・二次創作市場での存在感

『マッシュル』は、連載時点から単行本の売上が安定しており、全18巻で累計発行部数500万部以上を記録しました。爆発的ヒットとまでは言わないまでも、アニメ化・グッズ展開を含めたメディアミックスで確実に成果を上げている点から、「商業的に成功した中堅上位タイトル」と位置づけられています。

アニメに関しても、2023年に第1期が放送され、2024年には第2期がスタート。特にアニメ第2期では、原作ではサラリと流されていた感情の細部が丁寧に描かれ、視聴者からの評価が向上しました。これにより、原作ファンだけでなくアニメ視聴から入った層にも人気が広がり、キャラクターグッズやコラボ商品が各所で展開されるなど、“アニメ起点での市場拡大”にも成功しています。

また、SNSを中心とした二次創作の世界でも『マッシュル』は一定の存在感を放っており、特にマッシュとランス、ドットといったキャラ同士のやりとりを描いたファンアートやパロディ漫画が多数投稿されています。筋肉×魔法というコンセプトのキャッチーさは、クリエイターたちにとっても“いじりがい”があり、キャラ性がシンプルでわかりやすいため、二次創作の題材として扱いやすい点もポイントです。

つまり、『マッシュル』はただの原作完結作品ではなく、**原作・アニメ・ファンコンテンツが三位一体となって活性化している「生きたIP(知的財産)」**であることがわかります。今後もグッズ展開やイベント、ゲームコラボなどを通して、さらに存在感を高めていくことが期待される作品と言えるでしょう。

9. まとめ:「マッシュル=ひどい・パクリ・打ち切り」とは言い切れない理由

9-1. 誤解・期待・ジャンプ文化の中で揺れる作品評価

『マッシュル-MASHLE-』の評価がここまで揺れ動いた背景には、作品そのものの内容だけでなく、週刊少年ジャンプという媒体の文化や読者の期待値が大きく関係しています。ジャンプ作品には、「王道のバトル展開」「熱い友情」「キャラクターの成長」といった“型”が根強くあり、読者もそれに沿った展開を自然と期待する傾向があります。

そうした中で、『マッシュル』はあえてその王道を外すような作りになっており、最初から最後まで“筋肉で魔法に抗う”という異端の構造を貫きました。特に、主人公がほとんど成長らしい成長をせずに最強であり続けること、ギャグとバトルが同居していてトーンが一定でないことなどが、「ジャンプ的ではない」と感じられ、賛否を呼ぶ原因となったようです。

また、162話で完結というテンポの良さも、ジャンプに慣れた読者からすると「打ち切りっぽい」「話が駆け足」と誤解を受けやすい要素でした。実際にはアニメ化やグッズ展開などを経て人気を保ったまま計画的に完結しており、“唐突な終わり”ではないのですが、読者側の期待と現実のズレが評価の割れに繋がっていることは否めません。

つまり、『マッシュル』はコンテンツの質そのものよりも、読者の“思い込み”や“ジャンプ作品ならこうあるべき”という固定観念とぶつかって評価が揺れた作品だと言えるでしょう。

9-2. ネガティブ検索ワードが示す“関心の高さ”

「マッシュル ひどい」「マッシュル 打ち切り」「マッシュル パクリ」といったネガティブなキーワードで検索されることが多い作品ではありますが、これは単純に“悪い作品だから”という意味ではありません。むしろ、こうした言葉が検索される背景には、作品に対する強い関心や議論の熱量があると考えられます。

特に、『マッシュル』のようにギャグとシリアス、異能と筋肉といったユニークな要素を持つ作品は、賛否が大きく分かれやすく、それがネット上での検索や議論を活発化させる要因となります。実際、「ひどい」と検索する人の多くは“本当にそうなのか?”と確かめたい気持ちで調べており、そこには「気になって仕方がない作品」という側面もあるのです。

また、作品が完結したタイミングやアニメ化が発表された直後など、話題性のある時期には検索数が急増しています。これは、作品が一定の注目度を保ち続けている証拠であり、ある意味で“炎上しないよりマシ”という状態とも言えるかもしれません。

つまり、「ネガティブワードで検索されているからダメな作品」なのではなく、むしろ「多くの人が気にしているからこそ、否定的なキーワードでも調べられている」という事実に注目するべきです。関心がない作品はそもそも検索もされません。『マッシュル』がここまで多くの言葉で検索されているということは、それだけ人々の心を動かしている証明でもあるのです。

9-3. あなたはどう評価する?“アンチ”と“ファン”の交差点

『マッシュル』という作品が持つ最大の特徴は、「好きな人はとことん好き、でも合わない人は強く否定する」という評価の両極端さにあります。この現象は、ネット上でもたびたび見られ、「最高にバカで面白い!」「笑いのセンスが天才的!」という声と、「ギャグが寒い」「中身が薄い」といった否定的な意見が同時に存在しています。

こうした“アンチ”と“ファン”の意見が交差する状態こそが、『マッシュル』という作品のリアルな立ち位置を物語っています。一方通行の称賛よりも、賛否がはっきり分かれることで、その作品はより多くの人の記憶に残り、話題としての価値が高まります。

たとえば、マッシュが神覚者の地位を捨ててシュークリーム職人を目指すという結末に対しても、「ぶっ飛んでて最高」「らしい終わり方」と評価する人もいれば、「ふざけすぎてる」「感動が台無し」と感じる人もいます。このようなギャップが、SNSやレビューサイトでの活発な議論につながっているのです。

そして、その中間には「なんだかんだ好き」「文句はあるけど最後まで読んだ」という層も存在しており、これは**“記憶に残る作品”としての証拠**とも言えるでしょう。完璧に整った作品ではないかもしれませんが、誰かの心に「刺さった」からこそ、『マッシュル』はここまで語られ続けているのです。

最終的には、読者一人ひとりが「この作品に何を期待するか」「どんな点に価値を見出すか」で評価は変わります。アンチとファンの対立を超えて、ぜひ自分自身の目と感性で『マッシュル』をどう受け取るかを考えてみてはいかがでしょうか。

コメント