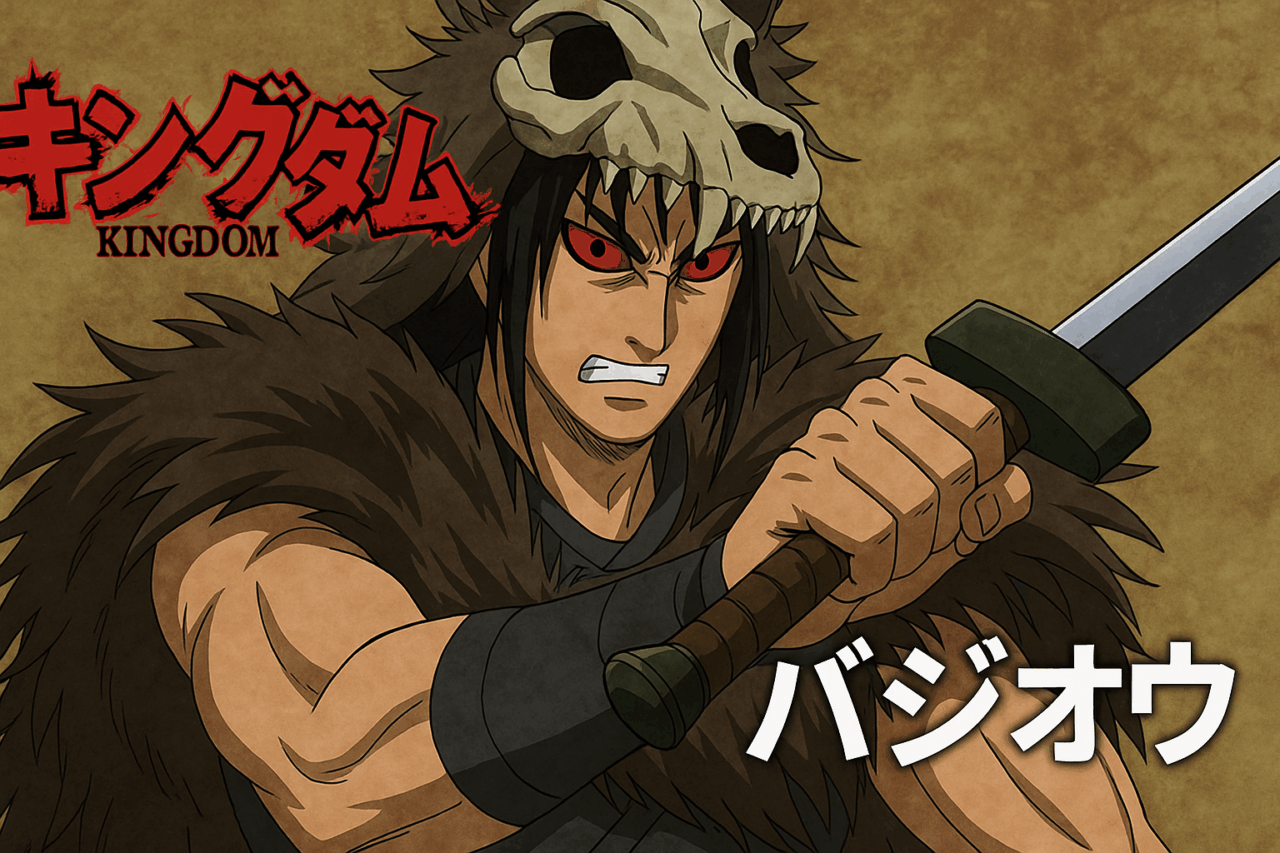

「バジオウって死んだの?」――『キングダム』ファンの間で話題となったこの疑問。その真相は、鄴攻略戦の壮絶なシーンに隠された演出と、仮面の下に見えた一瞬の素顔にありました。本記事では、死亡説の出どころから生存の可能性、素顔の描写とその意味、さらには彼の過去・信念・楊端和との絆、戦闘スタイルや史実との関係まで徹底解説。読み進めることで、バジオウというキャラクターの奥深さと、今後の展開に対する考察がわかります。

1. 「バジオウ 死亡」は本当か?読者が混乱する理由と真相

1-1. 鄴攻略戦での瀕死シーンと“死亡説”の出どころ

バジオウが「死亡したのでは?」と話題になったきっかけは、原作『キングダム』における鄴(ぎょう)攻略戦での壮絶な戦いにあります。特に注目すべきは、第52巻付近の描写です。

この戦いでは、山の民を率いる**楊端和(ようたんわ)が敵である犬戎族(けんじゅうぞく)**に包囲され、命の危機に晒されるという極限状態に陥ります。そのとき、バジオウは彼女を救うため、単身で敵の包囲に突入。怒涛の勢いで敵兵をなぎ倒し、命をかけて楊端和のもとへと駆けつけました。

この場面で、バジオウは重傷を負いながらも戦い続け、ついには敵に押し倒され、頭を踏みつけられるという凄惨な状況に。しかしこのとき、仮面が割れ、バジオウの左目の素顔が一瞬だけ露わになるという印象的なシーンが描かれています。

読者の間で「死亡したのでは?」という声が上がったのは、この直後に仲間のシュンメンが『バジオウが静かに息を引き取りました』と報告したセリフにあります。この発言が非常に静かで重く、場面全体が哀愁に包まれていたことから、バジオウの死を暗示しているようにも見え、多くの読者がショックを受けました。

しかし実際には、この段階で明確な死亡描写はありません。それどころか、このセリフが後に“ある演出”として機能していることが判明します。詳しくは次の見出しで解説していきます。

1-2. 「静かに息を引き取った」の真意とセリフの伏線

シュンメンが口にした「バジオウが静かに息を引き取った」という言葉は、読者の心に大きな衝撃を与えました。しかし、このセリフは後に「バジオウ死亡説」の誤解を生む巧妙なミスリードだったことが明らかになります。

実際には、このシーンの直後、バジオウは意識を取り戻して再び立ち上がるのです。つまり、「息を引き取った」という表現は、比喩的な意味、または一時的な気絶状態を表していた可能性が高いと考えられます。セリフの印象と実際の展開にギャップがあることで、物語に緊張感が生まれ、読者を引き込む効果的な演出となっています。

また、この場面はバジオウのキャラクター性、つまり「命を賭して楊端和を守る」という信念が強調された瞬間でもあります。実際、彼は仮面が割れた状態で「胸に誓ったのだ あの時、命にかえてもこの人を守ると」と語っており、このセリフが読者の記憶に深く残ります。

このように、バジオウの“死”を匂わせる描写は単なるフェイクではなく、彼の忠誠心と覚悟を際立たせるための物語上の伏線として非常に効果的に機能しているのです。

1-3. その後の登場はある?連載・アニメの最新情報から検証

「本当に死んだのか?」と気になる方が多いのも当然ですが、安心してください。バジオウはその後も原作に登場しており、死亡はしていません。

鄴攻略戦の後も、バジオウは楊端和の側近として再登場しており、戦場での存在感も健在です。また、秦軍の今後の大規模戦でも再び山の民が登場する可能性が高いため、バジオウのさらなる活躍が期待されています。

アニメ版では、鄴攻略戦のエピソードがまだすべて描かれていないため、今後放送される回であの仮面の割れるシーンや、重傷を負いながらも楊端和を守り抜く姿が視聴者の目に焼き付けられることでしょう。アニメ派の方は、原作では第52巻あたりを読んでおくと、先取りで楽しめます。

このように、バジオウの「その後」はしっかり描かれており、キャラクターとしての役割も引き続き重要です。つまり、あの一件は“死んだかもしれない”という演出であり、実際には生存が確認されています。

1-4. 「死んだことにしてる」演出の裏を考察する

では、なぜ原作はあの場面で「死んだかのような演出」をわざわざ入れたのでしょうか?これはストーリー上の演出意図が大きく関係しています。

まず一つ目の狙いは、読者に強い緊張感と衝撃を与えるためです。楊端和という重要キャラが命の危機に瀕し、それを支えるバジオウが犠牲になるという構図は、物語の中でも非常にドラマチックで感情を揺さぶるものです。

二つ目は、バジオウのキャラ性を最大限に引き立てるため。戦士としての強さだけでなく、楊端和への深い忠誠と、死をも恐れない覚悟が、あの演出で際立ちました。とくに、「命にかえても守る」というセリフと仮面が割れて素顔が見える瞬間が重なることで、視覚的・感情的インパクトが倍増しています。

三つ目に考えられるのは、今後の展開で再登場したときのカタルシス演出。一度「死んだ」と思わせてからの復活は、読者に大きな安心感や喜びを与え、バジオウの存在感をより強調できます。

このように、「死んだことにしてる」ように見せる演出は、物語の構成として極めて戦略的であり、感情面と物語展開の両方に効果を発揮する非常に計算された手法と言えるでしょう。

2. バジオウの素顔が明かされたシーンとその意味

2-1. 仮面が割れたのは何巻?シーンの詳細を解説

バジオウの素顔が一瞬だけ明かされるシーンは、原作『キングダム』の第52巻で描かれています。この場面は、秦軍が趙国の鄴(ぎょう)を攻略する大戦「鄴攻略戦」のクライマックスのひとつです。

物語では、山の民を率いる楊端和(ようたんわ)が、敵対勢力である犬戎族(けんじゅうぞく)に包囲され、絶体絶命の危機に陥ります。その状況を打開すべく、バジオウが自ら包囲網に突入して楊端和を救いに向かうのですが、彼は途中で重傷を負い、敵に押し倒されて頭を踏みつけられるという苛烈なシーンが描かれます。

このとき、バジオウがいつも身に着けている特徴的な仮面が破損し、ついに左目だけが見える状態に。長年ファンの間で「素顔が見たい」と言われ続けてきたバジオウの、その一端がついに明らかになる、非常にインパクトの強い場面です。

この「素顔のチラ見せ」は、物語の緊張感を一層高めると同時に、バジオウというキャラクターの内面により迫るための大きな演出でもあります。ただの戦闘描写ではなく、読者の心を動かす重要な感情シーンとなっているのが、この場面の特徴です。

2-2. 素顔から読み解く「戦士としての人間性」

仮面が割れたときに見えるバジオウの左目には、彼の“戦士としての人間性”が強く感じられます。傷だらけで血に濡れながらも、彼の目は鋭く、そして深い覚悟に満ちているように描かれています。

ここで注目すべきは、バジオウがこの極限状態の中でも恐怖に屈せず、楊端和を救うことだけを考えて行動しているという点です。彼は、ただの猛者ではなく、命を懸けて誓いを守る武人であることが、素顔の一瞬の描写によって読者に強く印象づけられます。

また、仮面という「顔を隠すもの」が壊れることによって、バジオウの「心の中にある感情」までもが漏れ出したように感じられる演出になっているのもポイントです。あの一瞬の目の描写には、「楊端和を守る」という強い信念、そしてそのために戦い続ける意志が読み取れます。

素顔が明かされるというのは、単に外見的な興味を満たすものではなく、キャラクターの深みを可視化するための重要な演出でもあったのです。

2-3. 読者の間で噂された「バジオウ=イケメン」説

バジオウの素顔が仮面の隙間から一瞬だけ見えたことで、ファンの間では「イケメンではないか?」という声が飛び交いました。特に注目されたのは、その鋭く整った左目です。力強さと知性をあわせ持つその目元は、どこか整っていて美しく、多くの読者がそのルックスに期待を抱くこととなりました。

実際、バジオウは山の民の中でも知性派のキャラクターとして描かれ、秦語を話す数少ない存在でもあります。そのギャップも相まって、「仮面の下にはきっと整った顔立ちが隠されているに違いない」と想像が膨らむのも無理はありません。

また、彼の強さや忠誠心、人間味のある過去などを知っているファンからすれば、バジオウの外見に対する期待も“かっこよさ”の一部として投影されている面もあるでしょう。

明確に「イケメン」と断定されているわけではありませんが、仮面の下に秘められたミステリアスさと、内面の格好良さが視覚的にもにじみ出ていると感じる読者が多いのは事実です。

2-4. なぜ普段は仮面を付けているのか?山の民の文化背景

バジオウが普段から仮面を着用しているのは、個人の趣味ではなく、山の民全体の文化に根ざしたものであるとされています。山の民は、各部族ごとに特有の仮面を持ち、それを身につけて戦に臨むという習慣があります。これは単なる防具というよりも、戦士としての象徴や誇り、あるいは身分や所属を示す役割を果たしていると考えられます。

作中でも、山の民の中で素顔を見せているのはごく一部で、王である楊端和だけが素顔をさらしています。このことからも、仮面は「顔を隠すため」ではなく、「戦士の一員である証」「王以外は顔を隠すべきという掟」に近いものである可能性が高いです。

また、バジオウ自身の過去を振り返ると、幼少期に一族を失い、獣のような生活を送っていた彼にとって、仮面は「人として再生した証」でもあるかもしれません。言い換えれば、彼が仮面をつけることで、戦士としての自分、そして楊端和の家族としての誓いを常に背負っているとも読み取れます。

このように、仮面は単なるファッションや戦闘スタイルではなく、バジオウの背景や文化、そして信念そのものを表している重要なアイテムなのです。

3. バジオウというキャラの深層心理に迫る

3-1. 過去に「人間性を失った」壮絶な経験

バジオウというキャラクターの根幹には、人間としての理性を失っていた過去が深く刻まれています。彼は元々、「バジ族」という一族の出身でしたが、幼少期に戦乱に巻き込まれ、一族は壊滅。その惨劇の中で、バジオウだけが生き残ったとされています。

一人生き延びた彼は、文明社会から隔絶された山中で、数年間にわたり獣のような生活を送ることになります。この時期、彼は言葉を失い、他人との関係性も失い、まさに「人間性を失った存在」と化していたのです。

生きるために彼が選んだのは、他の山の民を襲って彼らの内臓を食べるという極限のサバイバルでした。人間の社会性や倫理観などを完全に捨て去り、ただ本能と肉体の力だけで生きていたこの時期のバジオウは、もはや“人間”ではなく、“野獣”そのものであったといえるでしょう。

この壮絶な過去は、後のバジオウの戦闘スタイルや心理にも深く影響しています。極限状態で発揮される**“獣化”とも言える戦い方**は、まさにこの時期の記憶が呼び起こされている瞬間とも解釈できます。

3-2. 野生児から知性派戦士へと変化した理由

そんな“野生児”のような生活を送っていたバジオウが、現在のような知性と忠誠心を備えた戦士へと変わることができたのは、楊端和(ようたんわ)との運命的な出会いがあったからです。

ある日、バジオウは当時すでに頭角を現していた楊端和と対決することになります。この戦いで、彼は楊端和に一矢報いることすらできず、圧倒される形で敗北しました。敗北と同時に彼が初めて感じたものが、「恐怖」でした。

そのとき楊端和がかけた言葉は、バジオウの人生を変える決定打となります。彼女は武器を捨て、こう告げました——

「人に戻るのなら、これからお前を家族に迎える」。

この言葉は、言葉を失っていたバジオウの心に深く届きました。言語は通じていなかったかもしれませんが、楊端和の意思と優しさは確かに伝わったのです。その日から、バジオウは楊端和の一族に加わり、「人」としての心を取り戻していきます。

そして驚くべきことに、彼は山の民の中でも珍しく秦の言語を習得し、通訳ができるほどの知性を見せるようになります。過去の自分と向き合い、恐怖と孤独を乗り越え、ただの猛者ではない、理性と感情を併せ持つ“知性派の将軍”へと進化していったのです。

3-3. 「守るために戦う」という信念の原点とは

バジオウの最大の魅力は、単なる強さではなく、「守るために戦う」という明確な信念を持っているところです。そしてこの信念の原点もまた、楊端和との出会いにあります。

一族を失い、孤独と飢えの中で生きていたバジオウは、人とのつながりや愛情を一切知らずに育ちました。そんな彼が“家族”として迎えられたことで、初めて「守るべき存在」が生まれたのです。

特に彼が心の中で固く誓った言葉——

「胸に誓ったのだ あの時、命にかえてもこの人を守り抜くと」

——このセリフは、ただの誓いではなく、自分の過去と決別し、新たな生き方を貫く決意の証でもあります。

鄴攻略戦で彼が瀕死の状態になりながらも、仮面を砕かれ、血まみれで楊端和のもとに駆け寄った姿は、この信念がいかに強いものであるかを証明しています。バジオウにとって、戦う理由は“名誉”や“勝利”ではなく、ただ「守りたい人を守るため」——それだけなのです。

この強い信念こそが、バジオウの戦闘力を何倍にも引き上げ、彼を山の民の筆頭将軍たらしめている核心部分と言えるでしょう。

4. バジオウと楊端和の関係:家族以上の絆

4-1. 初対面時のバトルと「人に戻れ」の名シーン

バジオウと楊端和(ようたんわ)の初対面は、戦友としての出会いではなく、命をかけた真剣勝負から始まりました。まだ若き戦士だった楊端和が、山の民の中で暴れ回っていた**「獣のような存在」バジオウと一騎打ち**をするところから、彼らの物語は始まります。

この頃のバジオウは、一族を失い、文明から隔絶された生活を送っており、理性も言葉も忘れた“野生児”のような状態。彼は山中で生き延びるために他の山の民を襲い、内臓を食べるなど、まさに人間性を失った存在でした。

そのバジオウに立ち向かったのが、若き日の楊端和。互いに若く、しかし戦闘力は圧倒的で、二人の戦いは激しいものとなります。しかし、バジオウは楊端和に一太刀も浴びせることができず、「初めて感じる恐怖」に足を止められ、敗北を喫します。

そしてそのとき、楊端和がかけた言葉が彼の運命を変えました。

「人に戻るのなら、これからお前を家族に迎える。」

この言葉とともに楊端和は自らの双剣を捨て、敵ではなく“家族”として迎える意思を示します。言葉は通じなくとも、その行動と想いは確かにバジオウに届いたのです。

このシーンは、『キングダム』全体の中でも屈指の名シーンと呼ばれており、バジオウというキャラクターが「人間に戻る」大きなターニングポイントとなりました。

4-2. 「命に代えて守る」と誓った理由

楊端和との出会いをきっかけに“人”として生き直すことを決めたバジオウは、彼女に対してある不動の誓いを立てます。

「胸に誓ったのだ あの時、いかなる刃からもこの人を 命にかえても守り抜くと」

この言葉は、バジオウの口からはあまり語られない“心の内”を如実に表しています。彼にとって楊端和は、ただの主君ではなく、生きる意味そのものを与えてくれた存在。孤独と獣性の中で生きていた自分に、初めて「家族」という言葉を与えてくれた相手なのです。

この誓いは、鄴攻略戦での行動によってもはっきりと示されています。楊端和が犬戎族に囲まれ、命の危機に瀕した瞬間、バジオウは自らの命を顧みず敵陣に突入。重傷を負いながらも仮面が割れ、血まみれになっても彼女の元にたどり着きます。

まさに、「命に代えて守る」という言葉を行動で証明した瞬間でした。

この誓いが単なる口約束ではなく、彼の信念そのものとして物語に深く刻まれていることが、読者の心を強く打つ理由です。

4-3. バジオウの忠誠心と楊端和の器

バジオウの忠誠心は、他の誰よりも深く、そして静かに燃えています。彼は常に楊端和の傍に立ち、無言で行動し、どんな命令にも即応する「沈黙の盾」とも言える存在です。その忠誠の裏には、感謝や恩義だけでなく、「心からの尊敬」があります。

そしてその忠誠に値するのが、主君・楊端和の器の大きさです。

彼女は幼き日に、言葉も通じないバジオウに「家族になろう」と差し伸べる強さと優しさを持っていました。それはただの情けではなく、相手の過去や痛みを受け入れたうえで共に歩む覚悟でもあったのです。

また、バジオウが秦語を覚え、通訳を担うようになったのも、楊端和の傍で必要とされる役割を自ら見出し、進化し続けた証。命令されて学んだわけではなく、「彼女の助けになりたい」という一心で自発的に変わっていった姿が、彼の忠誠心の深さを物語っています。

バジオウと楊端和、この二人の関係性は、主従を超えた「絶対的な信頼」と「深い絆」によって成り立っており、それこそが彼らの戦いを支える原動力であり、『キングダム』という作品においても唯一無二の関係といえるでしょう。

5. バジオウの戦闘スタイルと“覚醒”モードの謎

5-1. 通常時の双剣スタイルの技術と美学

バジオウの戦い方といえば、何と言ってもその双剣(そうけん)スタイルが象徴的です。彼は左右の手に一本ずつ剣を持ち、流れるような動きで敵を切り伏せていく姿が非常に印象的です。このスタイルはただ力任せに振り回すものではなく、高い身体能力と戦術眼、そして洗練された剣技があってこそ成り立っています。

彼の動きは俊敏かつ正確で、まるで舞うような剣さばき。強靭な体幹を活かした立ち回りで、狙った敵を逃すことなく仕留めていきます。これは、ただの「力の戦士」ではなく、技と美を兼ね備えた戦士であることの証明です。

また、双剣スタイルは楊端和(ようたんわ)と同じ武器構成であることもポイントです。実はバジオウの剣技の原点には、楊端和の存在があり、彼女と出会い、人間としての心を取り戻したあとに戦い方も洗練されていったと考えられます。

一撃一撃に「守るための意思」が込められており、ただの殺傷技術ではなく、「誇りを持った戦い方」として描かれている点に、彼の双剣スタイルの美学が表れています。

5-2. 瀕死時の「獣化スタイル」とは何か?

バジオウには、通常時の双剣スタイルとは別に、極限状態でのみ発動する“獣化スタイル”とも呼べる戦闘形態があります。これは、鄴(ぎょう)攻略戦で彼が楊端和の窮地を前に瀕死の状態に追い込まれたときに初めて描かれた戦い方です。

このとき、バジオウは仮面が割れるほどの深手を負いながらも、怒りと執念を燃やして敵に襲いかかります。理性をかろうじて保ちながらも、本能むき出しのような荒々しい戦闘スタイルへと変貌。彼の動きは荒く、まるで獣のように無差別かつ獰猛で、まわりの敵を次々となぎ倒していきます。

その姿は、幼少期に山中で“獣”として生きていた頃の記憶と重なり、まさに彼の過去と現在が交錯する瞬間です。通常時とは異なり、技ではなく執念で戦うスタイルであり、自分の身がどうなろうと構わないという覚悟すら感じさせます。

この獣化スタイルは、バジオウの“もう一つの本性”であり、普段は封じ込めている凶暴さを解放した姿。戦術的というより、感情と忠誠によって突き動かされる一種の覚醒状態だと言えるでしょう。

5-3. 覚醒のトリガー:楊端和の危機にだけ発動?

バジオウが“獣化”とも言える激しい戦い方に変貌するのは、決まって楊端和が危機に陥ったときです。実際に描かれているのは、鄴攻略戦で楊端和が犬戎族に捕らえられそうになった瞬間であり、そのときバジオウは理性を超えたような戦闘スタイルに切り替わります。

このことからも分かる通り、バジオウの覚醒の引き金(トリガー)は楊端和の身に迫る危険です。

それは過去に彼女から「人に戻れ」と救われた経験が、彼の中に絶対的な誓いとして根付いているからこそ。彼は彼女の存在そのものに恩義を感じており、「命をかけてでも守る」と心に誓っています。

この強すぎる思いが、彼の“人間性”と“獣性”の境界を打ち破り、まるで自分の命すらどうでもいいかのように戦う状態を生み出しているのです。

つまりこの覚醒は、誰のためでもなく楊端和のためだけに発動する特別なモード。それは、ただの戦術ではなく、感情と信念によって支えられた「魂の戦い」なのです。

5-4. 他キャラとの比較:信や羌瘣との戦い方の違い

『キングダム』には数多くの名将や戦士が登場しますが、バジオウの戦い方はその中でもかなり異色です。たとえば、主人公の**信(しん)**は典型的な豪腕型で、一撃の破壊力で敵を粉砕するパワー型。一方、**羌瘣(きょうかい)**は、静かで冷静、なおかつ正確無比な刺突技術を持つ刺客タイプです。

バジオウはこのどちらとも違い、“双剣による流動的な連続攻撃”と、“感情による獣化戦法”を併せ持つ特異な戦士です。彼の通常スタイルは羌瘣に近い繊細さもありますが、極限状態では信以上の暴力性と本能をむき出しにします。

また、バジオウは知性も備えており、戦闘中でも仲間の意図を汲み取りながら連携をとる柔軟性を持っています。信が「突撃型」、羌瘣が「精密型」だとすれば、バジオウは「状況適応型」とも言えるでしょう。

このように、バジオウの戦い方は彼の過去や信念に基づいた独自のスタイルであり、他キャラクターにはない個性と説得力を持った戦術だと言えます。彼の強さは単なるスキルの高さではなく、内に秘めた想いとそれを爆発させる瞬間に宿っているのです。

6. バジオウの出自と“バジ族”という謎

6-1. バジ族はどんな一族だったのか?

バジオウが生まれ育った「バジ族」は、作中で詳細には描かれていないものの、山の民の中でも特に武に秀でた一族だったと考えられます。彼が後に山の民の筆頭将軍となり、双剣を操る高い戦闘能力を持つことからも、その出自には高い戦闘技術が根付いていた可能性が高いです。

山の民は、いくつかの部族によって構成され、それぞれに独自の風習や仮面、戦い方を持っています。その中で、バジ族がどのような地位にあったのかは明確にされていませんが、バジオウの能力の高さを見る限り、戦士の血を濃く受け継いだ部族だったと推測できます。

しかし、そんなバジ族は戦乱によって滅ぼされてしまいます。バジオウは、わずか幼少期にして一族を失い、孤独な状態で山に取り残されることになります。これが、彼の“獣のような生活”の始まりとなるのです。

つまり、バジ族という存在は、彼にとって“誇りある出自”であると同時に、“もう二度と戻れない過去”でもあります。この喪失感こそが、後に楊端和のもとで新たな“家族”を得た際の感情の深さへとつながっているのでしょう。

6-2. 幼少期のサバイバル生活と人間性の崩壊

バジ族滅亡後、唯一の生き残りとなったバジオウは、山中で孤独な生活を余儀なくされます。そこから始まるのが、言葉も理性も失い、本能だけで生き延びる日々です。

食べ物は自分の力で確保しなければならず、人を頼ることも、社会的なつながりを持つこともできませんでした。その結果、彼は他の山の民を襲い、彼らの内臓を食べて生きるという、常軌を逸したサバイバル生活を送るようになります。

この過酷すぎる生活は、彼の“人間性”を根こそぎ奪っていきました。言葉を話さないだけでなく、人としての感情すら希薄になり、まるで野生動物のような存在へと変貌していったのです。

しかし、そうした状況の中でも彼は生き続けました。生きるという本能的な欲求だけを支えに、理性や道徳、社会性すら切り捨てて生き延びたバジオウの姿は、人間の根源的な強さと同時に、**“孤独と喪失の果てにある心の崩壊”**を象徴しています。

この壮絶な体験こそが、後の彼の強さの土台となり、そして「もう一度人に戻る」ための大きなハードルともなっていたのです。

6-3. 食人の描写と“野生”の意味をどう解釈するか

バジオウの過去を語る上で最も衝撃的なのが、他者の内臓を食べて生き延びたという描写です。この“食人”行為は、通常の物語では描かれにくい極限状態を示しており、彼がどれほど追い詰められていたかがよく分かります。

この描写は、単なるショッキングな要素として描かれているのではありません。ここでの“野生”とは、生きるために全てを犠牲にしなければならなかった究極の状態であり、人間としての理性や社会性すら捨てなければ生き残れなかった現実を表しています。

バジオウにとって、この“食人”の過去は、誰にも見せられない深い闇であり、同時に彼の中に眠る“獣”の側面を象徴しています。だからこそ、彼の戦闘スタイルにも“野生の記憶”が表れる瞬間があり、特に楊端和が危機に陥ったときにそのスイッチが入るのです。

一方で、その野性をコントロールし、人としての道を歩み直した現在のバジオウは、**「獣だった自分」と「人間としての今の自分」**の両方を抱えながら生きています。そのギャップこそが、彼のキャラクターに深みを与え、読者を惹きつける大きな要因となっているのです。

この“野生”は決して恥ではなく、彼が生きるために選ばざるを得なかった選択であり、今なお彼の内に眠る「最終兵器」でもあるのです。

7. バジオウの史実モデルは存在するのか?

7-1. 山の民の記録はなぜ少ないのか

『キングダム』に登場する「山の民」は、物語の中で独自の文化と戦闘スタイルを持った非常に魅力的な集団として描かれていますが、実際の歴史資料にはその詳細な記録がほとんど残っていません。これには、いくつかの理由が考えられます。

まず第一に、山の民のような非中央政権に属する部族や集団は、記録を残す文化を持たないか、記録を残す手段が限られていたことが多いです。彼らは王朝の中枢ではなく、山岳地帯や辺境に暮らし、文字や書物よりも口承文化で歴史を継承していた可能性が高いため、漢字で書かれた史書に登場することはほとんどありません。

第二に、中国の正史である『史記』や『戦国策』などの史料は、基本的に秦・魏・趙などの中原(ちゅうげん)国家の記録を中心に書かれているため、山間部や非主流民族に関する記述は断片的で、詳細に記録されていない傾向があります。

そのため、『キングダム』に登場する山の民たちは、史実上も存在した可能性はあるものの、**あくまでも断片的な伝承や地理的ヒントをもとに構成された“創作と現実の融合”**という位置づけで描かれていると考えられます。

バジオウを含む山の民の存在は、物語上は重要な役割を果たしていますが、その根底には「記録の空白地帯」があるからこそ、自由なキャラクター造形が可能だったとも言えるのです。

7-2. 史実における「楊端和」の存在と戦歴

『キングダム』に登場する女性将軍・**楊端和(ようたんわ)**は、実際の歴史にも名が残っている人物です。ただし、その記録は非常に限られており、登場するのはわずか数例に過ぎません。

史実上、楊端和は紀元前238年に魏の衍氏を攻め落とした戦いに参加したという記録が確認されています。また、紀元前236年には秦の大将軍・王翦(おうせん)、桓齮(かんき)らと共に趙の鄴を攻め、紀元前229年には邯鄲(かんたん)包囲戦にも参加したとされています。

これらの記述から、彼女が実際に秦の軍事行動に加わっていたことは確かですが、その他の人物像や背景については不明な点が多く、詳細な人間関係や戦略の立案にどれだけ関わっていたかなどは史料では触れられていません。

特に『キングダム』で描かれるような、山の民を統率する美しき女王、非漢民族を束ねるカリスマ的指導者としての描写は、あくまでフィクション上の解釈です。とはいえ、限られた史実に基づきつつも、強く、知的で、信頼される将軍像として再構築された楊端和像は、多くの読者に強い印象を与えています。

彼女の史実における存在は、創作の余白を与える絶妙なバランスであり、バジオウのようなオリジナルキャラクターと共に、物語に深みと現実感を持たせるための土台として非常に重要な役割を果たしています。

7-3. 作者・原泰久の創作意図とバジオウの位置づけ

バジオウというキャラクターは、作中でも非常に印象深い存在ですが、史実上の人物に明確なモデルは存在していないと考えられます。これは、山の民そのものが史書にほとんど登場しないこと、そしてバジオウ個人に関する記述が一切見られないことからも明らかです。

それでも彼がここまで魅力的なキャラクターとして成立しているのは、作者・原泰久先生の緻密な創作力と構成力によるものです。原先生は、史実に忠実でありながらも、その“空白”を想像力で埋めていくことに長けており、バジオウもその代表的なキャラクターのひとりです。

バジオウは、ただの戦士ではなく、**「野生から理性への再生」、「個から集団への帰属」、「言葉を超えた忠誠」**といった、非常に人間的かつ哲学的なテーマを体現しています。これは、単なる史実の人物では表現しきれない、創作だからこそ描ける深みだと言えるでしょう。

また、仮面を被っていることで素顔が隠されており、読者の想像力をかき立てるミステリアスな側面も巧みに活用されています。物語が進む中で、徐々にその仮面の内側が見える演出(特に鄴攻略戦での破損シーンなど)は、彼の内面の変化や感情の表出とリンクしており、視覚的にも感情的にも効果的です。

つまりバジオウの位置づけとは、史実を土台にしながらも創作で深く掘り下げられた、“人間としての成長と絆”を描くための象徴的キャラクター。楊端和という史実の人物の側に立つことで、彼女の器の大きさも際立ち、物語全体の厚みを増しているのです。

8. 名言から読み解くバジオウの魅力

8-1. 「胸に誓ったのだ」など、代表的なセリフと背景

バジオウというキャラクターの存在感を語るうえで欠かせないのが、その名言の数々です。とくに有名なのが、鄴攻略戦において彼が放ったこの言葉です。

「胸に誓ったのだ あの時。いかなる刃からもこの人を 命にかえても守り抜くと」

このセリフは、瀕死の状態にまで追い込まれながらも、敵に囲まれている楊端和(ようたんわ)を救出しに行く場面で語られたものです。バジオウの仮面が割れ、血まみれで立ち上がったその瞬間に放たれたこの一言は、彼の忠誠心と決意、そして過去から積み上げてきた信頼関係のすべてを象徴しています。

このセリフの背景には、かつて野生児のように人間性を失っていたバジオウが、楊端和との出会いによって“人としての道”に戻り、再び生きる意味を得たというストーリーがあります。だからこそ、彼にとって彼女を守ることは単なる忠義ではなく、自分自身の生きる理由を守ることそのものなのです。

また、バジオウは普段あまり言葉を発しない寡黙なキャラであるため、こうした一言の重みが非常に強く、読者の心に深く刻まれるのも特徴です。

8-2. 言葉数少ないキャラにこそ宿る重み

バジオウの魅力のひとつに、「多くを語らない」という点があります。彼は他のキャラクターのように雄弁なタイプではなく、普段は仮面で表情も隠し、必要最低限の言葉しか発しません。しかし、それがかえって彼の言葉に強烈な説得力と感情の深みを与えているのです。

たとえば、「俺がやる、しばし昔に戻るぞ」というセリフ。これは、第4巻に登場し、巨大なランカイという怪物のような敵に立ち向かう場面で発せられたものです。この一言で、彼がかつての“獣”のような戦い方に戻ることを自覚し、命がけで戦おうとしている覚悟が伝わります。

また、「タジフ、シュンメン、二人とも下がっていろ」という短い指示も、ただの命令ではなく、「この戦いは自分が背負うべきものだ」という覚悟の現れとして響きます。

このように、寡黙なキャラクターであるからこそ、ひとつひとつのセリフに言葉以上の感情や背景が凝縮されているのが、バジオウの言葉の重さの本質です。

8-3. 読者が共感する“バジオウ語録”ランキング

読者の間で語り継がれているバジオウの名言は多数ありますが、特に反響の大きかったセリフをランキング形式でご紹介します。どれも彼のキャラクター性や信念を表すものばかりです。

第1位:「胸に誓ったのだ あの時。いかなる刃からもこの人を 命にかえても守り抜くと」

→ 楊端和との深い絆と、命を賭してでも守るという誓い。多くのファンがこの言葉に心を打たれました。

第2位:「俺がやる、しばし昔に戻るぞ」

→ 獣のような戦い方に切り替える覚悟を示した一言。過去との向き合い、そしてそれを受け入れて前に進む強さが感じられます。

第3位:「タジフ、シュンメン、二人とも下がっていろ」

→ 戦友に対する信頼と、自ら先頭に立つ覚悟。部下を守るリーダーとしての責任感がにじみ出る一言です。

これらのセリフは、長台詞ではないものの、その背後に壮絶な過去や誓い、信念が込められているため、読者の心に強く残り、バジオウの「言葉の少なさ=感情の深さ」を象徴する“語録”として語り継がれています。

彼のセリフは、感動や衝撃ではなく、静かな重みで胸に刺さる。そこにこそ、バジオウというキャラクターの魅力が凝縮されているのです。

9. バジオウの「知性」としての役割にも注目

9-1. 山の民で唯一、秦語を話せる理由

バジオウは、山の民の中で数少ない「秦語(しんご)」を話せる人物として描かれています。山の民の多くは自分たちの部族言語しか使わず、外部との交流もほとんど持たない閉鎖的な文化の中で暮らしているため、これは極めて異例のことです。

では、なぜバジオウだけが秦語を習得できたのか。その理由は、彼の特異な過去と立場にあります。

彼はかつて、部族を滅ぼされた後、孤独と野生の中で生き延び、その後、楊端和(ようたんわ)に拾われて「家族」として迎え入れられました。楊端和は山の民を束ねるリーダーでありながら、秦国と連携しながら戦う“外交的な立場”にもあります。そのため、彼女の側近として行動するバジオウには、秦の言語や文化を理解する必要があったと考えられます。

つまり、バジオウは自らの意思で秦語を習得したというよりも、楊端和に仕える中で自然と身に付けざるを得なかったのです。また、彼はもともと非常に高い知性と学習能力を持っており、元野生児だったとは思えないほどの柔軟性を見せています。

この“言葉を理解し、使える”というスキルは、バジオウが単なる戦士ではなく、山の民と秦との橋渡し的存在としての立ち位置を担っている証とも言えるでしょう。

9-2. 通訳者・橋渡し役としての意外な一面

作中では、バジオウが戦士として前線で戦うだけでなく、通訳者として重要な役割を果たすシーンもたびたび描かれています。楊端和が秦国の将軍や政(えいせい)ら中枢の人物と会談する際、バジオウがそばにいて、山の民の言葉と秦語を翻訳するという場面です。

これは単なる翻訳という行為にとどまりません。文化的背景の異なる者同士が理解し合うためには、言葉だけでなく相手の意図やニュアンスを汲み取る力、場の空気を読む判断力が必要です。つまり、バジオウは通訳という“実務的”な仕事をこなしながらも、両者の間に立つ調整役として機能しているのです。

このような知的で冷静な一面は、普段の無口で寡黙な印象とは大きく異なり、読者からも「こんな一面があるのか」と驚きと共に評価されています。

また、戦場では激しく戦う一方で、外交や連携では静かに場をつなぐというこのギャップは、バジオウというキャラに深みと現実味を与える重要な要素となっています。

9-3. 知性×武力のギャップが人気の理由

バジオウの人気の理由のひとつに、「知性と武力のギャップ」があります。彼はその見た目や戦い方から“野生的で荒々しい猛者”というイメージを持たれがちですが、実際には冷静な判断力と高い語学能力、状況対応力を備えた非常にバランスの取れた人物です。

彼が戦場で見せる獣のような攻撃性と、楊端和の傍で通訳を務める知的な姿。その二面性が絶妙な魅力を放ち、読者の心を強く掴んでいます。

とくに、「かつては人間性を失っていた野生児が、今では言葉を操り、場をまとめる存在になっている」という成長のストーリー性が、ファンからの共感を呼んでいるのです。

こうしたギャップのあるキャラクターは、『キングダム』の中でも数少なく、バジオウの特異性を際立たせています。見た目や戦闘だけでなく、内面や振る舞いの変化にドラマがあるからこそ、多くの読者が「彼はただの強キャラじゃない」と感じるのです。

この“知性×武力”の両立こそが、バジオウの人気の大きな要因であり、彼が物語の中で重要な立ち位置にいることを裏付ける証とも言えるでしょう。

10. 今後バジオウはどうなる?原作の今後と予想

10-1. 本当に退場するキャラなのか?

バジオウが「退場したのでは?」と読者の間でささやかれたのは、鄴(ぎょう)攻略戦での瀕死シーンがきっかけです。特に、第52巻あたりで描かれた彼の重傷と、仲間・シュンメンの「バジオウが静かに息を引き取りました」という発言が、まるで死亡宣告のように聞こえたことで、物語から姿を消すのではないかと不安視されました。

しかし、実際にはその直後にバジオウは意識を取り戻して再登場しており、明確な死亡描写もなければ、以降の巻での存在が完全に消えてしまったわけでもありません。

さらに、『キングダム』の物語構造において、バジオウは山の民の戦力を象徴するキーパーソンであり、単なる脇役ではありません。彼は楊端和の側近として、軍略だけでなく精神的支柱としての役割も担っており、キャラとしての存在感は依然として非常に強いのです。

したがって、バジオウがこのままフェードアウトするという可能性は低く、むしろ「しばしの休息」を経て、また重要な局面で登場する布石とも解釈できます。読者に“死んだかも?”と思わせるような演出も、彼の再登場をより印象的にするための演出とも考えられるでしょう。

10-2. 仮面の下の“その後”が描かれる可能性

バジオウの素顔は、仮面が割れた一瞬だけ描かれたものの、完全には明かされていない状態です。この“チラ見せ”によって、読者の興味と期待は大いに高まりました。左目が露出した場面では、彼の凛とした眼差しと血に濡れた表情が強い印象を残しましたが、顔全体が描かれることはありませんでした。

このように意図的に「すべてを見せない」構成は、作者が今後の展開で仮面の下にある“新たな一面”を描く予定があることを示唆していると読み取れます。特に、バジオウは過去に人間性を失った“獣”のような存在から、人として生まれ変わった背景を持つため、素顔の完全開示は彼の“本当の完成”を象徴する可能性が高いのです。

また、仮面を外すという行為は、山の民の文化的背景から見ても非常に特別な意味を持つはずです。仮面は彼らにとって、単なる防具ではなく「身分」や「誓い」を象徴するものであり、それを完全に外すという描写は、物語上の重要な転機と連動してくる可能性があります。

今後の戦いや人間関係のなかで、「バジオウの素顔と心のすべて」が描かれる場面が訪れることは大いに期待される展開です。

10-3. 「楊端和の右腕」としての役目は終わったのか

バジオウは、楊端和にとって単なる部下や将軍ではなく、「右腕」として長年にわたって共に戦ってきた存在です。彼女が戦場に立つとき、いつも彼の姿が背後にあり、言葉少なに彼女を支えてきました。

では、彼の“右腕”としての役目は、鄴攻略戦で果たされ終わってしまったのでしょうか?

答えはNOです。たしかに、鄴攻略戦での彼の活躍は「命を賭して守る」という彼の誓いを見事に果たすものでした。しかし、それは役割の完結ではなく、むしろ誓いが改めて証明された瞬間だと見るべきです。

さらに、楊端和自身は物語の中でも今後さらに活躍が見込まれるキャラクターです。彼女がこれからも戦う以上、バジオウという存在は不可欠です。特に山の民という集団は、武力集団であると同時に文化的・言語的にも独自の世界観を持っており、その中で「楊端和と外界をつなぐ存在」としてのバジオウの価値は計り知れません。

また、彼自身が山の民の精神的支柱であることも忘れてはいけません。仮に前線を退くような描写があったとしても、それは彼の役割が終わったことを意味するのではなく、戦術的な位置づけの変化にすぎないのです。

つまり、バジオウの“右腕”としての役割はまだまだ続いており、今後も彼が楊端和の傍で重要な選択や戦いに関わってくる可能性は十分にあると言えるでしょう。彼の存在そのものが、山の民という勢力の安定と進化を象徴しているのです。

コメント