「めしぬまって、なんか気持ち悪い…でもなぜか気になる」。そんな違和感と好奇心が交差するこの作品、SNSではたびたび炎上しながらも、根強い人気を集めています。主人公・飯沼の恍惚とした表情、垂れるよだれ、過剰なリアクション——これらが読者に与えるインパクトとは?この記事では、「めしぬま」が気持ち悪いとされる具体的な理由から、炎上の背景、作品の表現変遷、さらには“気持ち悪いのに読んでしまう”という不思議な魅力の正体までを徹底解説。読み終える頃には、あなたもこの作品の“中毒性”に気づくかもしれません。

1.「めしぬま」はなぜ“気持ち悪い”のか?:読者の第一印象を紐解く

7-1. 「孤独のグルメ」や「美味しんぼ」との圧倒的な違いとは?

『めしぬま。』と、長年支持されてきたグルメ漫画『孤独のグルメ』や『美味しんぼ』との間には、ジャンルは同じでも描き方の根本が大きく異なります。

まず、『孤独のグルメ』は一人の中年男性・井之頭五郎が、日常の中で立ち寄る飲食店での食事を通じて、静かに自己と向き合うというスタイルが特徴です。食べ物の描写は丁寧ながらも控えめで、主に内省的なモノローグとリアルなグルメ情報が中心。そのため、読者に「自分もこういう店に行ってみたい」と思わせる実用性が強く、味の感想も端的です。

一方『美味しんぼ』は、記者・山岡士郎を中心にした食の探究ストーリーで、食材の背景や料理の知識、時には社会問題まで掘り下げる、まさに“食の教養書”的な立ち位置を築いてきました。どちらも、食そのものを「知識」や「体験」として描き、食事を通して“現実”と向き合う作品です。

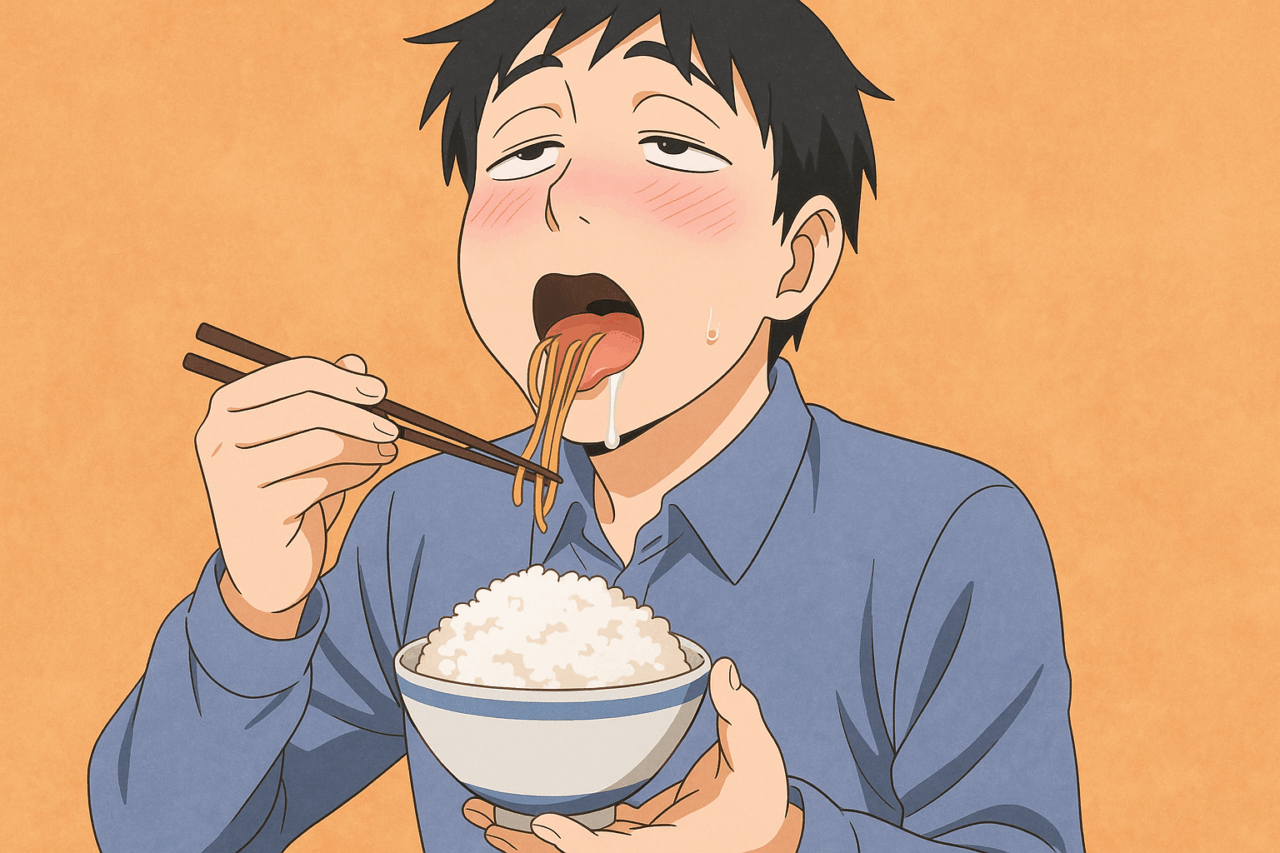

それに対して『めしぬま。』は、現実感よりも感覚的な“感情の爆発”を重視しています。主人公・飯沼が一口食べた瞬間に見せる恍惚の表情や過剰なリアクション(頬の紅潮、垂れるよだれ、充血した目、吐息など)は、情報よりも体感、理性よりも感情に訴える構成です。例えば初期の頃には、1話に4〜5回もよだれシーンが描かれるほどでした。

つまり、『孤独のグルメ』や『美味しんぼ』が「頭」で味わうグルメ漫画だとすれば、『めしぬま。』は「本能」で感じさせる作品だと言えるでしょう。従来の“食を学ぶ”スタイルから、“食を感じる”というアプローチへの大胆な転換が、この作品の最大の特徴です。

7-2. 「食戟のソーマ」との共通点と違い:官能表現の意図と効果

『めしぬま。』と『食戟のソーマ』には、「食べる=快楽」という共通点があります。どちらも食事中に見せるキャラクターの反応が極端で、時に性的なニュアンスさえ感じさせる点が話題になります。

『食戟のソーマ』では、料理を食べた登場人物が服がはだけたり、美的な空間に飛ばされたりと、まるで“味覚で官能を表現する”ような描写が特徴です。ただし、その背景には「料理バトル漫画」という土台があり、勝敗や技術が常に軸となっています。つまり、誇張されたリアクションにも意味があり、料理人の腕前や創意工夫が視覚的に伝わるように工夫されています。

対して『めしぬま。』では、リアクションはあくまで“食べる人”の視点に集約されており、料理そのものよりも、「食べるという行為がどれだけ官能的になり得るか」にフォーカスされています。特に飯沼の恍惚とした表情や赤面、吐息などの演出は、「官能」と「日常食」の境界を曖昧にし、読者に強い印象を与えます。

しかし決定的な違いは、『食戟のソーマ』が“エンタメ性を持った料理対決”として成立しているのに対し、『めしぬま。』は“非対話的な食体験の没入”を目的にしている点です。作者のあみだむく氏は「食の喜びを最大限に引き出したかった」と語っており、官能表現はそのための手段であって、決して性的に見せたいという意図ではないようです。

つまり、両者とも「快楽」を描きながらも、『食戟のソーマ』が外向きの刺激、『めしぬま。』が内向きの没入を表現している――そこに意図と効果の違いがあるのです。

7-3. 解説より感情を優先する“食感情漫画”という新たなジャンル提案

『めしぬま。』は、一般的なグルメ漫画に多い“料理の解説”や“食材の背景”といった情報的要素をほとんど持ちません。その代わりに、全編を通して一貫して描かれるのは、“食べる喜び”そのもの。それも、論理的な分析ではなく、視覚的・感覚的なアプローチです。

例えば、どんな料理か、どんな調理法か、どこの店か――そういった情報は二の次。重要なのは、飯沼というキャラクターが「どれだけ幸せそうに食べているか」なのです。このように、情報よりも感情を優先し、視覚演出に全振りした構成は、従来のグルメ漫画と一線を画す大きな特徴です。

このスタイルをあえて名付けるならば、「食感情漫画」と言えるかもしれません。“食”を単なるテーマではなく、“感情を描くための道具”として捉え、読者に情緒的なインパクトを与えることを目的としているのです。

また、作中に登場する料理も、特別に高級なものではなく、コンビニ飯やラーメン、定食屋など、ごく日常的なものが多い点も特徴です。だからこそ、日常にある「食」の何気ない幸せを、極端なリアクションによって再発見させるという点で、多くの読者に刺さるのかもしれません。

もちろん、この表現方法には賛否両論がありますが、だからこそ『めしぬま。』は、“気持ち悪い”という批判と共に、新たなグルメ表現の可能性を切り開いた存在でもあるのです。

8. 支持する読者層のリアルと心理

8-1. 購買者の7割が女性?女性層が支持する意外な理由

『めしぬま』の読者層の中で、特に目立つのが20代後半から30代前半の女性たちです。実際に書店での実売データを見ても、購買者の約75%が女性という数字が出ており、これは一般的なグルメ漫画と比較しても非常に偏った傾向です。

一見すると、“気持ち悪い”と話題になるような過剰な表情やリアクション、よだれ描写などは、女性に受け入れられにくいと思われがちです。しかし、逆にその「過剰さ」こそが、彼女たちの心を捉えているのかもしれません。

その理由として考えられるのが、“非日常”の表現を通じて感じる没入感です。現実ではあまり目にしないレベルで「食べる喜び」が誇張されているため、読む側にとっては一種の疑似体験となり、ストレス解消やリラックスにつながるのです。特に、普段忙しく働く女性にとって、「何かに夢中になって幸せそうな姿を見る」ことは、癒しとして機能している可能性が高いです。

また、主人公・飯沼が基本的に無害で、自己主張の少ないキャラクターであることも関係しています。自分の欲を押しつけず、ただただ食事を楽しむ姿は、読者に安心感を与える存在となっており、「自分とはまったく違うけれど、なんだか放っておけない」と感じる女性が多いようです。

8-2. BL読者の共感ポイント:「愛情」としての“食”

『めしぬま』はBL(ボーイズラブ)ジャンルではないものの、BL愛好者からの支持を多く集めている点も特徴的です。その理由は、作品全体に漂う「官能性」と「感情の深さ」にあると考えられます。

特に、飯沼が食事中に見せる恍惚とした表情や、赤面、吐息、汗などの描写は、「食事=快楽」としての演出が強く、感情のピークが可視化されている点がBL的な共感ポイントになっています。BL作品では、登場人物の感情がどれだけ高まっているかを繊細に描くことが重視されますが、『めしぬま』もまさにそうした表現手法を用いています。

加えて、飯沼が誰かと食事を共有することによって心を通わせていく様子や、周囲のキャラクターが彼のリアクションに巻き込まれていく描写には、「食事=コミュニケーション=愛情表現」としての図式が透けて見えます。これがBL読者の心に響く要素となり、「ただのグルメ漫画ではない」という評価につながっているのです。

こうした“食の官能表現”が、直接的な恋愛描写がないにもかかわらず、読者の感情を刺激し、「食べること自体が愛情の象徴に見える」といった感想を引き出していると考えられます。

8-3. 主人公の“冴えなさ”に投影される癒しと救済感

飯沼というキャラクターは、外見も性格もとにかく“冴えない”人物として描かれています。日常的には目立たず、仕事もパッとしない。ですが、食事を前にした瞬間だけ、まるで別人のように生き生きとする——そのギャップこそが、多くの読者の心をつかんでいる理由です。

彼のような存在は、現実世界にも多くいる“何かに救われている人”の象徴です。読者自身も日々の生活に疲れや孤独を感じている中で、飯沼が食を通じて一瞬でも幸せになっている姿に、**「自分も何かひとつ好きなことがあればいいのかもしれない」**という希望や共感を重ねているのです。

また、彼は誰かに迷惑をかけることもなく、常に一人で静かに楽しんでいます。その“他人に依存しない幸せの形”は、多くの現代人が求めている「自立的な癒し」のモデルとも言えます。

このように、主人公の冴えなさと食事への一途な姿勢は、読者の中にある**「本当はこんなふうに満たされたい」**という感情を優しくすくい上げる役割を果たしているのではないでしょうか。だからこそ、“気持ち悪い”と思いつつも、ページをめくる手が止まらなくなるのです。

9.「気持ち悪い」けど気になる――なぜ読者は読み続けるのか?

9-1. 生理的嫌悪感を越えて、読者の心を引きつける“中毒性”

「めしぬま」を読んで「正直ちょっと気持ち悪い」と感じる読者は少なくありません。とくに、主人公・飯沼が見せる極端に陶酔したような表情や、過剰なよだれの描写は、生理的に無理だという声もSNSで多く見受けられます。それでも、なぜか読んでしまう。むしろ「気持ち悪いのにやめられない」「なんかクセになる」と感じる人がいるのも事実です。

この“中毒性”の正体は、「不快」と「快」のギリギリの境界を突いてくる表現にあります。たとえば、1話あたり4~5回登場していたよだれ描写は、9巻以降になると2~3回に抑えられ、描き方も顎から滴るものから、頬に流れる一筋程度へとソフトになりました。読者の反応を受けて段階的に調整されている点に、制作者側のしたたかな計算が見えます。

そして、飯沼の恍惚とした表情は、リアルな食事体験とは大きくかけ離れていますが、その“過剰さ”こそがある種の非現実的な魅力として機能しています。まるで演劇を観ているかのような極端なリアクションは、日常の延長では得られない異質な体験を与えてくれるのです。読者はその非日常に引き込まれ、“嫌悪”と“興味”の間を行き来するうちに、いつの間にか作品にハマっていくのかもしれません。

9-2. 不快の中にある“快”:読者が語る「クセになる理由」

「どうして読んでしまうのかわからないけど、毎巻買ってしまう」——そんな声があるほど、「めしぬま」には中毒的な魅力があるようです。作品を支持する読者の多くは、20代後半から30代前半の女性層で、特にBL(ボーイズラブ)や感情描写を重視するジャンルのファンから強い支持を得ています。

彼女たちが語る“クセになる理由”として多く挙がるのが、飯沼の「純粋すぎる食への喜び」に対する共感です。汗や赤面、目の充血といった演出が、性的な暗示として批判されがちな一方で、「ここまで食べ物を愛せる人、むしろ尊い」と受け取る読者もいます。特に、日常の中で感情を表に出すことが少ない現代人にとって、飯沼の全身全霊のリアクションはどこか羨ましさを感じさせるのかもしれません。

また、SNSでは「“あの顔”が見たくて読んでしまう」「次は何食べてどんな顔するのか気になる」といった声もあり、読者はある種の“お約束”を楽しんでいる面もあります。この“予測可能な違和感”は、安心と刺激のバランスを上手に取った構成で、読者の中に特有の快感を生み出しているのです。

9-3. 今後も続くのか?継続の可能性と読者の期待

「めしぬま」は2024年時点で13巻まで刊行されており、巻を重ねるごとに読者の評価が二極化しながらも、着実に売上を伸ばしています。第1巻の初版は約6,000部でしたが、最新13巻ではおよそ15,000部と、独自の読者層をがっちりとつかんでいます。特に注目すべきはデジタル単話版のダウンロード数で、SNSで「気持ち悪い」と話題になったエピソードほど、売上が伸びるという逆説的な現象も起きています。

この傾向から見るに、表現の「気持ち悪さ」がむしろ作品の魅力として定着しつつあるとも言えるでしょう。編集部も「議論を呼ぶ作品」を意図的に目指しており、作品性そのものを変えずに進化させていく姿勢を崩していません。

加えて、直近の巻では“気持ち悪さ”を抑えた新たな表現手法——たとえば心理描写を強化し、内面の変化にフォーカスするスタイル——へと移行している点も、作品の寿命を延ばす要素になっています。

固定ファンの間では「次はどう進化するのか楽しみ」「最終回が来る気がしない」といった声もあり、継続の可能性は高いと見られています。表現の是非は今後も議論の的になりそうですが、そのぶん読者の期待も高まり続けているのです。

コメント