「五等分の花嫁 最終話 ひどい」と検索したことがある方は、きっとモヤモヤした気持ちを抱えたまま最終話を読み終えたのではないでしょうか。なぜ四葉が選ばれたのか、なぜ三玖や二乃ではなかったのか――多くのファンが納得できなかった理由には、描写のバランスや伏線の回収不足、さらには夢オチ演出の混乱など、さまざまな要素が絡んでいます。この記事では、ファンの間で賛否が分かれた最終話を徹底分析し、その背景や作者の意図、ラブコメジャンル内での位置づけまで深掘りします。「ひどい」と言われた理由、そしてそれでもなお語られ続ける理由が、きっと見えてくるはずです。

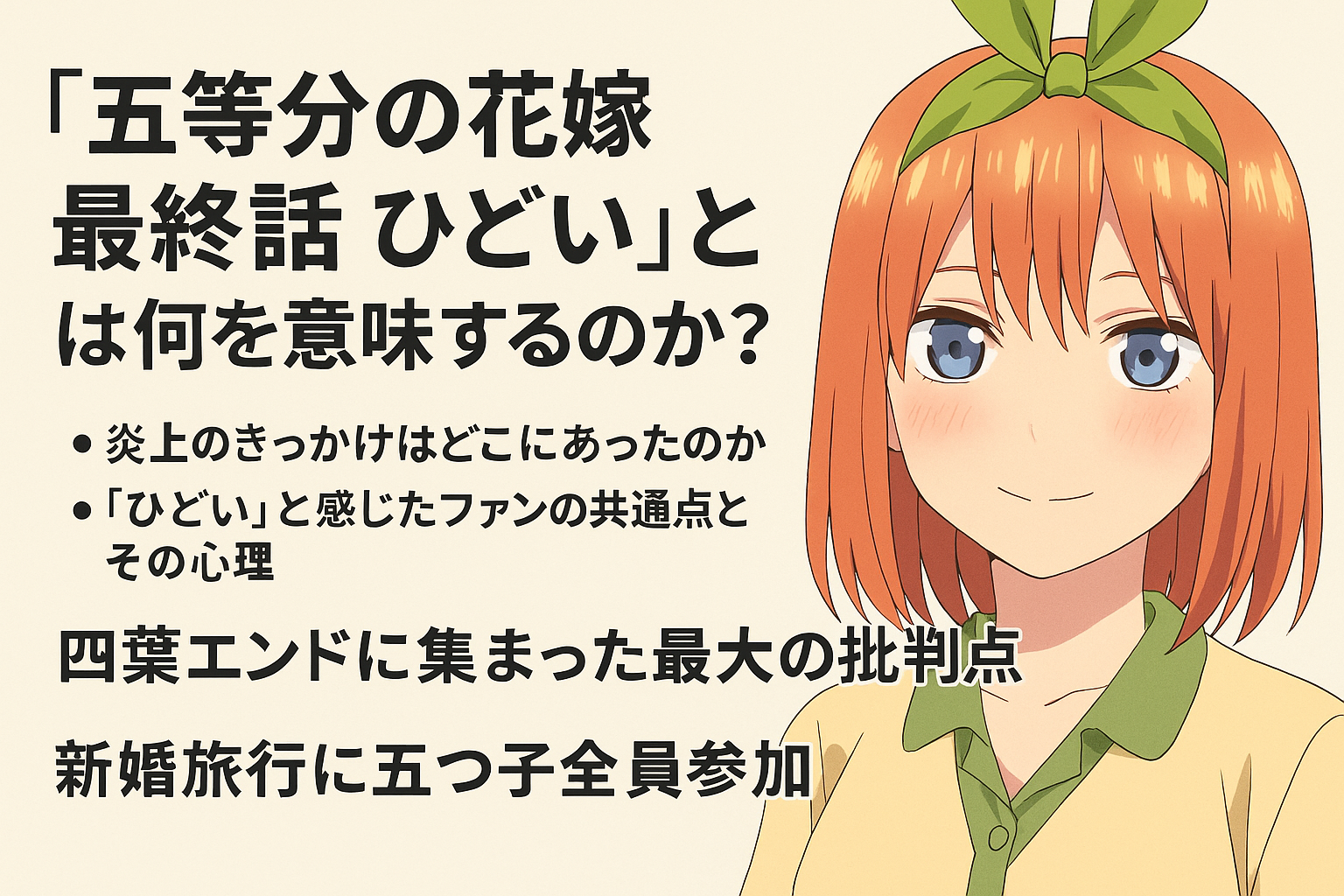

1. 「五等分の花嫁 最終話 ひどい」とは何を意味するのか?

1-1. 炎上のきっかけはどこにあったのか

『五等分の花嫁』最終話が公開された直後、SNSや掲示板を中心に大きな炎上が発生しました。その最大の原因は、風太郎が四葉を選ぶという結末に、多くのファンが納得できなかったことにあります。

物語を通して、三玖や二乃といったヒロインたちは、風太郎に対して積極的なアプローチを重ねてきました。特に三玖は公式人気投票で堂々の1位を獲得しており、ファンの間では「報われるのは彼女では?」という空気が強くありました。また、二乃も早期から大胆な告白を行い、風太郎との関係を真剣に築こうとしていたことから、高い支持を得ていました。

その一方で、四葉は他の姉妹に比べて風太郎への積極的な描写が少なく、物語中盤までは恋愛的な描写すら控えめに感じられる場面が多かったため、「なぜ四葉なのか?」という疑問が多くの読者から噴出したのです。

さらに追い打ちをかけたのが、最終話の結婚式シーンの直後に描かれた新婚旅行の描写でした。そこでは、四葉との新婚旅行に他の四人の姉妹たちも同行しようとする展開が描かれ、多くの視聴者が違和感を抱きました。「普通は新婚旅行は二人きりの時間なのに」「さすがに不自然すぎる」といった声が上がり、これが物語の現実味を損ねたと感じる人が続出したのです。

また、夢オチのような演出も読者の間で物議をかもしました。結婚式から一転して高校時代の回想に戻る展開は、曖昧な演出により「結婚式は夢だったのでは?」という誤解を招き、一部の読者にとっては14巻にも及ぶ物語の締めくくりとして不完全燃焼に感じられたのです。

こうした四葉エンドへの違和感・納得のいかない選択・演出の曖昧さが重なった結果、ファンの間で一気に不満が爆発。結果として、「最終話がひどい」と感じる読者の声がネット上で大きく可視化され、炎上へとつながっていきました。

1-2. 「ひどい」と感じたファンの共通点とその心理

「五等分の花嫁 最終話 ひどい」と感じたファンの多くには、共通する心理的傾向や作品への期待値が存在していたようです。まず大きなポイントとして挙げられるのは、読者の多くが**“努力が報われる物語”を期待していた**という点です。

この作品は、風太郎が問題児である五つ子たちとともに成長し、それぞれの個性と向き合いながら人間関係を築いていくという過程が大きな魅力でした。その中で、三玖や二乃は特に大きな成長を見せており、読者からの感情移入も強かったキャラクターです。

三玖は、勉強も運動も苦手ながら、風太郎のために料理や勉学に努力を重ね、徐々に自信をつけていく姿が描かれていました。そのひたむきな姿に共感した読者は多く、「三玖こそが最終的に選ばれるべき存在」と期待していたのです。また、二乃も自分の感情に素直に向き合い、強引ながらも真っ直ぐな愛情表現で風太郎にアプローチしてきたことから、彼女に報われてほしいと願う声は少なくありませんでした。

そのため、そうした努力や感情が結末で全く報われなかったように見えてしまう構成に、多くの読者が強い裏切りを感じてしまったのです。「どうして彼女たちではなく、これまであまり描かれてこなかった四葉なのか?」という感情は、恋愛漫画においてキャラへの感情移入が大きな比重を占める本作において、非常に重大な不満点となりました。

また、伏線の回収が不十分に感じられた点も心理的に大きな影響を与えています。物語序盤から張られていた伏線のいくつかが、最終話時点で明確に説明されなかったことに対して、「未消化感」を覚える読者が続出しました。例えば、五月の感情や一花の将来、風太郎と四葉の過去の約束の描写など、深掘りされることを期待していた要素が、最終話ではあっさりと流されてしまった印象があったのです。

つまり、「ひどい」と感じたファンたちは、キャラへの感情移入が深かったからこそ、納得のいく報酬(結末)を期待していた、そしてそれが裏切られたと感じた時に強いフラストレーションを覚えた、という心理が背景にあります。物語としての完成度の高さとは別に、「自分の推しが報われなかった」という感情が、最終話への不満という形で噴出したとも言えるでしょう。

2. 四葉エンドに集まった最大の批判点

2-1. 他の姉妹と比べて「描写が薄い」と感じられる理由

「四葉エンド」に対して多くのファンが疑問を抱いた最大の要因の一つが、他の姉妹たちと比べて四葉の恋愛描写が明らかに控えめだった点にあります。たとえば、三玖や二乃は物語の中で風太郎への強い想いを繰り返し示してきました。三玖は不器用ながらも料理の腕を磨き、風太郎の前で少しずつ自信をつけていく姿が丁寧に描かれていました。二乃は、ツンデレ気質を持ちながらも、途中からは直球で気持ちを伝えるようになり、風太郎に何度も想いをぶつけていました。

その一方で、四葉は風太郎への感情を明確に伝える場面が極端に少なく、どちらかといえば“支える側”“見守る側”としての描写に留まっていました。もちろん、物語の序盤から四葉が風太郎の家庭教師就任を最初に後押ししたり、修学旅行では変装を見抜いたりと、重要な伏線はありました。しかし、それらは恋愛的なアプローチとは異なる性質のものであり、読者が「なぜ彼女が選ばれたのか」と疑問を抱くのも無理はありません。

また、風太郎と四葉の二人きりの会話やデートといった典型的な“恋愛イベント”も他の姉妹に比べて極めて少なく、感情の積み重ねが読者に見えづらかったのです。このように、四葉の描写は物語全体として見ると決して“少ない”わけではないのですが、“恋愛的”な文脈での掘り下げが乏しかったために、「描写が薄い」と感じられる結果になったと言えるでしょう。

2-2. 三玖・二乃ファンからの反発の根拠

最終話が公開された直後、SNSや掲示板などで特に目立ったのが三玖と二乃のファンからの強い反発です。その理由は明確で、どちらのキャラクターも物語を通して風太郎に対して積極的なアプローチを重ねており、「報われるはずだ」という読者の期待が高かったからです。

三玖は公式人気投票で堂々の第1位を獲得しており、作品内でも風太郎に好意を抱く初期メンバーの一人として、長期にわたり地道な努力を見せ続けました。特に、彼女が料理を練習し続ける姿や、風太郎のために自分を変えようとする成長描写は、共感を呼ぶエピソードが多く、「一番感情移入できるヒロイン」としての地位を築いていました。

一方の二乃は、序盤こそツンケンした態度で風太郎を拒絶していましたが、ある時を境に態度が一変。まっすぐに想いを告げる姿勢は非常に印象的で、恋愛的な“王道ヒロイン”像に近い存在として人気を集めていました。情熱的な告白シーンや積極的なアプローチの連続は、多くの読者の心を掴み、最終的なエンディングで彼女が選ばれないことに対して「努力が報われていない」と強く感じさせる要因となったのです。

これらの要素を踏まえると、三玖・二乃ファンの反発は決して単なる“好みの違い”ではなく、物語構造そのものに対する疑問や不満が含まれていたことが分かります。「感情移入して応援していたキャラが最後に振られる」ことへの心理的衝撃は、相当なものでした。

2-3. 人気投票結果との“ねじれ”が招いた失望

『五等分の花嫁』においては、公式人気投票という形で明確にファンの支持が可視化されていました。その中で三玖が第1位を獲得していたことは、ファンだけでなく物語の行く末を見守る上でも一つの指標となっていたはずです。それゆえ、風太郎が選んだのが三玖でも二乃でもなく四葉であったという展開に対して、多くの読者が「え?なぜ?」と違和感を覚えたのは自然な反応でした。

これは、いわば「人気と結末が一致しない」という“ねじれ現象”であり、ラブコメ作品では非常に稀なケースです。例えば他作品、たとえば『ぼくたちは勉強ができない』や『ニセコイ』などでは、人気投票上位のキャラが選ばれるパターンが多く、ファンの予想が裏切られることはあまりありませんでした。

その点、『五等分の花嫁』は明確に読者の“想定路線”から外れる選択をしており、そこに対して「物語としての必然性はあるのか」「ファンの声を軽視していないか」といった不満が噴出したのです。

また、人気キャラである三玖や二乃が納得のいく描かれ方で終われなかったことも失望感に拍車をかけました。キャラクターとしての魅力は十分に伝えられていただけに、「だったらなぜ彼女たちではなかったのか?」という思いが拭いきれなかった読者も多かったようです。

このように、人気投票結果と結末の“ねじれ”は、ファン心理にとって大きな裏切りと受け止められ、最終話が「ひどい」と評される一因となったのです。

3. 新婚旅行に五つ子全員参加? 賛否両論のシーン解説

3-1. 「非現実的で気持ち悪い」という声の背景

『五等分の花嫁』最終話で描かれた新婚旅行のシーンは、ファンの間で強い賛否を呼びました。特に批判の多くが集中したのが、「風太郎と四葉の新婚旅行に、他の姉妹たちが同行する」という展開です。一部の読者からは「これは非現実的すぎる」「正直、気持ち悪い」といった否定的な声が相次ぎました。

一般的な結婚後の新婚旅行といえば、新郎新婦が二人きりで過ごす“特別な時間”です。だからこそ、読者の多くは「なぜ他の姉妹がついてくるのか?」という違和感を抱いたのです。特に、三玖や二乃といった風太郎に好意を抱いていた姉妹たちも含め、全員が同行するというのは、恋愛感情の整理がついていないようにも見え、読者にとっては複雑な心情を呼び起こしました。

さらに、読者の中には「選ばれなかった姉妹たちがそこまでして祝福に参加するのは無理がある」というリアリズムを重視する声もあります。まるで、四葉だけが“特別扱い”され、他の姉妹たちの感情が置き去りにされているような印象を受けた人も少なくありません。

このような批判の背景には、「ラブコメであっても、感情のリアリティは大事にしてほしい」という読者の思いがあります。だからこそ、この展開は一部のファンにとって受け入れがたかったのでしょう。

3-2. 四葉の「みんなで行った方が楽しい」発言の意味

四葉が「みんなで行った方が楽しい」と語る場面は、最終話の中でも非常に象徴的な一言です。このセリフは、新婚旅行という一般的には“ふたりきり”が基本のイベントに、姉妹全員が同行するという展開に説得力を持たせるためのキーになっています。

四葉は物語を通して、風太郎に直接アプローチをするよりも、影で支えるような立場を取り続けてきた人物です。彼女の優しさや“誰かのために尽くす”という性格は、他の姉妹たちとは異なる特徴でもありました。そして、そんな四葉が最終話でこのセリフを口にしたことは、彼女の価値観そのものを象徴しているといえます。

彼女にとっての“幸せ”は、自分だけが得るものではなく、「みんなが一緒に楽しめる時間を共有すること」にあるのです。五つ子という、唯一無二の関係性を持つ姉妹たちの中で育ったからこそ、誰かが孤立したり、排除されたりすることを避けたいという思いがあったのでしょう。

また、このセリフは「五等分の花嫁」という作品タイトルにもリンクしてきます。“誰かひとり”が勝者となり、他は敗者となるような恋愛競争ではなく、“五人全員がそれぞれの形で幸せになれる物語”を目指したという、作品全体のテーマにも通じているのです。

3-3. 番外編「122+1話」との接続と姉妹の絆の表現

最終話で描かれた姉妹全員の新婚旅行同行という異例の展開は、番外編「122+1話」によってさらに補完され、納得のいく流れとして描かれています。この番外編では、四葉と風太郎の新婚旅行が続き、他の姉妹たちもそれぞれのペースで関わっていく様子が描かれます。ここで強調されているのは、姉妹たちの“絆”の深さです。

五つ子という特異な存在である彼女たちは、常に一緒に成長してきました。時に衝突し、時に支え合いながら、“一緒にいること”が当たり前の日常を築いてきたのです。この関係性は、通常の兄弟姉妹とはまた違った、非常に密接で代えのきかないものです。

番外編では、その関係性が崩れることなく続いていることが描かれます。風太郎と四葉の結婚は、その“日常”に新たな形での変化を加える出来事でありながらも、姉妹たちはそれを“終わり”ではなく“新しい形の関係”として受け入れていきます。

この補完によって、最終話で違和感を覚えた読者にも、「あの展開には意味があったのだ」と気づかせる効果があります。つまり、あの新婚旅行シーンは単なる“ギャグ”や“おかしな展開”ではなく、五つ子の絆を最後まで描き切ろうとした試みだったのです。

このように、最終話と番外編をあわせて読むことで、物語が本当に伝えたかった“家族愛”や“支え合い”といったテーマがより鮮明になります。

4. 結婚式からの夢オチ演出が混乱を招いた理由

4-1. 回想か夢か?演出上の曖昧さがもたらした疑念

『五等分の花嫁』最終話で多くの読者を混乱させたのが、「結婚式」の後に描かれるあるシーンです。風太郎が目を覚まし、高校時代に戻っているような描写が突然挿入されることで、読者の間に「これは夢だったのでは?」という疑念が広がりました。

この演出では、まるで物語全体が風太郎の夢だったかのようにも受け取れるため、SNS上でも「夢オチなのか」「結婚式までが妄想なのか」という声が多数上がりました。特に、風太郎が目覚めた直後に「結婚式は……」と呟く場面が、あまりにも唐突で説明が少なかったことが、混乱を助長しています。

ただし、よく読み解いていくと、ここで描かれているのは“夢”ではなく“回想”の可能性が高いことが見えてきます。結婚式という大きな出来事を経た風太郎が、高校時代の思い出にふと立ち返る――そのような心理的演出として理解するほうが自然です。しかし、そこに明確な説明やナレーションが入らなかったため、読者の解釈に委ねられる形となり、結果的に「夢なのか?現実なのか?」という議論が噴出することになりました。

この曖昧な演出は、結末への評価を大きく左右する要素の一つとなっています。

4-2. 「夢だったのか」という声の根拠と否定材料

では、なぜ「夢だった」と受け取る人が多かったのでしょうか。その一つは、先述した“風太郎の目覚め”という演出です。彼がベッドの中で目を覚まし、何かを思い出したような表情を浮かべる場面は、「すべて夢だった」と解釈するには十分に象徴的でした。

また、最終話の構成自体が唐突に時間軸をジャンプしており、結婚式から高校時代の教室へと場面が移ることで、読者に「現実感」を持たせにくくなっています。特に原作を読んできた読者にとって、ここまでの物語の積み重ねが強かった分、「ここで夢オチかよ!」という反応が出やすくなってしまったわけです。

しかし、一方で「これは夢ではない」という根拠もきちんと用意されています。たとえば、作中で風太郎は五つ子それぞれに明確なメッセージを伝えており、特に四葉に対しては幼少期からの繋がりや、支えてくれたことへの感謝を込めた真摯な言葉を贈っています。このような細かな感情の描写は、夢で再現するにはあまりにリアルすぎます。

さらに、後日談ともいえる番外編「122+1話」では、四葉と風太郎が結婚後の生活を描かれており、彼らの関係が“現実”のものであることが補完されています。これはつまり、最終話の一部が夢だったというより、「結婚式という現実を経て、風太郎が高校時代の回想にふける」演出だったと考えるのが妥当だと言えるでしょう。

4-3. 作者の狙いは“曖昧さ”そのものだった?

では、なぜこんなにも「夢オチ」と誤解されやすい演出をあえて用いたのでしょうか? それは、春場ねぎ先生が“曖昧さ”そのものを意図的に物語に組み込んだ可能性があるからです。

『五等分の花嫁』は、最終的に四葉を選んだとはいえ、風太郎が五つ子全員にそれぞれ異なる形の“感謝”や“想い”を伝える物語でもあります。つまり、特定の一人だけが特別というより、全員が大切な存在であるというメッセージを持たせていたのです。

そのため、結婚式を“夢か現実か分からない”形にすることで、他の姉妹ファンにとっても「まだ可能性があったかもしれない」という余韻を残すことができます。この手法は、単に物語を完結させるのではなく、読者一人ひとりの中に“自分だけの結末”を思い描かせるための演出とも取れるのです。

また、あえて曖昧にしたことで、「もう一度読み返して確認したくなる」「本当に夢だったのか検証したい」といった読者の能動的な再読を促す効果もあります。つまり、物語を“読ませる”だけでなく“考えさせる”構造に仕上げたわけです。

このように、あの演出は単なるミスや演出不足ではなく、「物語を多層的に体験させるための設計」と考えると、春場先生の巧妙な手腕が感じ取れるのではないでしょうか。

5. アニメと原作の違いが招いた“伝わらなさ”

5-1. アニメでカットされた“核心シーン”の数々

アニメ版『五等分の花嫁』は、限られた放送時間の中でストーリーをまとめる必要があったため、原作と比べていくつかの重要なシーンが省略されていることが、最終話に対する「ひどい」といった声につながっています。特に、風太郎と四葉の関係性を深めるために欠かせないエピソードが描かれなかったことは、多くの視聴者にとって大きな疑問を残しました。

たとえば、原作では四葉が風太郎の家庭教師就任を最初に後押しし、序盤から“陰で支える存在”として描かれてきました。また、京都修学旅行編では、四葉こそが過去に風太郎と出会っていた“写真の少女”であることが明かされる伏線が丁寧に張られています。こうした背景があるからこそ、四葉が最終的に選ばれる結末には納得感が生まれるはずなのですが、アニメではこれらの細やかな描写が省かれ、唐突に四葉が花嫁として登場する構成になってしまっています。

さらに、結婚式の直前に行われた「最後の五つ子ゲーム」の描写も、原作では風太郎が姉妹一人ひとりに対する想いを語りながら、彼女たちの内面にしっかり向き合っていく重要な場面です。しかしアニメでは、その感情のやり取りが簡略化されており、「四葉を選ぶ決定打」が見えにくいまま終わってしまいました。これでは、原作の繊細な伏線や感情の積み重ねを知らない視聴者が、「なぜ四葉なのか?」と感じるのも無理はありません。

5-2. 原作組とアニメ勢で評価が真逆になる構造

この作品において、原作を読んだファンとアニメのみを視聴した層とでは、最終話への評価が大きく分かれているのが特徴です。これは、原作では伏線や人物描写が非常に丁寧に積み上げられている一方で、アニメでは時間や構成の制約により、その魅力が十分に伝わりにくくなっているためです。

原作ファンの間では、四葉が選ばれること自体に対する納得感が比較的強い傾向にあります。風太郎が“写真の少女”に再会するエピソード、そして風太郎が困難な時に寄り添ってくれた人物が実は四葉だったと判明する流れなど、読めば読むほど彼女が選ばれる必然性が見えてきます。つまり原作は、四葉エンドに至る“説得力の積み重ね”が物語として機能しているのです。

一方で、アニメだけを見ていると、四葉に関する決定的な描写が薄く感じられ、視聴者の印象としては「急に現れて急に結婚した人」というイメージになってしまいます。風太郎とより多くの感情の交流があったように見える三玖や二乃といったキャラが選ばれなかったことに疑問を感じるのも当然で、この構造の違いが評価の“真逆現象”を生んでいるのです。

SNS上でも、アニメ視聴後に「四葉エンドは納得できない」といった声が多く見られますが、そうした投稿に対して「原作を読めば納得できる」との返信が頻繁につくなど、両者の溝は作品理解の深度によって明確に表れていると言えるでしょう。

5-3. アニメ独自の演出が生んだ別の魅力と限界

ただし、アニメ版にも評価されるべき独自の魅力があります。特に、キャラクターたちの表情や声、音楽によって感情が視覚・聴覚的に伝わる演出は、原作にはない強みと言えるでしょう。たとえば、五つ子たちの仕草や照れた表情が細やかに描写されており、恋愛感情の揺れや青春の空気感がより生き生きと伝わってきます。

また、アニメではテンポよくストーリーが進むため、ラブコメ作品としての“見やすさ”や“テンションの高さ”を保っており、作品に初めて触れる視聴者にとっても入りやすい構成になっています。実際、アニメ版から『五等分の花嫁』に入ったというファンも少なくありません。

とはいえ、アニメには“尺の制限”という限界があります。全体の物語が14巻にわたって描かれた原作を、2クールのアニメや映画という限られた枠に収めるのは至難の業です。そのため、どうしても省略せざるを得ないエピソードが出てきてしまい、キャラの心理描写や伏線の回収といった重要な要素が削られがちになります。

結果として、アニメは“入門編”としての役割は果たしても、作品の本質や深みを理解するには物足りなさが残る――そんなバランス感が、視聴者の中に「期待していたものと違った」「感動しきれなかった」といった感想を生むことに繋がっているのかもしれません。

6. 作者の春場ねぎはなぜ四葉を選んだのか?

6-1. 風太郎と四葉の「幼少期の出会い」に注目

風太郎が四葉を選んだ理由のひとつとして、作品の根幹に関わる「幼少期の出会い」が挙げられます。この出会いは、物語の序盤では断片的に描かれていたため、多くの読者にとっては記憶の片隅に埋もれがちな伏線でした。しかし、実はこの出来事こそが、四葉エンドの“必然性”を裏付ける最も重要なポイントのひとつなのです。

風太郎と四葉は、京都での修学旅行に行くずっと前、まだ風太郎が中学生だった頃に偶然出会っていました。このとき四葉は、観光で訪れていた京都で迷子になっていた風太郎を助け、観光案内までしてあげるという、親切な少女として登場します。風太郎にとっては、この出会いが非常に強く印象に残っており、彼の価値観や人間関係の基礎となるほどの出来事でした。

また、四葉がその時点で既に風太郎の将来に深く関わる存在として描かれていたことにも注目です。実際、彼女は風太郎の記憶に残る「写真の中の少女」であり、物語の中盤以降、この伏線が少しずつ明かされていきます。最終的には、その少女が四葉であったことが明示され、風太郎が無意識のうちに彼女に惹かれていたことが読者にも理解される構成になっています。

このように、唐突に見える四葉エンドも、実は物語全体を通して綿密に張り巡らされた伏線のひとつによって支えられていたのです。

6-2. 支える者が選ばれるという構造的テーマ

「五等分の花嫁」の物語は、派手なアプローチや劇的な恋愛描写よりも、相手を“支える”という姿勢に大きな価値を置いています。特に、四葉の存在はその象徴ともいえるでしょう。彼女は他の姉妹たちのように明確な告白をしたり、恋愛感情を前面に押し出すことは少なかったものの、常に風太郎のそばに寄り添い、彼を支え続けてきました。

たとえば、風太郎が五つ子の家庭教師として苦戦していた初期のエピソードでは、四葉だけが一貫して彼を信じ、他の姉妹たちを説得しようと試みています。さらに、学園祭や修学旅行などの重要なイベントにおいても、彼女は常に裏方として動き、風太郎が前に進むための“土台”を提供し続けていたのです。

このような「縁の下の力持ち」としての存在感は、物語が進むにつれて次第に明確になっていきます。特に最終章では、四葉が自分の気持ちを抑えながらも他の姉妹たちの恋を応援しようとする姿勢が描かれ、その献身性がクローズアップされました。風太郎が最後に選ぶ相手として、派手さやドラマ性ではなく、静かで確かな“支え”を選んだという構造は、この作品の根底にあるテーマと深く結びついています。

つまり、四葉は恋愛勝者というよりも、物語の価値観に最も忠実な存在だったとも言えるのです。

6-3. 「五等分の花嫁」というタイトルの意味を回収する結末

タイトルに込められた「五等分の花嫁」という言葉には、単に五つ子のうち誰か一人が選ばれるという以上の意味が隠されています。この作品が描こうとしたのは、特定の誰かとの恋愛成就だけでなく、「五人全員が主役」であるという構造でした。

最終話で描かれた「五つ子ゲーム」のシーンは、まさにこのタイトルの意味を象徴しています。結婚式で全員が同じ花嫁衣装を着て現れ、風太郎に「誰が四葉か当ててみて」と言わせる流れは、一見するとコミカルに見えながらも、五つ子全員を対等に扱おうとする演出です。風太郎は全員に対して個別に感謝と敬意を述べ、彼女たち一人一人の成長と努力を称えることで、彼女たち全員が「選ばれなかったヒロイン」ではないと明確に示します。

さらに、四葉自身も「みんなで行った方が楽しい」と新婚旅行に姉妹全員を誘おうとすることで、姉妹全員の絆を物語の最後まで大切にしています。この行動には、恋愛だけで物語が完結するわけではないという、もうひとつの“家族愛”や“姉妹愛”のテーマが込められています。

このようにして「五等分の花嫁」というタイトルは、最後の最後で回収されることになります。たった一人が選ばれたとしても、全員が等しく愛され、全員が物語の“花嫁”だったのだ――という結末は、多くの読者にとって意外性とともに深い納得感をもたらしたのではないでしょうか。

7. 回収されなかった伏線と描写不足への失望

7-1. 五月の恋心はなぜ曖昧なまま終わったのか

五月と風太郎の関係は、物語の初期から非常に印象的に描かれてきました。物語冒頭、最初に風太郎と出会い、最も長く交流を続けてきたのが五月です。冷たく厳しい態度を取っていた頃から、次第に心を開いていく過程は、ファンの間でも「最終的に結ばれるのは五月かも」といった期待を持たれるほどのものでした。

しかし、結末を迎えてみれば、五月の恋心については明確に描かれないまま物語が終わっています。これは一体なぜだったのでしょうか?

一つの要因として考えられるのは、五月が「姉妹の調和と母の意志を継ぐ存在」としての役割を与えられていたことです。五つ子の中で最も真面目で、家庭的な価値観を重んじる彼女は、恋愛よりも姉妹全体の幸福を優先する立場にありました。物語後半では、五つ子の母・零奈の志を継ぐ人物として描かれることが多く、その立場からも、姉妹同士のバランスを崩すような恋愛の展開を避けたのかもしれません。

また、風太郎との関係も「最も本音で話せる相手」として位置づけられていました。これは恋愛とはまた違った“精神的な信頼”の表現とも解釈できます。ファンの間では、「五月は恋愛ではなく家族愛の象徴として描かれた」との見方もあります。

さらに、物語構成の観点から見ると、四葉エンドを確定させるためには、他の姉妹たちの恋愛感情の描写をある程度曖昧にしておく必要があったとも言えます。明確に恋心を示してしまえば、それが未成就に終わることがより強く“報われなさ”として印象づけられてしまいます。五月に関しては、あえて感情を曖昧にすることで、姉妹間の調和と物語全体のバランスを取ったのかもしれません。

つまり、五月の恋心が曖昧なままだったのは、彼女のキャラクター性と作品全体の構成上、意図的な選択であった可能性が高いのです。

7-2. 一花の将来・モデル活動の描写はどこへ?

一花は物語を通じて“芸能活動”を志すという、五つ子の中でも異色のキャラクター性を持っています。現実的な進路としてモデル・女優業を目指し、実際に作中でも芸能の仕事に打ち込む姿が描かれました。その過程で風太郎への恋心も芽生え、ライバルである妹たちに対して“裏工作”のような行動を取る場面もあり、彼女の複雑な感情が読者に強い印象を残したのは間違いありません。

しかし最終話では、一花の将来やモデル活動についての具体的な描写はほとんど登場しません。風太郎との関係も、五つ子ゲームの回想で軽く触れられる程度であり、「夢を追う強さ」に対する言及がされるに留まっています。芸能活動のその後が語られないため、「一花はあれからどうなったのか?」という疑問を抱いた読者も多かったのではないでしょうか。

一花のように将来の夢がはっきりしていたキャラクターに対して、その夢の成否や進捗を語らないまま幕を閉じたことは、読者にとって大きな消化不良だったと言えます。特に、四葉エンドを描くために多くのエピソードを割いていた最終巻において、一花のパーソナルな部分がほとんど触れられなかったことは、彼女のファンにとっては物足りなさを感じるポイントだったでしょう。

おそらく、物語の焦点を恋愛と結婚式に絞ったことで、将来の展望まで描き切る尺がなかったのかもしれません。しかし、あれだけ丁寧に個々の進路や夢を語っていた中盤を思えば、終盤でもう一度それを拾い上げてほしかったというのが、多くの読者の本音だと思います。

7-3. 幼少期の誓いの詳細や母親の描写の“消化不良”

五等分の花嫁には、物語の根幹とも言える「幼少期の誓い」という重要な伏線が存在していました。風太郎が昔出会った女の子との再会、それが五つ子の誰だったのかという“ミステリー”が物語を動かす原動力となっていました。そして、その相手が四葉であったことが明かされるわけですが、読者の中には「その誓いの詳細が曖昧だった」「もっと丁寧に描いてほしかった」という声も少なくありません。

例えば、風太郎がその記憶をなぜ思い出したのか、四葉がなぜその誓いを胸に秘めていたのかといった心理描写は最終話ではそこまで深く掘り下げられていません。京都での再会、鐘のキスなどを経て「四葉こそがあのときの子だった」と結論づけられますが、それが読者に対して十分に感情的な納得を与えるかというと、やや物足りなさが残ります。

また、五つ子たちの母親、零奈の描写についても“語られなかった謎”が残ったままです。零奈は一花に芸能への夢を託し、五月に学業の道を示した存在であり、姉妹たちに大きな影響を与えた人物でした。それにもかかわらず、母の過去や、なぜ五つ子が「五等分」の価値観で育ったのかといった背景については、作中であまり深く触れられていません。

母親の遺志が物語全体の価値観形成に大きく関わっていることを考えると、もう一歩踏み込んだ描写が欲しかったところです。零奈の生前の思想や五つ子に伝えたかったこと、そして風太郎との結びつきへの影響などが描かれていれば、より物語のテーマが立体的になっていたのではないでしょうか。

結果として、幼少期の誓いや母親の影響という“物語の根っこ”に当たる要素が、最後まで明確に描かれなかったことは、作品全体の理解をやや曖昧にしてしまう要因となりました。それゆえに、「最後がひどい」と感じた読者の多くは、恋愛の帰結よりも、こうした“回収されなかった大きなテーマ”にこそモヤモヤを抱いていたのかもしれません。

8. キャラ別の読者感情を深掘りする

8-1. 三玖:努力と成長の描写が報われなかった悲劇

三玖は、『五等分の花嫁』における最も人気の高いキャラクターであり、公式の人気投票でも堂々の1位を獲得した実績を持つヒロインです。物語序盤から読者の心をつかみ続けた彼女の魅力は、その健気さと努力にあります。元々は運動も勉強も苦手だった彼女が、風太郎の存在をきっかけに少しずつ成長していく姿は、多くのファンに感情移入させる力を持っていました。

特に印象的だったのは、三玖が料理の腕を磨くシーンや、苦手な科目に真正面から取り組む様子。さらには自分の気持ちを隠しながらも、他の姉妹を思いやる描写が何度も重ねられ、視聴者・読者から「応援したくなるヒロイン」として絶大な支持を受けてきました。物語が進むにつれ、彼女が風太郎のことを本気で好きになり、その気持ちを真っ直ぐに伝える場面には、多くの読者が胸を打たれたことでしょう。

にもかかわらず、最終的に三玖は風太郎に選ばれませんでした。この事実は、読者の間で「努力が報われない悲劇」として語られ、多くのファンにとって受け入れがたい結末となりました。実際、SNSでは「どうして三玖じゃないの?」「ここまで描写しておいて選ばれないのはあんまりだ」という声が相次いで投稿されました。

三玖の物語は、その真面目さと健気さ、そして努力の積み重ねによって築かれてきたものです。だからこそ、その努力が恋愛の結果に反映されなかったことで、多くの読者は落胆し、「最終話 ひどい」と検索する動機にもつながったのです。物語上のバランスとしては重要な役割を果たした彼女ですが、「ヒロイン」としての道が閉ざされたことに、深い喪失感を覚えた人も多かったのではないでしょうか。

8-2. 二乃:告白のインパクトと空振りの理由

二乃は、物語の中盤から後半にかけて大きな存在感を放つヒロインの一人です。特に、風太郎に対して真っ直ぐで情熱的な想いをぶつける告白シーンは、シリーズを代表する名シーンとも言えるほど、多くのファンの記憶に残っています。ツンデレな性格から一転して、恋する乙女としての一面を見せたことで、「二乃推し」のファンが急増したのもこのタイミングでした。

彼女の告白は、タイミングも台詞も極めて印象的で、物語全体の空気を変えるほどの力を持っていました。恋愛に対して一途で、他の姉妹を気にするよりもまず自分の気持ちを真剣に伝える姿勢は、多くの読者から「勇気をもらった」「自分の気持ちに正直でかっこいい」と絶賛されました。

しかし、最終話ではその二乃も選ばれませんでした。これは、彼女の告白の力強さと対比して非常にあっけない結末と感じた読者が多く、「あれだけ印象的なシーンを用意しておきながら、何の意味があったのか」と疑問視する声が上がったのです。

さらに言えば、二乃は風太郎に対して最も積極的にアプローチした姉妹でもあります。その行動力と直球の愛情表現は、風太郎の心に何らかの影響を与えたはずだという期待もあったため、彼女が選ばれなかったことは「報われなさ」を感じさせる要因となりました。

読者としては、「積極的で努力もしたキャラが恋愛で勝てない」という展開に納得しにくい部分があり、そこから「ひどい」「釈然としない」という評価に繋がった側面があるのです。二乃の愛は本物だった。それだけに、その結果が“空振り”として処理されてしまったことに、多くの読者が落胆しました。

8-3. 一花・五月:多面的キャラの扱いの難しさ

一花と五月は、物語において非常に多面的な魅力を持ったキャラクターです。どちらも単純に「恋のライバル」という位置づけにとどまらず、それぞれが物語に深い陰影を与える存在として描かれてきました。

一花は、姉妹の中で最も大人びた雰囲気を持ち、女優としての顔も併せ持つ人物です。その一方で、恋愛に関してはかなり策略的に動き、時には妹たちを出し抜こうとするような一面も見せました。そんな彼女の行動は、読者から賛否を呼び、嫌われ役になりつつも「リアルな感情の揺れを描いている」として評価された面もありました。

しかし最終話では、一花のその後についてほとんど描かれず、女優活動の未来や風太郎との関係の結末も明確に示されませんでした。物語において一時は中心的な存在だった彼女の扱いがあまりにあっさりしていたことが、「消化不良」として残ってしまったのです。

一方、五月は物語冒頭で最初に風太郎と出会い、唯一風太郎の家庭教師になることに強く反発していたキャラクターです。次第に二人は本音でぶつかり合うようになり、物語を通して重要なポジションを築いていきました。彼女の存在は、姉妹の中でも特に“まとめ役”のような印象があり、ファンからは「もしかして最後に選ばれるのでは?」という期待も持たれていました。

それにもかかわらず、五月の恋愛感情が最後まで明確に描かれなかったことに、多くの読者は戸惑いを感じました。物語の中盤以降、風太郎との関係はかなり親密に描かれていたにも関わらず、最終的には「恋愛的にどうだったのか」が語られずじまいで終わるのです。

一花も五月も、物語において非常に重要で、かつ魅力的なキャラであったにもかかわらず、最終話では恋愛的な観点での役割が中途半端に終わった印象が否めません。そのため、読者からは「この二人の描写が中途半端だったのがもったいない」「もっと深掘りできたはず」といった声が多く上がっており、最終話に対する不満の一因となりました。

9. 他ラブコメ作品との対比で見える“異質な構成”

9-1. 人気順で結ばれる王道パターンとの違い

恋愛ものやラブコメ作品において、読者人気の高いキャラクターが最終的に選ばれるという展開は、ある意味「王道」とされています。たとえば『ニセコイ』では、主人公・一条楽がヒロインの中で最も人気が高かった桐崎千棘を選び、『ぼくたちは勉強ができない』のアニメ版でも、文乃が“メインヒロイン”として位置づけられた形でした。こうした流れは、ファンの納得感や満足度を重視した“安全策”とも言えるかもしれません。

一方、『五等分の花嫁』では、圧倒的な人気を誇っていた三玖(公式人気投票で1位)が選ばれず、最終的に風太郎が選んだのは四女・四葉でした。これは多くの読者にとって想定外の展開であり、作品への強い感情的反発を引き起こす一因になりました。三玖は、風太郎への一途な想いを抱き続け、料理や勉強なども努力して変わろうとした姿が非常に共感を呼びました。そのため、「どうして彼女が選ばれなかったのか」という疑問や不満が噴出するのも無理はありません。

このように、本作では人気順による「王道展開」に背を向け、あえて意外性のある結末を描くことで、王道とは異なるメッセージ性を打ち出しています。表面的な人気に流されず、「支える者」「裏で努力してきた者」を報いるという物語上の信念が込められている点で、極めて異色であり、そこにこそ賛否が分かれる所以があるのです。

9-2. マルチエンドを避けた“一本道構成”の意義

近年のラブコメ作品では、読者の不満を和らげる手段として、いわゆる“マルチエンド”方式を取り入れる例が増えています。これは「誰が選ばれても物語として正しい」という前提で、ヒロインごとの個別ルートを描いたり、分岐エンドを提示したりするスタイルです。作品例としては、『かぐや様は告らせたい』や『五等分の花嫁』と同様に複数ヒロインを扱うタイトルでも、ゲームやアニメでは各キャラにスポットを当てた展開を用意するなど、多様なアプローチが見られます。

しかし『五等分の花嫁』は、全14巻という長期連載にも関わらず、最初から最後まで一本道の構成を貫いています。物語の結末は一つ、風太郎が選んだのは四葉、というブレのない構造です。これは非常に珍しい選択であり、「誰か一人が選ばれる=他の姉妹は選ばれない」という痛みを含んでいます。だからこそ、読者の感情が大きく揺れ動き、「納得できない」と感じる人が多かったのでしょう。

ただし、この一本道構成には明確な意義があります。それは「風太郎の成長」と「五つ子それぞれの魅力の尊重」です。選ばれなかった姉妹たちも、単なる“当て馬”として描かれたわけではなく、全員がヒロインとして誠実に描かれました。風太郎は最終話でそれぞれの姉妹に対して敬意と感謝の言葉を伝え、彼女たちの魅力と存在価値を肯定しています。その上で一人を選んだという結末は、読者に強い“現実感”を与える一方で、「選ばれなかったキャラの救済はないのか?」というモヤモヤも残します。

それでも、「選ぶ」という行為の重みを描き切った本作の一本道構成は、現代のラブコメにおいて貴重な一例と言えるでしょう。

9-3. 結末における“賭け”としての四葉選択

四葉というキャラクターが選ばれる展開は、作者にとっても「賭け」となる選択だったことは想像に難くありません。彼女は、物語を通して「風太郎を支える影の存在」として描かれており、読者の間でも「空気」と揶揄されることが少なくありませんでした。他の姉妹のように明確なアプローチやドラマチックなイベントが少なく、「選ばれる理由が弱い」と受け取られてしまったのです。

しかし実際には、四葉は序盤から風太郎の家庭教師就任を後押しし、京都での幼少期の出会いという決定的な伏線も仕込まれていました。最終話に至るまでの細やかな積み重ねを丁寧に追えば、四葉の存在がどれだけ物語の軸にいたのかが分かってきます。とはいえ、それは“後から気づく”性質のものであり、多くの読者が初見で気づくのは難しい伏線の張り方だったと言えます。

この“分かりづらさ”は、結果として「唐突な結末」に見える要因になり、SNSでは「四葉エンド、意味が分からない」という声が一時的に噴出しました。それでも作者は、読者の反発を恐れず、自らが描きたい結末=四葉を選ぶ物語を貫いたのです。この姿勢こそが、“賭け”であると同時に、創作への信念でもあったのではないでしょうか。

さらに言えば、この四葉選択は、単なる恋愛の勝敗ではなく、「どう生きるか」「誰を信じるか」を示す選択でもあります。風太郎が選んだのは、ただの恋愛対象ではなく、自分の人生を共に歩む“伴侶”としての四葉だったのです。

そうした重みのある選択を描いたからこそ、『五等分の花嫁』は、賛否を巻き起こしながらも、今なお語り継がれる作品となったのでしょう。

10. 批判→再評価へ:SNSの温度変化を追う

10-1. 発売直後の炎上、冷静な再考、そして評価の好転

『五等分の花嫁』の最終話が掲載された直後、多くの読者がSNSで「ひどい」「納得できない」といった強い言葉を発信し、大きな炎上状態となりました。特に注目されたのは、風太郎が選んだ相手が四葉だったという点です。これまでストーリーを追ってきた多くのファンの間では、三玖や二乃を推す声が圧倒的に多く、三玖に至っては公式人気投票で1位を獲得していたほどでした。そのため、「なぜ一番人気の三玖ではないのか」「なぜ描写が少なかった四葉が選ばれるのか」といった疑問と反発が殺到したのです。

また、最終話における“新婚旅行に姉妹全員が同行する”という展開や、“夢オチ”とも受け取れる回想の演出が、読者の混乱と違和感をさらに煽りました。こうした複数の要素が重なり、一時は「作者の意図が読者に伝わらなかった失敗作」とまで言われることもあったのです。

しかし、時間の経過とともに状況は徐々に変化していきました。読者の中には改めて全巻を通読したり、他の人の感想を読みながら冷静に内容を見直す人が増え、四葉が選ばれた背景や作品に込められたテーマに理解を示す声も出始めました。「一度読んだときは納得できなかったけど、再読してみると伏線がしっかり張られていた」「物語のテーマとして一貫していた」といった意見が増え、評価は少しずつ好転していったのです。作品が深く読み込まれることで、新たな価値が見出されていった好例と言えるでしょう。

10-2. 再読によって見える伏線の妙

一度は「唐突」「納得できない」と批判された四葉エンドですが、再読することでその印象が一変することも珍しくありません。なぜなら、物語の序盤から実は四葉に関する重要な伏線がいくつも丁寧に張られていたからです。

たとえば、風太郎が五つ子の家庭教師として関わることになったそもそものきっかけを作ったのは四葉でした。また、修学旅行での“鐘の下でキスした少女”も四葉であり、これは物語の終盤に明かされる最大級の伏線として巧妙に隠されていました。さらに、風太郎の変装を見破った唯一の姉妹も四葉であり、彼女が風太郎の本質を見抜いていたことを示しています。

初読のときは三玖や二乃の分かりやすく感情的なアプローチが印象に残りがちですが、再度読んでみると、静かに一歩引いて風太郎を支え続けていた四葉の存在感と、その選択の必然性が浮かび上がってくるのです。

このように、四葉は表立って目立つヒロインではなかったものの、「五等分の花嫁」という作品タイトルの意味を最も体現した存在とも言えます。彼女は“支える愛”を貫き通し、その結果として風太郎に選ばれた。再読によってこれらの伏線を発見したとき、読者は四葉エンドを新たな視点で受け止めるようになります。

10-3. 「ひどい」から「深い」への転換点とは

最終話に対して「ひどい」と思った人が、作品を再読することで「深い」と感じるようになる――この評価の変化には、物語の構成力とテーマ性の強さが大きく関係しています。

本作は単なる恋愛バトルではなく、「五等分の姉妹」それぞれの個性と成長、そして“選ばれること”の意味を描いた群像劇でもありました。物語の中で風太郎は、姉妹一人ひとりの魅力を理解し、受け入れていきます。そして最終的に選ばれるのが四葉という展開は、努力や人気とは別の「支える愛」「陰ながらの献身」といった、目には見えにくい価値を称えるものだったのです。

また、物語のラストで風太郎が五つ子全員にそれぞれの魅力を言葉で伝えるシーンも重要な転換点です。この場面は、選ばれなかった姉妹たちへの“救い”とも受け取れます。彼女たちの努力が否定されたわけではなく、それぞれがかけがえのない存在だったというメッセージが込められているのです。

このような細やかな描写や伏線、そしてテーマ性を理解した読者は、「あのとき“ひどい”と感じたのは、自分の期待と違ったからにすぎなかった」と気づきます。そこから生まれる感情の再構築こそが、「深い」と評される所以です。

結果として、『五等分の花嫁』の最終話は、多くのラブコメ作品にはない“再考の余地”と“多層的な読後感”を持つ、極めて特徴的なエンディングとして再評価されていったのです。

11. 新シリーズ「五等分の花嫁*」が示す未来への期待

11-1. 新婚旅行編は“救済編”となり得るか

「五等分の花嫁*」として発表された新シリーズでは、四葉と風太郎の新婚旅行を軸に物語が展開される予定です。この展開は、最終話で大きな反響を呼んだ”五つ子全員での新婚旅行同行”というシーンと深くつながっており、多くのファンが抱いた「納得できない」という感情への”救済編”となる可能性を秘めています。

最終話では、風太郎と四葉の結婚式後に、他の姉妹たちも新婚旅行に同行しようとする描写がありましたが、この展開に対してSNS上では「現実感がなさすぎる」「気持ち悪い」といった否定的な意見が多く見られました。特に、長年の恋愛描写の末に誰か一人が選ばれるというラブコメの王道構造に反して、選ばれなかった姉妹たちがなおも物語に深く関わり続ける展開は、多くの視聴者・読者にとって受け入れがたかったようです。

しかしながら、この新婚旅行編では、そうした“違和感”に対しての背景や意図が丁寧に描かれることで、ただの奇抜な展開ではなく、「五等分」というタイトルが意味する“姉妹全員を大切にする構造”の延長線上にあることを示すチャンスにもなります。つまり、新シリーズが真の意味での“救済編”として機能すれば、最終話への否定的な印象を緩和し、読者の解釈をアップデートすることが可能になるのです。

11-2. 伏線回収とキャラ補完の場としての役割

新シリーズには、これまで描かれきれなかったキャラクターたちの内面や関係性、さらに未回収の伏線を解き明かす「補完」の役割が強く期待されています。たとえば、五月の風太郎に対する感情については、物語を通じて曖昧なまま終わりましたが、多くの読者は彼女が風太郎に対して何らかの想いを抱いていたと感じていました。この部分が新シリーズで明示されることで、五月の立ち位置がようやく明確になるかもしれません。

また、長女・一花のモデル活動の将来や、次女・二乃の情熱的なアプローチが物語全体にどう影響を与えていたのか、さらに三女・三玖の努力と成長がどのような意味を持っていたのかといった点も、最終話では深掘りされないままに終わってしまいました。三玖に関しては、読者人気投票で1位を獲得していたにもかかわらず、報われない結果となったことに対する不満が大きく、彼女の成長やその後の人生が描かれることは、非常に大きな意味を持つといえるでしょう。

さらに、作中に多く張り巡らされていた幼少期の出会いの伏線や、母親の意志を継いだ五月の描写、一花の進路に関する言及など、まだまだ描くべきテーマは数多く残されています。これらが新シリーズで丁寧に描かれることによって、「なんであの描写がなかったのか」という読者のモヤモヤが晴れる可能性が十分にあるのです。

11-3. 批判的ファンの“納得”を得られる可能性

最終話に対して「ひどい」と感じたファンの多くは、四葉エンドの必然性よりも“感情の置き場所”を失ったことに戸惑いを覚えたのではないでしょうか。たとえば、三玖や二乃といった人気の高いキャラクターが、風太郎に向けて全力で想いを伝え、成長してきた姿を長く追っていたファンにとっては、四葉が選ばれるという結末は“感情の置き去り”のように映ったのです。

新シリーズがこれらのキャラクターたちの「その後」を描き、それぞれが前を向いて歩んでいく姿を見せることができれば、選ばれなかったことそのものよりも、“彼女たちの物語がここで終わらない”という安心感を与えることができます。つまり、これは単なるアフターストーリーではなく、ファンに対しての誠実なアンサーにもなり得るのです。

また、風太郎と四葉の関係性自体も、最終話だけでは納得しきれなかったという声は根強くあります。「なぜ風太郎は四葉を選んだのか」「どの瞬間に恋愛感情が芽生えたのか」といった疑問に対して、新シリーズでより丁寧に描写が加わることで、四葉エンドへの理解と共感が深まり、あれほど批判されていた結末が“ようやく受け入れられる”段階にまで進むことも期待できます。

新婚旅行という舞台設定は、単にロマンチックな場面を描くためではなく、過去の感情や伏線の整理、キャラクターへの救済、そして読者への丁寧な説明を行う場として、非常に機能的な役割を果たすはずです。ファンが納得できる結末とは、ただのハッピーエンドではなく、物語の積み重ねに対して誠実であること。それを体現できるかどうかが、新シリーズの成否を分ける鍵になるでしょう。

12. 総括:なぜ「ひどい」と言われ、今も語られ続けるのか

12-1. ラブコメというジャンルの中の位置づけ

『五等分の花嫁』は、数あるラブコメ作品の中でも特に「ヒロインレース」を重視した構成で話題を集めた作品です。複数の魅力的なヒロインたちが登場し、最終的に誰が主人公の上杉風太郎と結ばれるのかを描くスタイルは、『ニセコイ』や『ぼくたちは勉強ができない』といった同ジャンルの作品と共通しています。ただ、『五等分の花嫁』がユニークだったのは、五つ子という設定を活かして、視覚的にも個性でも完全に等しい状態からスタートし、読者に「誰が選ばれるか」を意識させながら物語を進めた点です。

一般的なラブコメでは、人気投票で上位のキャラが最終的に選ばれるケースが多いですが、本作では人気投票で1位だった三玖ではなく、物語序盤から風太郎を陰ながら支えていた四葉が選ばれたことが、大きな議論を呼びました。この展開は、ラブコメの定石をあえて外したという意味で、ジャンルの中でも異質であり、賛否両論が起こることになりました。

つまり、『五等分の花嫁』は、ラブコメというジャンルの中で「人気キャラ=選ばれる」という図式を崩した挑戦的な作品であり、その構造自体が読者に強い印象を残し、今なお語られ続ける理由のひとつになっているのです。

12-2. 完成度の高さゆえに生まれたギャップ

『五等分の花嫁』の物語構成は、緻密に張り巡らされた伏線とそれぞれのキャラの内面描写によって、高い完成度を誇っています。たとえば、四葉が風太郎の初恋の少女だったという伏線や、京都の修学旅行での出会いなど、読者が読み返すことで気づけるような要素が多数盛り込まれていました。これらは一見すると地味ですが、物語の終盤になって重要な意味を持つ、まさに「伏線の美学」とも言える構造です。

しかし、それゆえに発生したのが「伝わらなさ」によるギャップです。多くの読者にとって、物語終盤まで四葉の恋愛感情や風太郎との関係性は明確に見えづらく、特に二乃や三玖といった感情表現が強く描かれてきたキャラに比べて、描写が淡白に感じられたのは事実です。

実際、SNSやレビューでは「なぜ四葉なのか」「努力した三玖が報われないのは納得できない」といった声が多く上がり、結果として「最終話がひどい」と感じる読者を生み出しました。完成度の高い構成がゆえに、十分に理解できなかった場合の落差も大きく、それが作品全体の印象を左右してしまったのです。

12-3. 「終わり方」だけでは語れない作品の深み

『五等分の花嫁』は、最終話の結末だけで語るにはあまりにももったいないほど、物語全体を通して緻密に設計された作品です。風太郎が五つ子たちと出会い、それぞれの個性と関係性を築いていく中で描かれる“成長”と“選択”は、ラブコメ以上の人間ドラマとしての厚みを持っています。

たとえば、三玖が苦手な料理を努力して克服したり、二乃が素直になれないながらも誠実な想いをぶつけたりする場面は、多くの読者の共感を呼びました。四葉もまた、自身の過去の失敗を背負いながら他人を優先し続けるという、繊細な内面が後半にかけてじっくり描かれています。特に終盤では、彼女がなぜ自分の気持ちを抑えてきたのか、そしてどのようにして風太郎と向き合うようになったのかが明かされることで、彼女の選択に深みが加わります。

また、最終話の「五つ子ゲーム」では、風太郎が一人ひとりの姉妹に対して心の底から向き合っている様子が丁寧に描かれ、ただの“誰が選ばれるか”という話ではないことが強調されます。このシーンは、単なる結末ではなく、それまでの物語の積み重ねと感情の集約として機能しているのです。

ですから、「終わり方が納得いかない」という意見も確かにありますが、それ以上に大切なのは、そこに至るまでの過程と、五つ子それぞれが描いた軌跡の尊さです。作品の魅力は一話完結ではなく、全14巻を通してこそ最大限に伝わる構造になっているのです。

コメント