「異世界失格って、もしかしてパクリ?」そんな疑問を抱いた方は少なくないはずです。太宰治との類似、異世界転生らしからぬ主人公像、文学的な言い回し…。確かに、どこか既視感はあるかもしれません。しかし、本当に“模倣”と言い切れるのでしょうか? 本記事では、「パクリ」と言われる理由を徹底的に分解し、作品に込められた創作意図やジャンル内での独自性、キャラクター設計の深さを多角的に検証します。読めばきっと、この作品の本質が見えてくるはずです。

1. 「異世界失格 パクリ疑惑」とは?検索ユーザーが抱えるモヤモヤとは

1-1. 「パクリ」という言葉が出る背景にある違和感と先入観

「異世界失格」という作品を検索すると、関連ワードにしばしば「パクリ」という言葉が出てきます。この背景には、物語の冒頭設定や主人公のキャラクターが、あまりにも太宰治を想起させる点が影響しています。たとえば、主人公が「さっちゃん」との入水心中を図ろうとした直後に異世界へ転生する展開や、「恥の多い生涯を送ってきました」といった独白風のセリフには、太宰の代表作『人間失格』や彼の私生活との共通点が色濃く感じられます。

このような類似性に触れたとき、多くの人は“どこかで見たことがある”という印象を持つため、「これはパクリではないか?」という疑念に繋がってしまうのかもしれません。とくに、異世界転生ジャンルはもともとテンプレート化されやすく、似たような作品が乱立する中で、少しでも既視感のある設定やキャラが登場すると、敏感に「模倣」のレッテルが貼られがちです。

しかし実際には、「異世界失格」の物語は太宰作品の単なるコピーではなく、明確な“再解釈”や“創作意図”が感じられる構成になっています。たとえば、転生後の主人公は「勇者」として召喚されながらも、HP1で常時毒状態という圧倒的不利な立場から物語をスタートします。これは従来の異世界作品で見られる“チート無双”の真逆を行く設定であり、明らかに定番とは距離を置いています。

また、主人公が持つ「執筆(ストーリーテラー)」という能力も異色で、このスキルは他の転移者を元の世界に戻す力を持っていますが、その発動には彼の“執筆意欲”が必要という、極めてメンタル依存型の仕様です。こうした要素が、表面的な類似性の裏にある本作の独自性を示しており、初見で感じる「パクリでは?」という疑問が、作品を読み進めるにつれて「なるほど、これはオマージュの域を超えている」と感じられる読者も多いようです。

つまり、「パクリ」と感じてしまうのは、文学作品をモチーフにした異世界転生というアプローチ自体が珍しいがゆえに、“見慣れないもの”への警戒感が働いてしまうことも一因でしょう。その先入観を乗り越えた先に、本作の本当の魅力が見えてくるのです。

1-2. 「異世界失格」は何が異色なのか?──基本情報と導入まとめ

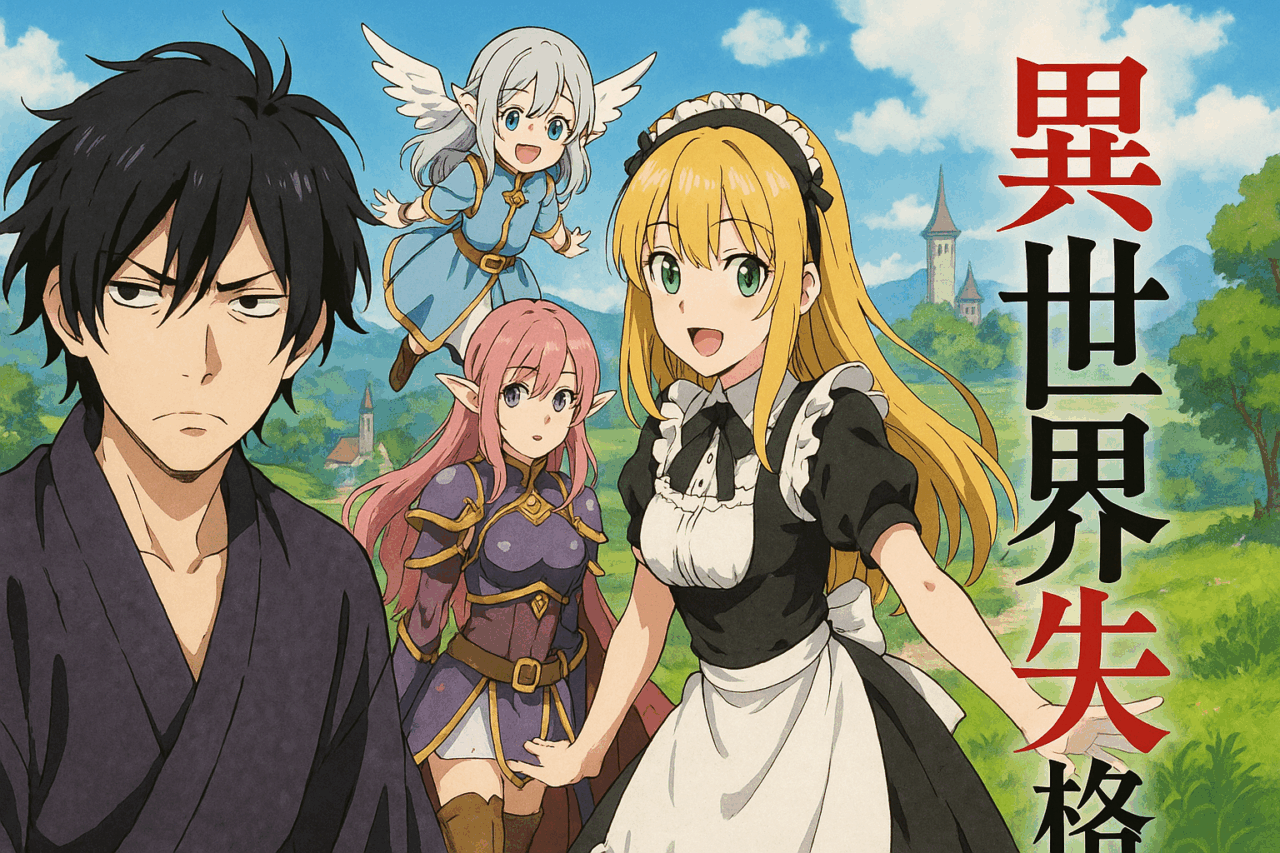

『異世界失格』は、野田宏さん原作、若松卓宏さん作画による異世界転生ファンタジー漫画で、2019年10月から小学館のWeb漫画サイト「やわらかスピリッツ」で連載が始まりました。2024年にはアニメ化も実現し、声優・神谷浩史さんによる主人公の演技が大きな話題を呼び、注目度が一気に高まりました。

本作の最大の特徴は、“死にたがりの文豪”が異世界に転生するという、これまでの異世界転生作品にはなかったスタートラインにあります。物語は、主人公が愛人「さっちゃん」との入水心中を図る場面から始まりますが、その最中にトラックに轢かれて異世界へ転移。目を覚ますと、そこは「勇者」として召喚された世界でした――ただし、HPは1、毒状態、スキルもほとんど無しという“ほぼ戦力外”の体で。

彼が唯一持っているスキルは「執筆(ストーリーテラー)」。これは、物語を書くことで転移者を元の世界に戻す力ですが、発動するには本人の強い執筆意欲が必要という極めて難易度の高い能力です。つまり、この主人公「センセー」は、戦って世界を救うタイプの勇者ではなく、“観察する者”として物語に関わっていきます。

また、本作のタイトル『異世界失格』自体が、太宰治の『人間失格』を想起させるように設計されており、その内容も随所に太宰文学の影響を感じさせる作りになっています。しかし、それは単なる模倣ではなく、「もし太宰治のような人物が異世界に転生したら?」という創作上の問いかけのようにも受け取れる設計です。

登場人物たちも個性豊かで、純粋すぎる神官・アネット、猫耳の武闘家・タマなど、彼らとの関わりの中でセンセー自身も変化していきます。ただし、その変化は“成長”というより、“現実との向き合い方の模索”というべきもので、従来の“異世界で活躍することで自信を取り戻す”というテンプレとは一線を画しています。

このように『異世界失格』は、「異世界転生×太宰治」という異色の掛け合わせを基盤に、ユーモアと絶望、虚無と希望が混ざり合った独特の世界観を作り出しています。ジャンルとしては確かに「異世界転生」ですが、その枠にはとどまらない深さと文学性を兼ね備えている点こそが、多くの読者を惹きつけてやまない所以です。

2. 「パクリ」と言われる理由を分解してみる

2-1. モデルは太宰治?文学的オマージュのラインを検証

『異世界失格』の主人公・センセーには、太宰治の影が色濃く投影されていると多くの読者が感じています。明確に名前が出ているわけではありませんが、センセーのキャラクター造形や物語の始まり方、言動の一つひとつに、太宰治の人生や作品へのオマージュが散りばめられています。

たとえば、センセーは物語冒頭で愛人・さっちゃんと心中を図りますが、これは実際に太宰治が山崎富栄と玉川上水で心中したエピソードを想起させます。この点は明確な一致があり、偶然とは考えにくいでしょう。さらに、センセーの病的なまでの自己嫌悪と虚無感、死にたがりな姿勢は、太宰の代表作『人間失格』や『斜陽』に登場する人物像と重なります。

作者である野田宏さんは、日本文学へのリスペクトを公言しており、特に太宰治の作品から大きな影響を受けていることも語っています。ただし、『異世界失格』は単に太宰の人生をなぞるだけではありません。センセーというキャラクターは、太宰をモデルにしつつも、異世界という舞台で独自の進化を遂げています。これは“モデルにしている”ことと“模倣している”ことの決定的な違いです。

つまり、本作におけるセンセーは、太宰治という人物そのものではなく、「もし太宰のような人物が異世界に召喚されたら?」という、極めて文学的な仮定のもとに構築されたキャラクターなのです。

2-2. 「人間失格」「斜陽」「晩年」…類似する言語・行動・文体分析

『異世界失格』には、太宰治の文学作品からの影響がはっきりと見て取れるセリフや行動が数多くあります。特に頻繁に話題に上がるのが『人間失格』『斜陽』『晩年』といった代表作との比較です。ここでは、実際にどのような点が共通しているのかを具体的に見ていきます。

まず『人間失格』では、「恥の多い生涯を送ってきました」という有名な冒頭のフレーズが語られますが、センセーの独白にも似たような雰囲気があります。たとえば、「どうせ生きていても苦しいだけなんですよ」という発言や、「何かに期待することに疲れました」といった表現が、太宰作品に見られる独特の厭世観と重なります。

また、センセーが時折見せる他人への皮肉や自己卑下、突如として現れる過剰な感傷なども、太宰文学において特徴的な語り口です。文体としても、センセーのモノローグには散文詩のようなリズムと、会話に見せかけた自問自答が多く見られ、読者に“太宰らしさ”を感じさせる要素になっています。

加えて、彼の「死」を美化するような姿勢もまた、『斜陽』のヒロインや『晩年』に登場する作家自身の破滅願望を想起させます。こうした要素が複合的に組み合わさることで、『異世界失格』はただの異世界転生ものではなく、文学的作品としての深みを持っているのです。

2-3. 「さっちゃん」は誰か?──太宰作品に登場する女性像との比較

『異世界失格』でセンセーが異世界転生後も執拗に探し続ける「さっちゃん」という女性。このキャラクターは、単なるヒロインという枠を超えて、主人公の死生観やアイデンティティそのものに深く関わる存在として描かれています。その点で、太宰治の人生や作品に登場する女性像との関連が多く語られるのも納得です。

もっとも指摘されるのは、「さっちゃん」のモデルが太宰の愛人・山崎富栄ではないかという説です。富栄は、太宰が人生の最後に心中を遂げた相手であり、その献身的な姿勢や盲目的な愛情は、センセーが語る「さっちゃん」の像とよく似ています。異世界転生という非現実の中で、彼がなおも「さっちゃん」を探し続ける姿には、単なる恋愛感情ではなく、現世への執着や未練の象徴としての意味合いすら含まれているのかもしれません。

また、太宰作品に登場する女性たちは、どこか陰のある美しさや、救済者のような優しさ、そして最終的には主人公と共に「堕ちていく」運命を共有する存在が多く、『ヴィヨンの妻』や『斜陽』に出てくる女性像とも重なります。

「さっちゃん」は物語の進行において明確に描写されない場面も多く、彼女が本当に存在するのか、幻想なのか曖昧な部分もあります。しかしその曖昧さこそが、“現実と幻想のあいだ”をさまよう太宰的世界観と重なり、物語に一層の深みを与えているのです。

2-4. なぜ“異世界×文豪”は珍しいのに「既視感」を持たれるのか?

「異世界転生」といえば、どこかの社会人や学生がトラックに轢かれて異世界に飛ばされ、“チート能力”で無双するというテンプレートが思い浮かぶ人も多いと思います。ところが『異世界失格』は、そうした王道とは全く異なる“文豪の魂”を異世界に放り込むという、非常にユニークな発想から始まっています。

一見すると前例のない挑戦的な設定ですが、読者の多くは本作に対して「どこかで見たような」「あれ?これ太宰じゃないの?」という既視感を抱きます。その理由は、単に太宰治の人生や作品との類似性があるからというだけではありません。

日本人にとって太宰治という作家は、高校の現代文でも教わるような“文学的常識”の一部になっています。だからこそ、太宰的な言葉遣いや生き方、虚無感に触れた瞬間に、無意識のうちに「知ってる感じ」が生まれてしまうのです。それが、「オリジナリティがないのでは?」という誤解につながるケースもあります。

しかし実際には、この“文豪×異世界”という組み合わせは非常に稀有で、過去作を調べてもほとんど類似の企画は見当たりません。むしろ、あまりにも文学性が強すぎるがゆえに、異世界ジャンルの中で異質に感じられ、そこから「なじみがある=どこかから借りてきたのでは?」という認識が生まれてしまっているのです。

『異世界失格』は、そのような既視感を意図的に活用しながら、太宰的テーマを異世界冒険の文脈で再構築した異色の作品です。つまり、見覚えがあるのに見たことがない――そんな不思議な感覚こそが、この作品の最大の魅力とも言えるでしょう。

3. 他作品との比較で浮き彫りになる「異世界失格」の独自性

3-1. 「Re:ゼロ」「無職転生」など異世界転生の王道との決定的違い

近年の異世界転生ジャンルを代表する作品といえば、『Re:ゼロから始める異世界生活』や『無職転生〜異世界行ったら本気だす〜』などが挙げられます。これらの作品は「死に戻り」や「前世からの成長」といった明確なテーマと王道的な冒険、バトル、恋愛を盛り込んだ展開が特徴です。しかし、『異世界失格』はその“王道構造”から大きく逸脱しており、ジャンルそのものを再定義しようとする異端児とも言える存在です。

たとえば、『Re:ゼロ』のスバルは、死ぬたびに時間を巻き戻しながら成長していく「死に戻り」という能力を持ちます。一方、『異世界失格』の主人公・センセーにはチート能力は与えられておらず、むしろ「HP1で常時毒状態」という最悪の初期ステータスで異世界に放り込まれます。彼の唯一の能力「執筆(ストーリーテラー)」は、転移者を元の世界に戻すという特殊なもので、バトル能力とは無縁です。

また、『無職転生』の主人公・ルーデウスは、前世での後悔をバネに異世界で人生をやり直すという“再生”の物語を歩みますが、センセーの場合、そもそも「死にたがり」で、異世界でも“生きたい”という意思をほとんど持っていません。むしろ「さっちゃん」との再会と心中が彼の行動原理になっており、一般的な“主人公の成長”とは逆のベクトルに物語が進みます。

つまり、『異世界失格』は、「強くなる」「世界を救う」「恋を実らせる」といった異世界転生における王道の目標をすべて反転させ、「死にたがり」「何も成し遂げたくない」「希望を持たない」主人公を中心に据えることで、これまでの異世界作品にはない空気感を生み出しています。この「逆説的な構造」こそが、本作が異彩を放つ大きな理由です。

3-2. 「小説家になろう系」との比較:展開・成長・スキル設計の相違点

いわゆる「小説家になろう系」と呼ばれる作品群は、Web発の異世界転生ジャンルを支える巨大な潮流です。『盾の勇者の成り上がり』『転生したらスライムだった件』などに代表されるこれらの作品では、「現実では報われなかった人物が異世界で力を得て成長していく」という快楽的なサクセスストーリーが軸になっています。一方、『異世界失格』はその構造を根底から覆すような作りになっています。

まず、展開のスピードと“成長要素”が根本的に違います。「なろう系」は比較的テンポよく物語が進み、スキルのレベルアップや装備の獲得、仲間の増加などが視覚的に描かれるため、読者に爽快感を提供します。しかし『異世界失格』では、主人公のセンセーが成長すること自体に後ろ向きです。彼は「自分が成長したくない」とすら思っている節があり、成長というよりも“葛藤と停滞の中での微細な変化”を描いています。

また、「スキル設計」の違いも顕著です。なろう系作品では、バトルに直接使える攻撃・防御系スキルや、鑑定・クラフトなどの便利系スキルが主流です。一方、センセーの「執筆(ストーリーテラー)」は、実際の物語を書くことで初めて発動するという極めて特殊な能力です。このスキルは、物理的な強さとは無縁であり、むしろ彼の精神状態に左右されるという点で、非常に内面的かつ文学的なアプローチになっています。

そして何より、『異世界失格』は「報われること」を前提にしていません。多くのなろう系作品は、主人公が現実での鬱屈を異世界で晴らす形で“成功”していくのに対し、センセーはむしろ現実から逃げた末に異世界に転生し、そこでも現実と向き合う羽目になるという、重くて哲学的な展開を辿ります。この違いが、本作をなろう系とは一線を画す、異色の作品たらしめているのです。

3-3. 文学モチーフを作品全体に埋め込んだ異色の作劇術とは?

『異世界失格』が他の異世界転生作品と最も異なるのは、文学作品を物語の“味付け”ではなく、“骨格”にしている点です。本作は単なる「太宰治っぽい主人公」ではなく、太宰治の生涯や作品世界を徹底的に再構築し、異世界転生という舞台で「文学的問いかけ」を続ける、極めて稀有な構造を持っています。

たとえば、物語の核にあるのは「死にたがる文豪が、異世界で何を見て、どう変わるのか」というテーマです。これは明確に太宰文学に通底する命題であり、それが「転生」や「冒険」といった異世界ジャンルの文法と掛け合わされることで、これまでになかったハイブリッドな構造が生まれています。

物語のトーンも、コミカルでありながら虚無的、シリアスでありながら皮肉たっぷりという独特のバランスで保たれており、これは『斜陽』や『ヴィヨンの妻』などに見られる太宰特有の“笑いと絶望の混在”と呼応しています。

加えて、主人公の名前が「センセー」とだけ呼ばれる点、愛人「さっちゃん」の存在が実在か幻想か曖昧な点など、文学作品における“象徴”や“寓話性”が意図的に盛り込まれており、キャラクター一人ひとりが物語的役割だけでなく、テーマの具現化として機能しています。

さらに、物語に登場する「七堕天使」や、「執筆」が他者を救う力であるという設定も、文学における“言葉の力”への信頼と懐疑の両面を体現しており、本作が単なる娯楽作品ではなく、“異世界×文学”というジャンル横断的な挑戦作であることを証明しています。

このように『異世界失格』は、異世界転生という大衆的な枠組みの中に、太宰治の影を纏った文学的問いを投げ込んだ、“思索する異世界ファンタジー”として稀有な存在感を放っているのです。

4. 作者・野田宏の創作哲学から読み解く「パクリではない理由」

4-1. 「ただの異世界転生では終わらせない」──ジャンルの再定義

『異世界失格』という作品は、いわゆる「異世界転生モノ」というジャンルに属してはいますが、その枠にとどまらず、むしろジャンル自体に問いを投げかける挑戦的な作りになっています。転生先で“最強”や“成り上がり”を目指す物語が主流の中で、本作はその真逆をいく構造を持っています。

物語の主人公である「センセー」は、HP1で常時毒という最弱クラスの状態で異世界に転移し、さらに本人に生きる意欲がほとんどありません。通常の異世界転生作品であれば、特別な能力を活かして仲間を集め、敵を倒し、最終的には“英雄”になるというのが王道です。しかしセンセーは「さっちゃん」との再会、そして再びの心中という私的な目標のために行動し、世界を救う意志もなければ、自らが変わろうという自覚すら曖昧です。

このような人物をあえて主人公に据えたことこそが、本作の根幹にある「異世界転生の再定義」です。作者の野田宏さんは、「強い主人公ではなく、弱さを抱えた人間を描きたい」という思いを持っていたと語っており、その結果として“死にたがりの文豪”という前代未聞の主人公が誕生しています。しかも彼の力である「執筆(ストーリーテラー)」もまた、精神状態に左右され、単純な強さでは解決できない問題を突きつけてきます。

異世界という舞台を使いながらも、描かれるのは「生きることの意味」や「人間の本質」に迫るような問いかけです。これは、ジャンルの“形式”を借りながら“精神”を作り変えるようなアプローチであり、異世界転生を一段深いレベルで再構築した作品と言えるでしょう。

4-2. 「死にたがりの主人公」はなぜ描かれたか?創作意図を探る

一般的な異世界転生の主人公像は、“現実では不遇だったが、異世界では英雄に”という希望に満ちた構造が主流です。しかし『異世界失格』のセンセーは、最初から「死にたい」という極端な欲望を持って物語に登場します。では、なぜあえてそんな主人公を描いたのでしょうか。

原作者・野田宏さんの創作意図として明言されているのが、「ただ単に強い主人公ではなく、“弱さ”を抱えたリアルな人間を描きたい」ということです。センセーは、自分の人生に絶望し、愛人・さっちゃんとの入水心中を決行しようとしたその直前に、トラックに轢かれて異世界へ転生します。この“逃避の途中での転生”という展開からして、従来の「希望ある異世界転生」とは根本的に違います。

しかも、異世界に行ってもなお「死にたい」という感情が消えない。むしろ、異世界でもさっちゃんを探し、再び一緒に死のうとする執着心が、彼の行動原理になっています。ここには、「異世界=人生のやり直し」というテンプレートを崩したいという明確な意志が込められており、ファンタジーの中に“生と死の意味”というリアルなテーマを織り交ぜる試みが見て取れます。

また、「死にたがり」の裏にある繊細な心情や人間臭さが、読者に強い共感や違和感を与える点も意図的です。センセーの言動には、どこか太宰治のような文学的憂鬱と皮肉がにじんでおり、その存在感が、読者にとって“ただの異世界もの”ではない印象を強く与える要因になっています。

このように、本作におけるセンセーは、物語を前に進めるヒーローではなく、「生きていることの意味を問うためにそこにいる存在」です。それこそが、作者が描きたかった新しい“主人公像”であり、今の時代だからこそ響くテーマでもあるのではないでしょうか。

4-3. 太宰的世界観をベースにしながらも“新しい物語”に昇華した工夫

『異世界失格』には、太宰治の人生や作品世界に通じる多くの要素が含まれています。センセーという主人公は、実際の太宰を彷彿とさせる人物であり、その行動や言葉の端々には『人間失格』『斜陽』『晩年』などの作品のエッセンスが溶け込んでいます。

たとえば、センセーが常に感じている虚無感、他人からの目線に過敏な様子、そして愛人との心中未遂といった設定は、まさに太宰的な“破滅の美学”を体現しています。しかし、それをただ再現するだけでは、単なる模倣に終わってしまいます。『異世界失格』がユニークなのは、その太宰的世界観を“異世界転生”という極めてポップで大衆的なジャンルと融合させた点にあります。

たとえば、センセーのスキル「執筆(ストーリーテラー)」は、作家としての彼の存在意義と結びついており、「他者を物語で救う=自分の物語を綴ることで他人に影響を与える」という構造になっています。これはまさに、太宰自身が作品の中で試みていた“言葉による救済”や“自己告白”の異世界版とも言える演出です。

さらに、周囲のキャラクター──アネットやタマ、堕天使たち──は、センセーという存在を通して“何かを映し出す鏡”として配置されており、それぞれがセンセーの内面と対話するような形で物語が進みます。こうした構成は、単なるストーリーの進行ではなく、主人公の心の旅を描く文学的な手法でもあります。

結果として、『異世界失格』は太宰治という“素材”をベースにしながら、それをそのまま語るのではなく、異世界というフィクションの空間を通して再構築し、新たな意味を吹き込んだ作品に昇華されています。これが「パクリ」との違いであり、あくまで“文学的オマージュ”として、独自の物語を築き上げている最大の工夫なのです。

5. 読者・批評家・業界のリアクションで見る「評価の分かれ方」

5-1. ファンの熱狂 vs アンチの違和感──レビューの温度差分析

『異世界失格』は、その独特な作風と異世界転生ジャンルとしての異端性から、読者の間で評価が大きく分かれています。特に印象的なのは、作品にハマったファン層と、違和感を覚えた読者層との“レビュー温度差”の大きさです。

熱狂的なファン層からは、「こんな異世界転生は初めて」「太宰治っぽさがたまらない」「死にたがり主人公なのにコミカルに読める」という声が多く見られます。センセーの虚無的で皮肉っぽい言動が、他の作品にはない“文学的なにおい”を感じさせ、逆にそこに強く惹かれる読者が多数存在しています。特に「執筆(ストーリーテラー)」というスキルの発想や、異世界でさえ死に場所を探し続けるという設定が“挑戦的で新しい”と評されることが多いです。

一方で、合わないと感じる読者も一定数おり、「テンプレを期待していたのに全然違った」「主人公がネガティブすぎて感情移入できない」「展開が暗すぎる」という意見も見られます。センセーの内向的な性格や、冒険よりも心理描写が中心となる構成が、従来の異世界転生作品に慣れた読者には“異物感”として映るようです。

特に「異世界=成長と成功の物語」として受け止めている層にとっては、死にたがる主人公が前に進もうとしない展開はフラストレーションを感じる要素になっているようで、レビューでも「読者を選ぶ」「好き嫌いが分かれる」といった表現が目立ちます。

このように、『異世界失格』は単なる娯楽作品ではなく、読者に“どう受け止めるか”を試すような一面を持っており、それがレビューや評価の温度差につながっているのです。

5-2. 2024年アニメ化後の反響と評価の変化

2024年7月に放送がスタートしたTVアニメ版『異世界失格』は、原作の独特な世界観を視覚と音声で再構築し、原作ファンだけでなくアニメ視聴者にも強いインパクトを与えました。放送前までは“ニッチな異世界転生作品”として一部の読者に支持されていた本作ですが、アニメ化を機にその認知度は一気に拡大し、SNSでも話題が沸騰しました。

特に注目されたのが、センセー役を演じた神谷浩史さんの存在です。彼の繊細かつ皮肉のきいた演技は、「まさにセンセーそのもの」「神谷さんだからこそ説得力がある」と称賛され、キャラクターの魅力を何倍にも引き上げました。実際、放送後には「#異世界失格」がTwitter(X)でトレンド入りするなど、ネット上でも反響が大きく拡散されました。

このアニメ化によって、評価の文脈にも変化が見られます。漫画ではやや重たく感じられたセンセーの語りや内面描写が、アニメではテンポよく演出され、視聴者にとっては“意外と観やすい”“ギャグ要素が強くて楽しめた”という印象に変化したという声もあります。また、ビジュアル面でもアネットやタマといった人気キャラが動くことで、キャラ人気の高まりにもつながっています。

一方で、原作ファンの中には「アニメでは一部シーンが簡略化されていて深みが薄れた」との指摘もあり、原作特有の“文学的な余白”や“読後の余韻”が完全に再現されていないことに物足りなさを感じる層も見られました。

それでも全体としては、アニメ化によって『異世界失格』は“難解そうで読んでいなかった層”にも届くようになり、作品の魅力がより幅広い読者・視聴者に伝わったことは間違いありません。

5-3. 「ebookjapan」「Amazonレビュー」などレビューサイトからの引用分析

『異世界失格』の評価は、電子書籍プラットフォームや通販サイトのレビュー欄にもよく表れています。特に「ebookjapan」や「Amazon」など、読者の生の声が集まる場所では、本作のユニークさに対する賛否がはっきりと分かれています。

ebookjapanでは、アニメ化直後から売上ランキング上位にランクインし、特にクーポン配布などのキャンペーンと連動する形でアクセス数が急増しました。レビューでは「センセーのキャラがクセになる」「異世界転生のテンプレに飽きていたから新鮮だった」といったポジティブな意見が目立ちます。特に読者の中には、「太宰治が異世界に転生したらまさにこれ」という絶妙な比喩で作品を評価するコメントも多く見られました。

一方Amazonレビューでは、やや辛口な意見も散見されます。「共感できるキャラがいない」「読むのがしんどくなった」「文学風を気取っているだけに見える」といったコメントもあり、評価は星1〜5まで幅広く分布しています。ただし、低評価の多くが“テンプレを期待していた読者”であり、それだけ本作が一般的な異世界作品とは大きく異なることを物語っています。

また、「読後にしばらく無言になった」「自分の生き方まで考えさせられた」といった、作品のテーマに深く共鳴したレビューも一定数あり、内容を咀嚼して受け止めた読者からの評価は極めて高い傾向にあります。

こうしたレビューから見えてくるのは、『異世界失格』が「読み手の深度によって印象がまったく変わる作品」であるということです。単に面白い・つまらないという軸だけでなく、「どう読み取るか」「何を感じるか」によって評価が大きく分かれる――それこそが、この作品の奥行きであり、魅力でもあるのです。

6. キャラ・世界観・演出面から見る“独自性”の再評価

6-1. キャラクター設定の多層性:「センセー」「アネット」「タマ」らの裏にある意図

『異世界失格』に登場するキャラクターたちは、表面的には異世界ファンタジーにありがちな立場や能力を持ちながらも、その内面には深いテーマや役割が込められています。とくに物語の中心を担う「センセー」「アネット」「タマ」の3人には、作品全体のメッセージや構造を支える多層的な意味が与えられていることが分かります。

まず主人公であるセンセーは、“勇者”として召喚されたにもかかわらず、HPは1、常時毒状態、戦闘能力ほぼゼロという、他作品ではまず見かけない圧倒的な非力キャラです。それにもかかわらず、物語を動かす主役であり続けるのは、彼が「死にたがりであること」「太宰治的な虚無を抱えていること」、そして「言葉で人を動かす力を持っていること」という、内面の重層性が理由です。彼のキャラクターは、単に異世界でのサバイバルを描くのではなく、「生きるとは何か」「死にたいとはどういうことか」といった哲学的問いかけの代弁者として設計されているのです。

続いてアネットは、センセーが異世界で最初に出会う神官であり、彼に寄り添う存在として描かれます。外見はおっとりとした聖女タイプに見えますが、実際はセンセーへの好意を抑えきれないあまりに嫉妬深く、どこか依存的な一面も持ち合わせています。このキャラ設計は、ただのヒロインとしてではなく、センセーが抱える“依存されることの重み”や“誰かの期待に応えることへの恐れ”を映し出す鏡のような存在として機能しています。

一方、猫耳武闘家のタマは、アネットとは対照的に行動力と明るさを持ち合わせたキャラクターです。実は亜人の国の姫という立場にありながら、センセーの言動にツッコミを入れつつも、時には感情をぶつけ、時には諦めも混じった距離感で接する彼女の姿には、人間の“理想と現実の折り合い”が込められています。

このように、『異世界失格』の登場人物たちは、単にストーリーを盛り上げる存在ではなく、それぞれがセンセーの“人間性”や“テーマ性”を浮き彫りにする構造になっています。キャラ同士の関係性が、物語の根底にある「生と死の境界」「自我と他者の対話」などの深いテーマとリンクしている点が、この作品のキャラクター設定における大きな魅力です。

6-2. スキル「ストーリーテラー」の発想はオリジナルか?

『異世界失格』における最大の特徴の一つが、主人公・センセーに与えられたスキル「執筆(ストーリーテラー)」です。この能力は、異世界に転移してきた者を元の世界に“帰還させる”という、非常にユニークで比喩的な力を持っています。そしてこのスキルの発動には、センセー本人の“執筆意欲”という極めて内面的で不安定な感情が必要という、いわば「メンタル連動型能力」である点が注目に値します。

異世界ものの多くでは、「剣技」「魔法」「スキル強化」といったバトル向きの能力が中心ですが、ストーリーテラーは一切の戦闘能力を持ちません。その代わり、物語の中で他者の“帰りたい”という願いと、センセーの“書きたい”という想いが噛み合ったときにだけ発動するこのスキルは、「言葉の力による救済」を象徴しています。

この設定は、作者が文学や創作そのものに向き合う姿勢を投影したものであり、単なる能力ではなく物語の核そのものです。執筆行為が“人を元の場所に戻す”という発想は、現実の文学が読者の心に寄り添い、過去の記憶や感情を呼び覚ます力を持つという点にも通じます。

また、スキルの発動条件が“精神状態に大きく依存する”という点も興味深く、これはセンセーの成長物語ではなく“葛藤の物語”であるという構造を象徴しています。彼が書けるようになる=人を救えるようになる、という流れの中で、能力と心理が一体化している構成は非常に文学的で、異世界作品の中でも極めて異色です。

このように、「ストーリーテラー」というスキルは、その着想、設計、活かし方すべてにおいて高いオリジナリティを持ち、センセーのキャラ性と深く結びついた、作品を象徴する存在となっているのです。

6-3. 異世界構造、召喚システム、堕天使など世界観の独創性を図解で考察

『異世界失格』の世界観は、一見するとよくある異世界ファンタジーに見えますが、細部を見ていくとその構造はかなり独創的かつ緻密に作られています。特に注目すべきなのが「召喚の仕組み」「七堕天使」「宗教と国家の関係性」など、世界の根幹を支える設定群です。

まず、「異世界への転移」は一般的な“トラック事故→転生”のテンプレを踏襲しつつ、実はその裏に教団による召喚儀式があり、意図的な介入であることがほのめかされています。この「教会的な召喚システム」には、現実の宗教組織を思わせるような支配構造が含まれており、単なる異世界ファンタジーを超えて社会的な風刺性も帯びています。

次に登場するのが「七堕天使」という敵勢力です。彼らはそれぞれ“人間の罪”を象徴する存在として描かれ、単なる悪役ではなく、ある種の“人間の内面そのもの”としてセンセーたちと対峙します。これは、西洋的な“七つの大罪”やキリスト教的な堕天使伝承とも重なるモチーフであり、ファンタジーでありながら宗教的・哲学的な含みを持った設定です。

また、異世界に存在する国家や都市、宗教組織の構成もよく練られており、現代社会の問題――たとえば、排他的な信仰、多様性の欠如、上層部の腐敗などが寓意的に描かれています。こうした要素が、物語を単なる冒険譚から“思想と信念の対立”を描く舞台へと昇華させているのです。

このように、『異世界失格』の世界観は、一見するとおなじみの「異世界召喚モノ」の形を取りながらも、実は宗教観、倫理観、社会システムなどを織り交ぜた多層的な構造を持っています。図解すると以下のようにまとめられます:

現実世界

↓(トラック事故+召喚)

召喚教会(宗教組織)

↓

異世界国家群(信仰社会・堕天使の脅威)

└ 七堕天使=人間の内面・罪の象徴

└ 転移者=異世界社会に混乱をもたらす異物

└ センセー=“観察者”としての異物

この構造こそが、本作の世界観を他の異世界作品とは一線を画すものにしており、「パクリ」という単純な指摘では到底説明できない、明確なオリジナリティの証明になっています。

7. パクリ問題を法と倫理で解説:どこまでがセーフなのか?

7-1. 「著作権」「キャラ設定」「プロット」パクリ認定の基準とは?

「異世界失格」に対して「パクリでは?」という疑念を持つ人が一定数いるのは確かですが、ここで重要になるのが、そもそも“パクリ”とはどのような基準で判断されるのかという点です。創作の世界では、ある作品が別の作品から影響を受けている場合、それが「正当な引用やオマージュ」なのか、「著作権侵害や盗作」なのかを明確に分ける基準があります。

まず著作権の観点から言えば、「アイデア」自体には著作権は認められていません。たとえば「異世界に転生する」「愛人と心中を図る」といった物語の骨格となる発想やテーマは、自由に用いることが可能です。著作権が保護するのは、それを具体的にどう表現したか――つまり、セリフや文章の表現、キャラクターの造形やビジュアルの細部に及ぶ“創作の実体”の部分なのです。

また、「キャラクター設定」についても、名前や性格が似ているだけでは著作権侵害とはなりません。センセーが「太宰治っぽい」と言われるのも、実在の作家の人生を想起させる設定や雰囲気によるものであり、太宰治本人の肖像や表現を無断で使用しているわけではありません。つまり、明確な実在の著作物からの盗用でない限り、これを法的に“パクリ”と認定するのは非常に難しいのです。

プロット(筋書き)に関しても同様で、多くの物語には古典的な“型”が存在します。たとえば「英雄の旅」「恋人との別離と再会」「死からの再生」など、文学や神話でも繰り返されてきた構造を持つ作品は無数にあります。『異世界失格』がそうした型をベースにしていても、それをどのように語り直したかが創作のポイントとなります。

つまり、「異世界失格」は、太宰治という存在からインスパイアされた要素を持ちながらも、表現や展開、キャラ同士の関係性、異世界構造の設計などが独自に構築されており、パクリと断定できる法的根拠には乏しいというのが実情です。

7-2. 文学的引用・オマージュの正しい理解(例:村上春樹や舞城王太郎のケース比較)

文学や物語において「引用」や「オマージュ」は非常に重要な創作手法であり、決して“手抜き”や“模倣”とは限りません。『異世界失格』が太宰治の人生や作品からの影響を色濃く受けていることは確かですが、それはむしろ“意図された再構築”として捉えるべきものです。こうしたオマージュの在り方を理解するためには、過去の作家たちがどう実践してきたかを比較してみるのが有効です。

たとえば、村上春樹さんは長編小説『ノルウェイの森』において、明確にドストエフスキーやカフカの影響を公言しています。また、『海辺のカフカ』というタイトル自体が、フランツ・カフカの名を冠しており、内容的にも「孤独」「父性との葛藤」といったカフカ文学の要素を散りばめた作りになっています。これは“リスペクトの表現”であり、文学的会話とすら言える手法です。

また、舞城王太郎さんも、太宰治や三島由紀夫の影響を受けた作風を持ちながら、それを現代的な文体や構造で昇華させており、「引用が作品の軸になることで、新しい創造が生まれる」という典型的な例です。こうした作家たちは過去の文学への敬意をベースに、独自の視点や文体で作品世界を築き上げており、それは“盗用”ではなく“対話”なのです。

『異世界失格』も、同様の文脈で太宰治と向き合った作品と言えます。センセーというキャラクターは太宰そのものではなく、「もしも太宰的な人物が異世界に転生したら?」という思考実験から生まれた存在です。彼の発言や行動には太宰作品の影が見え隠れしますが、それを異世界というファンタジー文脈に落とし込み、“新しい語り”へと昇華しています。

つまり、文学的引用やオマージュとは、「似せること」ではなく「対話すること」であり、そこには創作者としての視点や姿勢が強く問われるのです。その意味で、『異世界失格』は極めて誠実で知的な試みであると評価できます。

7-3. 創作における「影響」と「模倣」はどこで分かれるのか?

創作活動において、「影響を受けた作品」と「模倣した作品」の線引きは非常に微妙です。特に、ある特定のモチーフやキャラクター性が印象的であればあるほど、それに似た作品が出てきたときに「パクリでは?」と疑われやすくなります。『異世界失格』もその代表的な例です。

では、どこに“オリジナリティの境界線”があるのでしょうか? その一つの基準が、「作品全体の構造とテーマに独自性があるかどうか」です。たとえばセンセーが太宰治を思わせるキャラクターだったとしても、彼が異世界で出会うキャラとの関係性、物語の進行の仕方、主人公の価値観の変化の描写などに独自の視点があれば、それは“影響”の範囲にとどまります。

『異世界失格』の場合、太宰的な死生観や自嘲的な台詞回しといった“文学性”を取り入れながらも、それを異世界ファンタジーというジャンルで再構築し、「死に場所を探す勇者」「救済ではなく共感を求める旅」など、全体の物語骨格に斬新な要素を組み込んでいます。これは模倣ではなく、むしろ“転用による再創造”に近い形です。

一方、“模倣”と見なされてしまうケースでは、元ネタのプロットやキャラ造形を表面だけ真似し、展開や結末に創意が感じられないものが多く見られます。つまり、外見だけでなく「何を語るためにその要素を使っているのか」が見えてこないとき、人は「これは真似に過ぎない」と判断してしまうのです。

『異世界失格』が真摯な作品であると感じられる理由は、まさにこの“語りたいものがある”という強い作家の意志が読み取れるからです。太宰治を引用しながらも、その人生をただなぞるのではなく、現代の読者に向けて「死にたがる者の物語とは何か?」を問い直している姿勢にこそ、オリジナリティの本質が宿っているのではないでしょうか。

8. 結論:「異世界失格」は“太宰を異世界に送ったら?”という仮説作品である

8-1. あえて「似てる」ことを武器にした挑戦作

『異世界失格』は、主人公センセーの人物像や冒頭の心中未遂、さらには“生きづらさ”や“死への執着”といった描写から、どうしても太宰治を想起させる内容になっています。実際、多くの読者が「太宰が異世界に転生したら、きっとこうなるのでは」と感じるほどの“既視感”があります。しかし、それこそが本作の最大の武器であり、意図的な戦略と言っても過言ではありません。

現代の創作において、過去の偉大な作家や作品とあえて“似せる”という手法は、非常に高度な表現方法です。『異世界失格』では、太宰治の生き様や文学の要素を前面に打ち出すことで、文学ファンに対しては挑戦的な問いを投げかけつつ、異世界転生モノの枠組みを知る読者には、「こんなに風変わりな主人公、見たことがない」と印象づける効果を発揮しています。

これは、ただ似せたのではなく、「太宰的なるもの」を物語装置として異世界ファンタジーに組み込み、あえてその“似ている部分”を読者に意識させながら、「どう異なるか」や「なぜ似せたのか」を考えさせる設計になっているのです。たとえば、センセーの発言の端々に見える文学的な台詞回し、「死」を美学として捉える姿勢、「さっちゃん」という愛人への執着などは、まさに太宰へのオマージュそのもの。しかし、舞台は剣と魔法の異世界。だからこそ、“違和感”が際立ち、それが読者の記憶に強く残るのです。

結果として、この「似ていること」を前提にした創作手法は、ただの模倣を超えて、“比較されることを計算に入れた物語の設計”として成立しています。そしてこの挑戦的な手法が、多くの人に「異世界転生ジャンルにもまだこんな攻め方があるのか」と驚きを与える要因になっています。

8-2. 「異世界失格」は“既存と革新”を同時に描くジャンル進化系

『異世界失格』の特筆すべき点は、ジャンルとしての“異世界転生”の基本フォーマットをあえて踏襲しつつ、その中に異質な要素を差し込むことで、新しい解釈と価値を生み出しているところです。つまり、「お約束を守りながら壊す」ことに成功している数少ない作品と言えるでしょう。

たとえば、転生の導入はテンプレどおりの「トラックに轢かれる」展開ですが、センセーの場合は愛人と入水心中を図る真っ最中に轢かれるという、異常なまでに悲劇的で個人的な状況です。これは、ただの事故ではなく、主人公の死にたいという強烈な欲望と異世界との接点を重ねることで、「生きたくない者が異世界に来たら何が起こるのか?」という新たなテーマを提示する導入になっています。

また、異世界では「勇者」として召喚されたにもかかわらず、センセーには特別な戦闘能力は一切なく、HPは1、常時毒状態。こうした“異世界=チート無双”という定番を真っ向から否定する設定も、ジャンルの常識を破る革新性として機能しています。

それでいて、アネットやタマ、堕天使たちといった登場キャラは異世界モノらしい魅力を備えており、読者が「異世界ファンタジーを読んでいる」という実感を失わないようになっているのもポイントです。つまり、構造の上では異世界モノの“型”を守りつつ、精神面やテーマ性では文学・哲学的な“異物”を混ぜ込むことで、ジャンルを内部から揺さぶる作品となっています。

このように、『異世界失格』は「既存の土台に革新の種をまく」ことを意図した進化型の作品であり、ジャンルそのものの新しい可能性を提示していると言えるでしょう。

8-3. 本作が投げかける問い:「現代人にとっての“失格”とは何か?」

『異世界失格』というタイトルに込められた問い――それは、単に主人公のセンセーが「人間失格」のような人物であるという意味だけにとどまりません。むしろ、この作品が最も鋭く突きつけてくるのは、「私たちはどこで“失格”になるのか?」「誰がその基準を決めるのか?」という、現代人にとって切実な問いそのものです。

センセーは、“死にたがり”という現代的な病理を抱えたまま異世界に転生しますが、その異世界でも評価されず、チートも得られず、社会的にも個人的にも“役に立たない存在”として扱われます。では、そうした彼のような人間は「生きている意味がない」とされるのでしょうか? 本作は、そんな安易な結論を許しません。

むしろ、センセーが出会う仲間たち――純粋だが不安定な神官アネット、正義感と矛盾を併せ持つタマ――と触れ合うことで、彼が少しずつ他者と“関係性”を築いていく過程にこそ、生のリアリティがあります。それは「社会的に失格」でも「誰かの大切な存在にはなれる」という視点です。

現代社会では、うつ病、不登校、非正規雇用、孤独といった多くの“見えにくい生きづらさ”が存在しています。『異世界失格』が描いているのは、まさにそうした「現実では評価されない人間」に、異世界という舞台でスポットライトを当て、「あなたは本当に失格なのか?」と問いかける物語なのです。

この視点は、主人公の名があえて“センセー”にとどめられていることや、さっちゃんという幻想的存在を追い続ける姿にも表れており、どこか読者自身の「こうありたかった自分」や「変われなかった過去」とリンクしてくる部分があります。

だからこそ、『異世界失格』の“失格”という言葉は、単なるレッテルではなく、「誰がそれを決めたのか?」という深い問いへと読者を導いてくれるのです。それは、異世界の物語でありながら、極めて現代的で、私たち一人ひとりに向けられた鏡のような作品だと言えるでしょう。

コメント