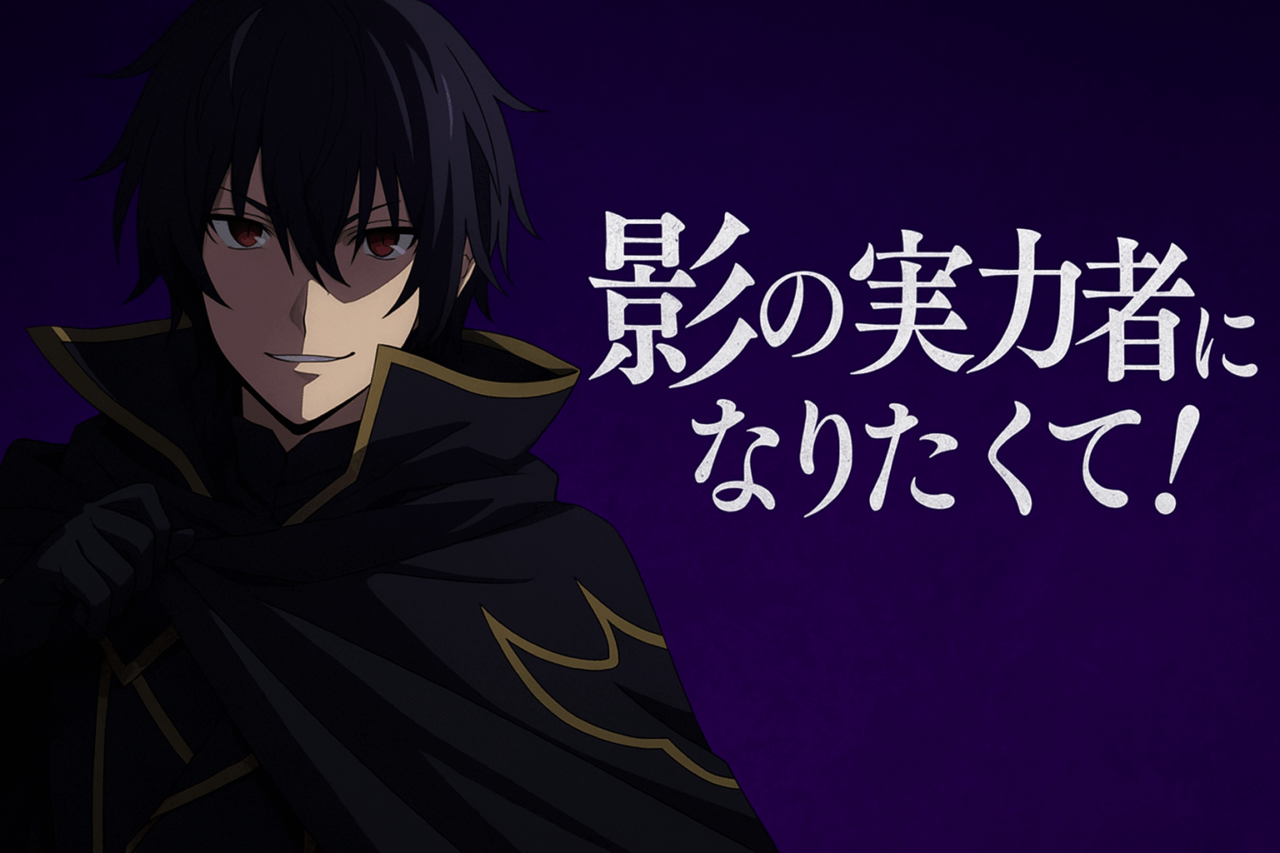

「陰の実力者になりたくて」と検索すると、関連ワードとして目にするのが「打ち切り 理由」。ファンからも疑問の声が上がるこの話題、本当に作品は打ち切られたのでしょうか?それとも、何らかの誤解が広がっているだけなのでしょうか。この記事では、打ち切り説の発端やSNSでの拡散経緯、原作・漫画・アニメそれぞれの状況、そして読者が誤解した背景や心理まで、豊富な情報と具体例を交えて徹底的に解説します。読後には、噂の真相と作品の本質がきっと見えてきます。

1. 打ち切り説の発端と拡散経緯

1-1. どこから「打ち切り」情報が広まったのか?

『陰の実力者になりたくて』に関して「打ち切り説」が浮上したきっかけは、明確な公式発表があったわけではなく、むしろ読者の間で自然発生的に広がった憶測が主な原因です。物語の中盤以降に展開が急激に変化したり、伏線の消化が曖昧になったりしたことが、一部の読者に「ストーリーが尻すぼみに終わった」と感じさせる要因になりました。特に、主人公・シドが異世界で築いた“陰の実力者”としての立ち位置が、コミカルさとシリアスさの間を行き来しすぎて、「物語として破綻したのではないか?」と感じる読者も一定数いたようです。

また、ライトノベルの巻ごとの刊行ペースや、漫画版での展開の間延び、アニメ放送後の空白期間など、進行の不確かさやリズムの不安定さも疑念を助長しました。特に2023年~2024年にかけては、アニメ第2期終了後に明確な続報が出なかったことで、「このまま終わるのでは?」という空気が生まれたのです。加えて、こうした“静かな終息”のような状態は、過去の多くの打ち切り作品でも見られたパターンであるため、ファンの間で不安が拡散されやすい環境だったとも言えるでしょう。

つまり、「打ち切り説」の出どころは、作品内の構成的な理由だけでなく、読者の期待値と現実の展開とのズレ、さらには情報発信の不足という外部的な要因が絡み合って生じたものであり、意図的な“終わり”ではなかった可能性が高いと考えられます。

1-2. SNS・掲示板・ニュース記事に見る話題の広がり

『陰の実力者になりたくて』の「打ち切り」話題は、X(旧Twitter)や5ちゃんねる、YouTubeのコメント欄、さらにはまとめサイトなどを通じて急速に広まりました。特に、アニメ第2期の終了直後(2023年末〜2024年初頭)から増えた「続編ないの?」「あれで終わり?」という投稿が検索トレンドを刺激し、多くの人が「陰の実力者 打ち切り理由」と検索するようになったのです。

SNSでは「急に展開が雑になった」「主人公の扱いが変わった気がする」といった意見や、「最新巻がしばらく出ていないのが気になる」といったファンの不安が積み重なっていきました。一方で、YouTubeの考察系動画でも「打ち切りなのか?真相を解説!」と題したコンテンツが数多く公開され、結果として話題が加熱。コメント欄では、「自分もそう感じていた」という声と、「いや、まだ続いてるよ」という反論がぶつかり合い、SNS上でも賛否両論が飛び交う状況に。

さらに一部のまとめ系ニュースサイトでも「陰の実力者、突然の終幕に戸惑いの声」などと煽るような見出しで記事が出されたことで、打ち切り説が一気に一般層にも認知されるようになりました。こうしたネット特有の“拡散力”と“感情的な連鎖”によって、本来は一部読者の感想レベルであった話が「事実のように」語られていったのです。

このように、SNSや掲示板は事実確認が難しい情報でも瞬く間に広がる特性があり、そこにファンの不安や不満が乗ることで、“炎上まではいかないが疑念が定着する”という状況が生まれたと考えられます。

1-3. 「作者死亡説」の検証と誤情報の拡散メカニズム

『陰の実力者になりたくて』の打ち切り説がさらに深刻に受け止められるようになった大きな要因の一つが、「作者が亡くなったのではないか」という噂です。しかし結論から言えば、この情報に関して信頼できるソースは一切存在しておらず、完全にネット上で生まれた誤情報と考えられます。

この噂が最初に広まったのは、原作者・逢沢大介先生のメディア露出が非常に少なく、SNS等でも積極的な発信をしていないことに加え、2023年〜2024年の間に新刊の発売スケジュールがやや不安定だった時期があったためです。こうした“沈黙”をネガティブに受け取った一部の読者が、「何かあったのでは?」という憶測を語り始め、それがSNSやまとめサイトで“死亡説”にまで飛躍してしまいました。

また、過去に似たようなケースで本当に作者が体調不良や事故で作品が終了したことがあったため、ネットユーザーの間で「まさか…」という先入観が働きやすかったのも背景にあります。特にTwitterでは、「最近〇〇先生の更新がない…」といった形で噂が“半分心配・半分確信”のような形で流れやすく、冷静な情報の精査よりも感情の共有が優先される傾向にあります。

しかし、現時点では逢沢大介先生について「死亡」や「活動停止」などの公式発表は一切出ておらず、むしろ作品はメディアミックス展開も含めて継続中です。このような誤情報は、確認されていない個人の発言や憶測が無責任に拡散されることによって生まれる典型的なインターネット特有の現象だと言えるでしょう。

したがって、打ち切り説や死亡説に関しては、冷静に公式情報を確認する姿勢が何より大切です。そして私たち読者も、センセーショナルな話題に対してすぐに飛びつかず、裏を取るという意識を持つことが求められています。

2. 作品別で見る“終了”と“継続”の事実

2-1. 原作ライトノベルの進行状況と打ち切りの事実確認

まず、原作ライトノベル『陰の実力者になりたくて』(著:逢沢大介)について、「打ち切り」との憶測が飛び交っている背景を整理しておきます。結論から申し上げると、現時点で原作が打ち切られたという事実はありません。この作品はKADOKAWAのエンターブレインより刊行されており、2024年12月時点で既刊6巻まで発売済みです(※書籍版)。さらにWeb小説投稿サイト「小説家になろう」での掲載も継続しており、大筋として物語は未完ではなく、むしろ世界観を拡張しながら進行しています。

「打ち切りでは?」という憶測が浮上した理由の一つに、刊行ペースの緩やかさが挙げられます。特に第5巻(2022年12月発売)から第6巻(2023年12月発売)まで約1年の間隔があったため、一部の読者が「出版が止まったのでは」と不安視しました。ただ、KADOKAWAが発行する人気ライトノベルではこのくらいのペースは珍しくなく、作者の執筆スタイルとも関係しています。

また、ライトノベル作品では売上や読者反応がシビアに影響する市場であることも事実ですが、『陰の実力者になりたくて』はアニメ化を経てファン層をさらに拡大しており、シリーズ累計発行部数は300万部を超えるヒット作です(2023年時点)。したがって、商業的にも「打ち切り」の可能性は低いと考えられます。

まとめると、原作ライトノベルはペースに多少のばらつきがあるものの、現在も進行中であり、打ち切りと呼べる状況には該当していません。誤解が生じた背景には、間が空いたことやSNSでの憶測が影響しているだけで、公式としては継続の姿勢を見せています。

2-2. 漫画版(アンソロジー含む)の掲載誌と連載動向

『陰の実力者になりたくて』は、原作ライトノベルの人気を受けて複数の漫画版が展開されています。特に代表的なコミカライズ作品はあずま京太郎による本編漫画で、KADOKAWAの『月刊コンプエース』にて連載中です。このメインシリーズに関しても、打ち切りと判断できるような情報は出ていません。

この漫画版はアニメの放送に合わせてさらに注目を集め、ストーリーも原作に忠実ながら漫画的演出が加えられており、多くの読者から好評を得ています。また、特筆すべきはアンソロジーやスピンオフ企画の豊富さです。たとえば『陰の実力者になりたくて!シャドウサイド』のようなスピンオフ作品や4コマ漫画も刊行され、異なる視点での“陰の実力者”の世界が楽しめる構成になっています。

特にアンソロジーコミックは複数の作家によって描かれており、それぞれの解釈によるギャグや日常描写が人気です。これらは2022年以降、継続的に新刊がリリースされており、「掲載誌から消えた」「未完のまま終わった」といった事実は確認されていません。逆に、ファン向けの書き下ろしエピソードなども追加されており、世界観の拡張が行われています。

なお、漫画版についても原作と同様に刊行ペースが一定ではなく、数ヶ月〜半年程度の間が空くこともありますが、これは「打ち切り」ではなく、作画・構成のクオリティ維持やメディア展開との調整の影響と見るのが自然です。

したがって、漫画版およびアンソロジーはむしろ活発に展開されており、「打ち切られた」との情報は誤解や過剰な憶測であることがわかります。

2-3. アニメ版は打ち切り?2期・3期の最新情報まとめ

アニメ版『陰の実力者になりたくて』に関しても、「打ち切りだったのでは?」という声が一定数あるのは事実です。しかし、実際の放送状況や公式の発表を確認すると、アニメシリーズは打ち切りではなく、むしろ計画的な区切りをつけたうえで展開されています。

アニメ第1期は2022年10月〜2023年2月まで2クール構成で放送され、全20話というボリュームでした。これは「打ち切り」作品にありがちな中途半端な話数ではなく、むしろ原作の展開に合わせて綿密に構成されたものです。そして2023年10月からは第2期が放送開始され、こちらも全12話で無事完結を迎えました。

一部の視聴者が「打ち切りっぽい」と感じたのは、第2期のラストが「明確な終わりではなく、やや唐突に感じた」という構成だったためです。実際、シーズン2では原作でも評価が分かれた章をアニメ化していたため、物語のテンポや演出に対する違和感を持つ視聴者もいたようです。しかし、これは「シリーズ構成の問題」であり、放送中止や急な終了とはまったく性質が異なります。

また、2024年以降の第3期に関しては公式からの正式発表は現時点で出ていないものの、ファンの間では続編制作の期待が非常に高く、アニメ公式アカウントやイベントでの言及も見られます。円盤(Blu-ray)の売上やグッズ展開も安定しており、打ち切られるほど不調なシリーズではありません。

よって、アニメにおいても「打ち切り」というのは誤認であり、実際には好評を受けてシーズン展開を分けているだけであると理解するのが正しい状況です。今後の続報にも期待が持てる状態だと言えるでしょう。

3. 読者が「打ち切り」と誤解した要因を深掘り

3-1. 急展開・飛ばし気味な描写が誤解を呼んだ理由

『陰の実力者になりたくて』が「打ち切りっぽい」と受け取られた理由のひとつに、**ストーリー展開のスピード感と描写の“飛ばし”**が挙げられます。特にアニメ第2期以降や原作中盤で、重要な展開が立て続けに起こり、その過程を丁寧に描ききる前に次のイベントへ移るという演出が見受けられました。これによって、「話が唐突に進む」「説明不足に感じる」といった読者の印象が強まり、結果として「終わりを急いでいるのでは?」「打ち切りの兆候では?」という憶測を生んでしまったのです。

例えば、主人公・シド(シャドウ)が次々と敵勢力を打ち倒していく中で、伏線のように張られていた謎やキャラクターの背景が省略気味に扱われたり、ほとんど掘り下げられずに終わる場面も存在しました。特に、教団との対立構造や“シャドウガーデン”内部の成長過程など、本来であればドラマチックに描けるポイントが、物語のスピード重視で流されてしまった感が否めません。

こうした構成は、「コメディとシリアスが混在する作風」として一部ファンには魅力と映る一方で、物語の整合性や人間ドラマを重視する読者には物足りなさを感じさせることになります。そしてその「省略感」や「急ぎ足な終わり方」が、「打ち切られたような印象」を強く与えてしまったのです。

実際には、作品全体のテンポや演出方針によるものであり、明確な“打ち切り”とは異なるのですが、そうした意図や裏事情が説明されないまま進行したことで、誤解が広がる結果となったと考えられます。

3-2. 異世界×中二的な世界観に対する“刺さらない”層の反応

『陰の実力者になりたくて』は、いわゆる“異世界転生×中二病”というコンセプトを極端に突き詰めた作品です。主人公・シドは、転生後の異世界で自らの妄想を本気で演じ、それを現実だと思い込む仲間たちとともに“陰の実力者ごっこ”を繰り広げていきます。しかしこの特異な設定と表現手法が、万人受けしづらい要素として働いているのも事実です。

特に「中二病的な発言や行動」に対して強い拒否反応を示す層には、この作品の世界観そのものが「見ていて恥ずかしい」「感情移入できない」と受け取られてしまいます。ネット上の反応でも、「自分の過去の黒歴史を思い出してキツい」「ギャグなのか本気なのかわからない」といった声が見られ、そうした反応が作品への評価を分ける大きなポイントになっているようです。

また、異世界ファンタジーとしての設定も、リアリティよりも“ごっこ遊び感”を優先して構築されているため、しっかりした世界観や複雑な政治・文化背景を好む読者にとっては物足りなく映る傾向があります。シドが創作で話した「ディアボロス教団」が現実に存在していた、という“ご都合主義”な展開に対して、「都合が良すぎる」「主人公の妄想が世界の真実になるのはさすがに…」といったリアクションが生まれるのは、こうした感性の違いからでしょう。

つまり、作品の最大の個性でもある“中二的な設定”が、読者によってはむしろ作品から距離を置く要因となってしまうのです。このギャップが大きいほど、「あの展開はおかしい」「だから終わったんじゃないか」といった誤解が強まる結果となります。

3-3. ネット読者層の“耐性”と拒否反応

近年のネット読者は、多様なジャンルや過激な設定に触れる機会が多く、基本的には“耐性”が高いと言われていますが、それでも特定のタイプの作品に対しては、独特の拒否反応を示す傾向があります。『陰の実力者になりたくて』に対して見られた「気持ち悪い」「恥ずかしい」という感想は、まさにそうした読者層のリアクションの一端です。

本作は、主人公が本気で演じる“陰の実力者ごっこ”を中心に物語が展開しますが、この行動やセリフ回しがあまりにも誇張されているため、「中二病を笑いに変えている」のか「本気で格好いいと思っている」のかが読み取りにくいという声も多く見られました。とくにリアリティを重視するネット小説読者層にとっては、主人公の言動が現実離れしすぎており、共感を得にくいと感じられるようです。

また、「恥ずかしさ」の感情には、自分自身の過去の体験(いわゆる“黒歴史”)を想起させられるという心理的な要因も含まれていると言われます。「自分も昔こんなこと考えてたけど、今見ると鳥肌が立つ」といった内省的な感覚が、本作への拒否感となって現れることもあります。

さらに、近年のネット小説・アニメには、ロジカルな世界設定や心理描写が求められる傾向もあり、ギャグとシリアスの急な切り替えに違和感を覚える読者も多いのが現実です。『陰の実力者になりたくて』では、コメディの直後に本格的なバトルや重たい展開が続くため、読者側に“気持ちの整理”を求められる場面が多く、これが「疲れる」「きつい」といった感想につながっています。

総じて、本作は独自性が非常に強い一方で、読者に求められる理解力や“ノリへの適応力”も高いため、合わない人には徹底的に合わない構造になっています。これが読者層の間で極端な評価の二極化を生み、「打ち切りに見える」といった誤解にもつながっているのです。

4. 評価が真っ二つに分かれる理由

4-1. 「気持ち悪い」「恥ずかしい」と感じる人の心理構造

『陰の実力者になりたくて』に対して、「気持ち悪い」「恥ずかしい」といった感想を抱く人が一定数いるのは事実です。その理由は単純に好みの問題だけでなく、作品のテーマやキャラクターの行動が、視聴者や読者の過去の記憶や価値観に深く結びついているからです。

本作の主人公・シドは、徹底的に“陰の実力者”というキャラを演じきることに情熱を注ぎ、その姿勢は徹頭徹尾ブレません。しかし、この“本気のごっこ遊び”のような振る舞いが、リアルを求める視聴者には「寒い」と映ることがあります。特に、自分自身が過去に似たような「中二病」的発言や妄想に没頭した経験がある人ほど、作品の描写に**“過去の自分を思い出してしまう”恥ずかしさ**を感じやすくなります。

こうした反応は、いわば“自己投影”と“拒否”の複合型心理であり、「あの頃の自分と似ているからこそ直視できない」「第三者として見ると耐えられない」という感情に繋がっています。また、ネット上では「痛々しい」「鳥肌が立つ」といった表現も多く見られ、これらは主人公の過剰な演出に対するリアルな拒否反応の現れです。

加えて、アニメや漫画に慣れていない層、あるいはリアリズムを重視するタイプの読者にとっては、主人公の行動が非現実的に映るため、「気持ち悪い」といった評価になりやすい傾向があります。つまり、この作品に対する“嫌悪感”は、キャラそのものよりも、「こういうノリを楽しめない」「過去の自分に似ていることへの反発」など、視聴者側の内面的な心理反応によって形成されているのです。

4-2. 「シリアスな勘違いコメディ」の唯一無二の魅力

『陰の実力者になりたくて』がここまで多くのファンを惹きつけている理由の一つは、「シリアスな勘違いコメディ」という他にあまり類を見ない構造にあります。主人公シドは、自分の世界を徹底的に作り込んだうえで、周囲のキャラや状況が偶然にもそれを真に受け、実際の脅威として物語が動いていくという“勘違い”の連鎖が、本作のコメディ要素を生み出しています。

たとえば、シドが即興で作り上げた架空の敵「ディアボロス教団」が、実際に存在していたという展開は、視聴者に強烈な驚きと笑いを提供しつつ、物語の根幹を支える重要なギミックとなっています。この「虚構が現実になる」構造は、ギャグとしても楽しめる一方で、ストーリーそのものの進行エンジンになっているという点がユニークです。

さらに面白いのは、作品のキャラたちは全員が真剣そのものだという点です。主人公は「演じている」つもりですが、周囲のキャラはシドを本物の“シャドウ”として崇拝し、命をかけて戦うほどに信じ込んでいます。このズレが緊張感と笑いを生み出し、コメディとシリアスが絶妙に混ざり合った空気感を生んでいるのです。

この「勘違いギャグ」が成立するためには、作中世界のルールやキャラの信頼関係が非常にしっかりしている必要があります。その点で、『陰の実力者になりたくて』はよく練られた構造を持っており、単なるネタアニメやパロディに終わらず、重厚な異世界バトル物としての魅力も備えていることがファンから評価されているポイントです。

4-3. 賛否を呼ぶ主人公・シドのキャラ造形の評価ポイント

本作の主人公・シド・カゲノーは、ライトノベル作品の中でも特異な存在としてしばしば議論の的になります。その理由は、彼が常に「陰の実力者ごっこ」という設定に全振りしている点にあります。彼は世界を影から操る存在になりきり、どんな状況でもシリアスかつクールに振る舞いますが、そのすべてが本人にとっては“ロールプレイ”にすぎません。

この“徹底してキャラを演じる”という姿勢は、一部の読者からは「ブレがなくてカッコいい」「芯があるキャラ」として高評価される一方で、「感情移入できない」「現実味がなさすぎる」といった批判も受けています。つまり、彼のキャラクター性が、作品の評価を真っ二つに分けている最大の要因でもあるのです。

また、シドの行動の多くは“偶然の産物”であり、本人の意図とは無関係に周囲が深読みして事態が進展していきます。この構造は物語としては非常に面白いのですが、「主人公が物語を能動的に動かしていない」と感じる読者にとっては、物足りなさや違和感を覚えるポイントになります。

それでも、シドというキャラクターが唯一無二の魅力を放っているのは、「本気で遊ぶことの面白さ」を体現しているからです。彼は世界を救うために戦っているわけではなく、あくまで自分が“カッコいい陰の実力者”を演じることに満足している存在です。それにもかかわらず、その演技が結果として世界を救ってしまうという逆説的な構造が、多くのファンを惹きつけています。

このように、シドというキャラクターは“作中で最も非現実的でありながら、最も信念を貫いている存在”でもあり、その点が評価される一方で、共感できない読者には強く拒否される対象となっているのです。彼の存在が作品全体の色を決定づけている以上、その賛否は作品そのものの評価にも直結していると言えるでしょう。

5. 作者・逢沢大介の執筆意図と作風のクセ

5-1. 作者が描きたかったテーマと作品の核

『陰の実力者になりたくて』の原作者・逢沢大介氏が本作で描こうとしたテーマは、単なる異世界転生ものではありません。中心にあるのは、**「妄想と現実が交差する世界の中で、自己を貫く人物像」の構築です。シド・カゲノーというキャラクターは、世界を救いたいとか、英雄になりたいといった動機では動いていません。彼が追い求めているのは、ただひたすら「陰で動く最強の実力者として、自分の理想の姿を演じること」。つまり、これは「理想の自分を演じること自体が人生の目的になっている男の物語」**なのです。

この作品の核は、「本気のごっこ遊び」が意図せず現実を動かすという、虚構と現実の入れ替わりにあります。主人公が想像で作った“ディアボロス教団”が実在していたり、自分の演技に周囲が感化されて世界のバランスが変わっていくという流れは、まさに「妄想のリアル化」。逢沢氏はこの構造を使いながら、「自分だけの世界観を徹底的に貫いた者が、結果として現実を動かしてしまう」というテーマを表現していると読み取れます。

また、作品を通して描かれる“演じることの強さ”や“周囲とのギャップ”は、現代人が抱える「理想の自分と現実のギャップ」にも通じており、ただのエンタメ以上にメタ的なテーマ性を含んでいる点が特徴的です。異世界という舞台で中二病的な思想を貫き通す姿は、一見ギャグに見えて、その実「信念とは何か」を問いかけているとも言えるでしょう。

5-2. コメディとシリアスの両立という挑戦

『陰の実力者になりたくて』がユニークなのは、ジャンルとして「異世界ファンタジー」に属しながらも、極端にコメディとシリアスの落差が激しい構成をあえて採っていることにあります。通常、異世界作品ではどちらかに振り切る(コメディ重視・シリアス重視)ことが多い中、本作はその境界を行き来する「両立」に挑戦しています。

例えば、シドの勘違いによって語られる“シャドウガーデン”の設定は、もともとごっこ遊びの延長線上ですが、物語が進むにつれて本物の脅威「ディアボロス教団」や、実在する国家との戦争に発展していきます。読者から見ると“ふざけていたはずの話が、突然世界の命運を握るほどの大事になる”という感覚が生まれ、そこに面白さと緊張感が同居する独特の読後感が残ります。

ただし、このバランスは非常に難易度が高く、視聴者や読者によっては「コメディの流れに乗っていたのに、急にシリアスで気持ちが追いつかない」と感じることもあります。これは、作品の魅力であると同時に、賛否を呼びやすい構造でもあるという点で、まさに“挑戦的”な作りだと言えるでしょう。

実際、アニメ版第2期では、よりシリアス色の強い章に突入したことで、「作品の雰囲気が変わった」と戸惑う声が増えた一方で、「やっと核心に迫ってきた」と評価するファンも多く見られました。このように、作者が目指したのは単なる“ギャグ作品”ではなく、笑いと緊張感が交差する「本気の冗談」世界の構築であり、それを成立させるには、緻密な構成と覚悟が必要だったことが伺えます。

5-3. 作者の体調・スケジュールと制作背景の影響

「打ち切り説」や「続きが出ないのでは?」という不安が広がった背景には、作者・逢沢大介氏の活動ペースやメディア露出の少なさも一因として挙げられます。2023年から2024年にかけて、原作ライトノベルの新刊発売ペースがやや鈍化した時期があり、第5巻(2022年12月)から第6巻(2023年12月)まで約1年の間隔が空きました。この間に明確な発信がなかったため、一部では「体調不良では?」「病気なのでは?」といった憶測も広がりました。

さらに、ネット上では「作者が亡くなった」というデマまで出回り、ファンを混乱させる事態に発展しましたが、これは公式からの発表がないことを逆手に取った誤情報です。事実としては、逢沢氏がメディアにほとんど登場せず、SNSなどでの情報発信も行っていないため、読者の間で「消息不明」と感じられやすい状況になっていたのです。

一方で、実際に長期連載を続ける作家にとっては、作品の質を保ちながら執筆を続けること自体が大きなプレッシャーと負担になります。アニメ化・コミカライズ・スピンオフ展開など、メディアミックスが広がるにつれて監修作業も発生し、創作にかかる時間が単純な執筆だけでは済まなくなってきているのが現実です。

このような制作背景を考慮すれば、刊行ペースがゆるやかになるのは必然とも言えます。逢沢氏がインタビューなどで語っているわけではないものの、作品をしっかり完結に向けて育てていくために、無理のないスケジュールで丁寧に取り組んでいると考える方が自然です。

したがって、「打ち切りの兆候」と言われる制作の遅れは、実際には**体調や執筆環境を踏まえた“正常な調整”**である可能性が高く、憶測に基づいた否定的な解釈は避けるべきだといえるでしょう。

6. シャドウガーデンの描写と物語構造の巧妙さ

6-1. “即興設定”がリアルに現実化する構造的トリック

『陰の実力者になりたくて』の物語構造を語るうえで最もユニークなのが、「即興設定が現実になる」という仕組みです。主人公シド・カゲノーは、自らの妄想の中で“陰の実力者”を演じ、その延長で「ディアボロス教団」や「シャドウガーデン」といった存在を、あくまで自己満足のために“即興で創作”します。しかし、それらは単なる空想では終わらず、実際にこの世界に存在する本物の敵や組織として機能していくのです。

この仕組みが生む面白さは、「創作と現実のリンク」が意図的に重なっていく構造的トリックにあります。たとえば、シドが適当に語った“ディアボロス教団”の脅威や陰謀が、本当に世界の裏側で進行しており、彼の即興発言が予言のように作用していく――このギャップが読者に驚きと笑いをもたらします。

こうした展開は、主人公が自覚のないまま世界を動かしてしまうという逆説的なパワーバランスを生み出し、読者には「冗談で言ったことが本当になった」という異常性と痛快さの両面を感じさせます。そのため、物語を追う側には「これもまたシドの勘違いなのか?それとも…?」という不安と期待が常につきまとうことになります。

この“偶然の一致”に見える構造には、じつは作品全体を通して張り巡らされた伏線と緻密な設計が背景にあります。作者は「ただの中二病コント」では終わらせず、即興性の中にリアルな脅威や社会構造を織り込むことで、意図して読者を「勘違いの真実」に巻き込む仕掛けを仕込んでいるのです。

6-2. シャドウと信者たちの関係が生む緊張と笑い

物語の中核を担う組織「シャドウガーデン」は、シドが即興で語った設定を信じた少女たちが作り上げた“本物の戦闘集団”です。中心メンバーである「七陰(ナナイン)」を筆頭に、彼女たちはシド(=シャドウ)の言葉を一言一句信じ込み、それに基づいて忠実に行動する“信者”的な存在として描かれています。

この構造がもたらす面白さは、シド本人が「遊び感覚」で演じているのに対し、信者たちは命懸けでその“遊び”を現実のミッションとして遂行しているというズレにあります。例えば、シドが思いつきで語った敵組織への対処法を、彼女たちは深読みし、徹底的に計画・実行するのです。このギャップは、読者にコメディ的な笑いを提供すると同時に、物語全体のシリアスな緊張感を支える要素にもなっています。

とくに、アルファやベータをはじめとした主要メンバーの存在感は強く、彼女たちの“無自覚な真剣さ”が物語をシドの予想以上に拡大させていく展開は、常に読者の予測を裏切ります。そして、シャドウガーデンの組織としての力が拡大するたびに、シド自身の「影の実力者ごっこ」が本物の支配者的な行動へと近づいていく皮肉さも内包されているのです。

このように、シャドウと信者たちの関係性は、単なる上下関係を超えた“ズレた信仰”と“無自覚な支配構造”によって成立しており、その緊張と笑いの同居が『陰の実力者になりたくて』の中でも特に魅力的な要素となっています。

7. 実は狙い通り?“誤解される設計”だった可能性

7-1. 打ち切りと見せかけた「疑似的クライマックス演出」

『陰の実力者になりたくて』において、「打ち切りでは?」と一部の読者が感じたのは、物語内にいくつかの“強制的な区切り”があったためです。特にアニメ第2期終盤や、原作中盤の章構成では、物語の大きな対立軸が一時的に解決したかのような描写がなされ、「ここで終わるのか?」という印象を与えるタイミングがありました。

しかしこの構造は、いわば「疑似的なクライマックス」を意図的に作り出す手法であり、シリーズの継続を前提とした段階的な盛り上がりの演出とも取れます。たとえば、第2期アニメ最終話では、教団との対決が一区切りつき、シャドウガーデンの存在がより大きくなったことが示されつつも、シドの“遊び”はまったく終わっていません。この「大団円に見せかけた継続性」が、視聴者の中で“打ち切りかも”という誤解を生む原因になっています。

つまり、作品の構成上「終わったように見える」のは演出の一部であり、むしろ物語を広げていくための“区切り”として機能している可能性が高いのです。こうした区切り方は、あえて視聴者に「続きはどうなるの?」という感情を残すためのテクニックでもあり、物語構造上の“戦略的演出”と捉えるべきでしょう。

7-2. ミスリードと伏線で視聴者・読者を混乱させる狙い

『陰の実力者になりたくて』が持つもう一つの特徴は、意図的に読者や視聴者を“勘違いさせる”仕掛けを多く含んでいる点です。これは物語の随所に登場するミスリード(誤誘導)や、後になって繋がる伏線によって構成されています。

たとえば、序盤で語られるシドの「世界を影から操りたい」という発言は、読者から見ると単なる厨二的な妄言のように映ります。しかし実際には、その妄言の通りに世界が動いていくという展開が後から明らかになり、**「本気でふざけていた言葉が、後になって真実になる」**という仕掛けが次々と明かされていきます。

また、キャラクターの何気ない行動や台詞にも後の展開に繋がる要素が含まれており、何度も読み返すことで「これは伏線だったのか」と気づく構成が多く存在します。こうした意図的なミスリードは、視聴者の先入観を裏切り、「予測できなかった展開」として作品の評価を高める一方で、情報整理が追いつかない読者には混乱や誤解を与えやすく、「打ち切りのような変な終わり方だった」と思われてしまうリスクも含んでいます。

つまり、これらのミスリードと伏線の積み重ねは、作品世界を深く掘り下げる魅力の一部であり、意図的に混乱を起こすことで、「型にはまらない物語」を構築しようとする明確な狙いがあるのです。読者側の想像力と観察眼が試される構造が、『陰の実力者になりたくて』という作品をより濃密でスリリングなものにしていると言えるでしょう。

8. 今後の展開予想と期待される展開

8-1. メディアミックスの拡大(ゲーム・グッズ・舞台化)

『陰の実力者になりたくて』は、原作ライトノベル・漫画・アニメの枠を超えて、メディアミックスの広がりを見せている人気シリーズです。アニメ化によってさらに注目を集めた本作は、グッズ販売やコラボイベントなどの商業展開が積極的に行われており、「打ち切り」の噂とは裏腹に、むしろプロジェクト全体は拡大傾向にあります。

まず注目されるのがゲーム化の展開です。2024年にはスマートフォン向けゲーム『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン』がリリースされ、アニメの世界観を忠実に再現した美麗なグラフィックとバトル演出が好評を博しました。ゲーム内ではシドやアルファをはじめとする「シャドウガーデン」のメンバーがフルボイスで登場し、アニメ視聴者や原作ファンにとって新たな魅力を感じられる仕上がりになっています。

また、アクリルスタンド、フィギュア、タペストリーなどのキャラクターグッズも豊富に展開されており、特に人気キャラクターであるアルファやベータのグッズは即完売することも珍しくありません。2023年以降はアニメショップやオンラインストアでの限定キャンペーンも数多く開催されており、ファン層を意識した商品戦略が継続されています。

さらに、舞台化やイベント展開への期待も高まっており、一部では「2.5次元舞台化」や「朗読劇イベント」などの企画が進行中という噂もあります。これらの動きは、単なる小説・アニメ作品としての完結ではなく、IP(知的財産)としての価値が高く評価されている証拠でもあります。

このように、作品があらゆる方向に広がりを見せている状況において、「打ち切り」という見方はまったく整合しません。むしろ『陰の実力者になりたくて』は、今後さらに拡張していく可能性の高いメディアコンテンツであると言えるでしょう。

8-2. 続編やスピンオフの構想はあるのか?

物語の世界観が広大で、キャラクターの層も厚い『陰の実力者になりたくて』は、本編だけで完結するタイプの作品ではありません。実際に、すでにスピンオフやアンソロジー作品が複数刊行されており、さらなる展開が期待されています。

代表的なスピンオフとしては、日常系に寄せた『陰の実力者になりたくて!シャドウサイド』や、ギャグを前面に押し出した4コマ漫画シリーズがあり、本編では見られないキャラクターたちの一面が描かれています。これらは原作の世界観を壊すことなく、“ファン向けの拡張コンテンツ”として非常に高く評価されており、今後の続編や新作スピンオフへの布石とも捉えられます。

また、原作ライトノベル本編もまだ完結しておらず、伏線や世界の謎も多く残されたままです。アニメ版第2期終了時点では、まだ原作の途中段階に過ぎず、物語の本筋にはさらなる発展の余地が大きく残されています。特に「教団」との対立構造や、“シャドウガーデン”の組織的な成長描写などは、今後の展開に深く関与していくことが明らかで、明確に「続き」がある構成です。

加えて、ファンからの熱い要望も続編構想を後押ししています。SNSでは「3期はいつ?」「原作の○○編がアニメで見たい」といった声が日常的に見られ、制作側もその声に応える形で新情報を出してくる可能性があります。

以上のことから、本作は“完結へ向かっている”というより、むしろ今まさに物語を広げている最中であり、続編やスピンオフ展開は現実的かつ確度の高い将来像だと言えるでしょう。

8-3. 読者・視聴者が望む「理想の終わり方」

『陰の実力者になりたくて』という作品に対して、多くの読者・視聴者が持っている期待は、「どのようにこの勘違いが終わるのか」という一点に集約されます。つまり、シドの“ごっこ遊び”がどのように結末を迎えるのか、あるいは決して終わらないのか――このテーマの終着点こそが、作品の本質に直結する“理想の終わり方”を左右するのです。

ファンの間では、「最終的にシドが自分の影響力を自覚するのか?」「それとも、最後まで気づかずに世界を救ってしまうのか?」という二つの予想がよく語られます。特に後者――“最後まで勘違いのまま世界の運命を左右して終わる”という展開は、本作の持つコメディと皮肉を極限まで突き詰めた終わり方として、高く評価される可能性があります。

また、シャドウガーデンのメンバーたちとの関係性も、ファンが注目するポイントです。彼女たちはシドを絶対的なリーダーとして崇拝しており、その信頼が裏切られたり、別の方向に展開したりする可能性についても、読者はさまざまな憶測を巡らせています。仲間との信頼関係がどう着地するのかは、本作にとって最大の感情的クライマックスとなることは間違いありません。

理想の結末とは、ただ“ハッピーエンド”であることではなく、この作品特有の価値観――「虚構を貫き通すことで現実を凌駕する」ことの帰結をどう描くかにあります。終わり方次第で、作品全体の評価も大きく変わることになるでしょう。

現在のところ、原作は終結に向けて明確な動きは見せておらず、アニメ化やスピンオフの展開も続いているため、「理想の終わり方」に向けた“種まき”はまだ途中段階にあります。ただ、それこそがファンにとっては嬉しいことであり、“どこまで行ってもシドはブレないまま終わってほしい”という声も多く見受けられます。

つまり読者・視聴者が望んでいるのは、“納得のいく終わり”よりも、“この物語らしい終わり”。それは、最後の最後まで「本気のふざけ」を突き通す、唯一無二のエンディングであるのかもしれません。

9. まとめ

9-1. 『陰の実力者になりたくて』打ち切り説の真相

『陰の実力者になりたくて』にまつわる“打ち切り説”は、一部の読者や視聴者の間であたかも既成事実のように語られることもありますが、現時点で打ち切りと断定できるような公式発表や証拠は一切存在していません。ライトノベルはKADOKAWAより第6巻まで順調に刊行されており(2023年12月時点)、コミカライズやアニメ化も活発に展開されています。

さらに、アニメは第1期・第2期ともに無事完結しており、スピンオフ漫画やゲームアプリ『マスターオブガーデン』など、メディアミックス展開も続いています。このように、商業的にもIPとしての展開が継続されている状況下で“打ち切り”と呼ぶのは不自然であると言えるでしょう。

ではなぜ、これほどまでに打ち切り説が広まったのか。大きな要因のひとつは、作品内での急展開や不親切ともとれる説明の省略、そして物語の節目での“一区切り”が、視聴者に「終わったように見える」印象を与えてしまったことです。また、原作の刊行ペースが比較的緩やかで、SNS等での作者の発信も少ないため、“続報がない=終了”という誤解を生む土壌が整ってしまったとも考えられます。

結論として、『陰の実力者になりたくて』はあくまでも“継続中”のシリーズであり、「打ち切り」はネット上の誤情報や受け手の誤認識による噂にすぎないというのが実情です。

9-2. なぜ「誤解」されたのかを振り返る

『陰の実力者になりたくて』が「打ち切られたのでは?」という誤解を受けた背景には、いくつかの構造的な原因があります。その第一は、作品独特の語り口と展開のスピード感です。物語はギャグ調の雰囲気から突然シリアスな展開に移行したり、設定説明を省略してテンポ重視で話が進んだりするため、「説明不足で雑に終わった」と感じる読者が出てきたのは自然な流れとも言えます。

また、主人公シドが「陰の実力者になりきる」というロールプレイを徹底し、その言動が時に過剰に映ることで、「中二病が過ぎて気持ち悪い」といった声も上がりやすい作品構造になっています。そうした賛否の激しいキャラクター性が、作品自体の評価を分け、「好きになれないから終わったのでは」と短絡的な認識につながってしまったことも一因です。

さらに、SNSや掲示板で「作者の消息が不明」「続編の情報が出ていない」「打ち切りっぽい展開だった」といった投稿が重なり合い、“なんとなく打ち切られた雰囲気”が独り歩きしてしまった面もあります。特に2023年後半から2024年にかけて、原作の刊行間隔が1年以上空いた時期には、「作者が亡くなったのでは?」というデマまで出回る事態に発展しました。

このように、**誤解の正体は“物語構成の特徴”と“情報の欠如”、そして“ネット特有の拡散性”**が重なって生まれた複合的なものです。事実と印象がズレてしまった典型例と言えるでしょう。

9-3. 本作が今も一部読者に熱く支持される理由

一方で、『陰の実力者になりたくて』は、今もなお多くの熱狂的なファンに支持されているシリーズです。その最大の理由は、やはり“主人公・シドの徹底したロールプレイ”にあります。彼は「陰から世界を操る実力者」という中二的理想像を、最後までぶれることなく演じ続け、その演技が本当に世界を動かしてしまう――という構造的ギャグとシリアスの絶妙なバランスが、この作品の魅力の核心です。

また、彼の「本気でふざけている姿勢」に感情移入し、逆に「バカバカしいのに格好いい」と感じる読者も多くいます。とくに、現代社会では“合理性”や“常識”が重視される中で、あえて「自分の妄想世界を信じ切る主人公」の姿勢が、ある種のカタルシスとして作用しているのです。

加えて、シャドウガーデンの女性キャラクターたちの魅力も作品の評価を大きく支えています。アルファをはじめとする七陰メンバーは、シドに対して強い忠誠心を持ちつつ、それぞれの背景や個性を持っており、彼女たちとのやりとりが物語に奥行きを与えています。彼女たちがシドの即興設定を信じ込み、本気で世界を救おうと動く構図は、笑いと感動の両面を生み出しており、多くの読者の心を掴んで離しません。

また、アニメ化によってビジュアルや演出のクオリティが加わったことで、新たに作品の魅力に気づいた視聴者も増えており、アニメ第3期を望む声や、ゲーム展開の支持が根強く続いていることも見逃せません。

結局のところ、本作が愛され続けているのは、「他では味わえない独自の面白さ」があるからです。中二病を肯定的に描き、妄想が現実に干渉していくという世界観を本気で突き詰めた本作は、**一部の読者にとってはまさに“唯一無二の作品”**であり、その熱量が支持に直結しているのです。

コメント