「みにくい遊郭の子」は多くの読者を魅了する一方で、「あの作品に似ている」「パクリでは?」という声も少なくありません。果たしてそれは偶然の一致なのか、それとも創作における問題なのか。本記事では、『お転婆娘と顔無しの男』『せんせいのお人形』との共通点から、“顔を隠す男性キャラ”や“遊郭×少女成長譚”といった定番モチーフの背景、さらには読者の賛否や演出の巧みさまで多角的に検証します。作品の本質に迫りたい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

1. 似ているとされる作品まとめ:実際に何が共通しているのか?

1-1. 『お転婆娘と顔無しの男』と比較:設定・キャラ造形・展開の共通点と差異

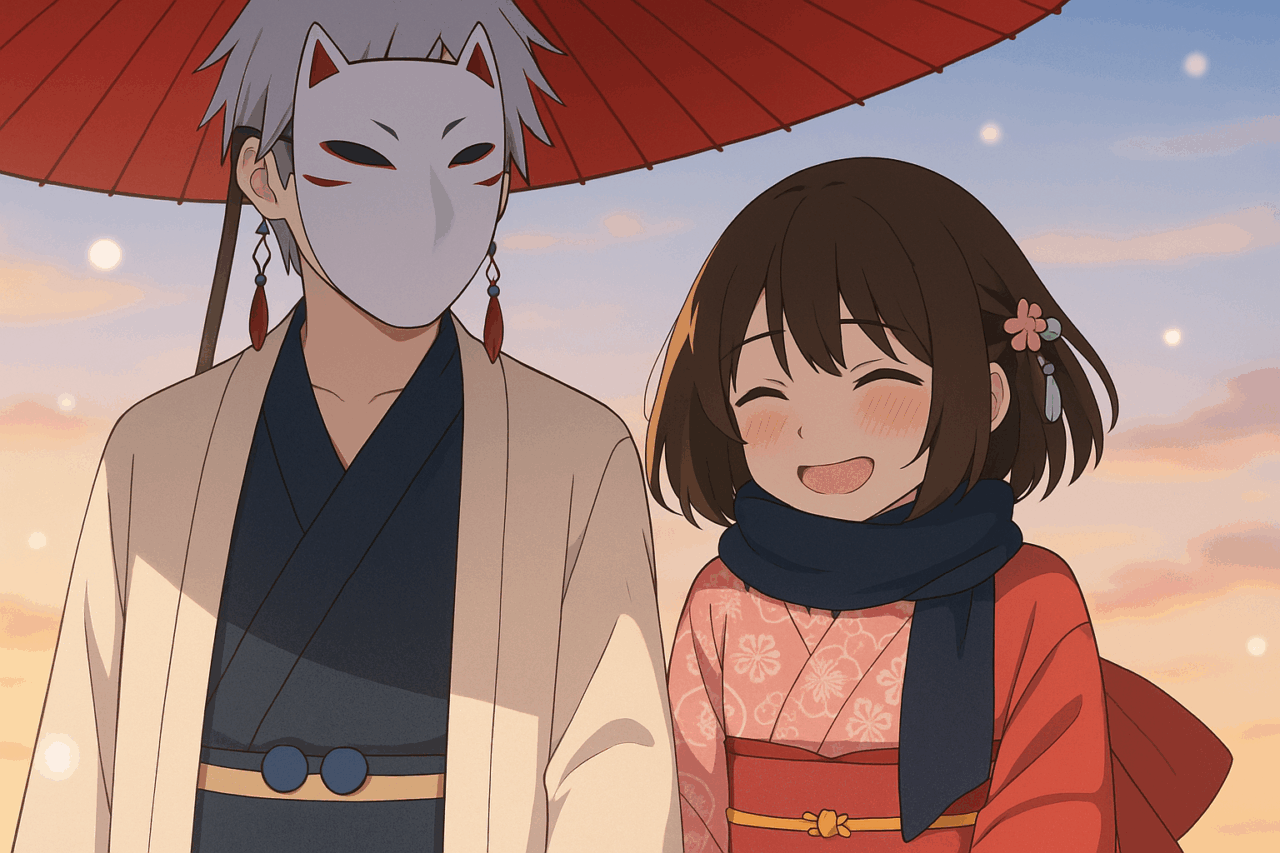

『みにくい遊郭の子』が“パクリでは?”と話題になった際、最も名前が挙がった作品のひとつが『お転婆娘と顔無しの男』(GANMA!で連載)です。どちらの作品も和風ファンタジーの世界観をベースにしつつ、「顔を隠した男性キャラ」と「天真爛漫な少女」の関係を軸にストーリーが進んでいく構成になっているため、共通点が目につきやすいのは確かです。

まず、物語の舞台については、『お転婆娘と顔無しの男』が封建的な村社会の中で展開されるのに対し、『みにくい遊郭の子』は遊郭という限定的かつ華やかな世界を舞台にしている点が異なります。どちらも閉ざされた空間ではありますが、後者は「花魁文化」「遊女の成長」という独特の文化描写が物語に深みを与えています。

次に、キャラクター設定に目を向けると、主人公の少女たちはいずれも芯の強さと人懐っこさを併せ持っており、周囲に変化をもたらす役割を担っています。『みにくい遊郭の子』のエソラは、蝶のアザを持ち運命的な立場にありながらも、希望を持ち前に進む強さが印象的です。一方で、『お転婆娘と顔無しの男』の少女もまた自由奔放でまっすぐな性格が特徴で、物語を明るく引っ張っていく存在です。

そして、もっとも比較されやすいのが「顔を隠した男性キャラ」です。『みにくい遊郭の子』の相模八尋はお面を常につけており、素顔が物語の鍵になるような重要人物として描かれています。59話ではその寝顔の一部が描かれ、読者の注目を集めました。一方、『お転婆娘と顔無しの男』でも“顔が見えない”という設定が物語全体にミステリアスな雰囲気を与え、物語後半でその素顔や過去が明かされる演出が大きな山場になっています。

とはいえ、両作品は類似点がある一方で、“描きたいもの”の軸がやや異なります。『みにくい遊郭の子』は、遊郭という過酷な環境の中でエソラがいかにして一流の花魁に成長するかという“社会の中での成り上がり”に重点があり、キャラ同士の内面的な成長や絆に重きを置いているのが特徴です。これに対して、『お転婆娘と顔無しの男』は恋愛や冒険的な展開に比重が置かれており、より王道的な少女漫画の構成に近い印象を受けます。

このように、構成や設定に共通する点は多く見受けられますが、細部の描写やテーマの深掘り方によって、それぞれに独自の魅力があることも忘れてはいけません。

1-2. 『せんせいのお人形』と比較:冒頭の描写・展開構成の一致度

『みにくい遊郭の子』と『せんせいのお人形』の類似性として最も強調されているのが、物語冒頭の“シーン構成”です。実際、両作品の第1話を読み比べると、「追い詰められた少女が新たな生活に放り込まれる」というストーリーラインが非常によく似ており、一部の読者からは「これはもうトレースに近いのでは?」という声も上がっています。

『せんせいのお人形』では、主人公の少女が心に傷を抱えながらも教師と出会い、人生が大きく変わっていく様子が描かれます。これに対し、『みにくい遊郭の子』のエソラも序盤で過酷な環境にいたところから遊郭へと連れてこられ、相模八尋と出会うことで新たな運命が動き出す展開になっています。

特に比較されやすいのは、登場人物の動きや感情の高まり方、セリフのテンポなどです。たとえば、『みにくい遊郭の子』では、エソラが必死に状況を理解しようとしながらも次第に「生きるためにここで頑張るしかない」と受け入れていく様子が丁寧に描かれますが、その心理の流れが『せんせいのお人形』でもほぼ同様に表現されているとの指摘があります。

さらに、両作品には“物語を動かす謎のキーアイテム”があるという共通点も見逃せません。『みにくい遊郭の子』に登場する不思議な「簪(かんざし)」は、物語の中で象徴的な意味を持ち、エソラの出生や記憶に関わってくる可能性が示唆されています。『せんせいのお人形』でも、キャラクターの過去と深く結びついたアイテムが登場し、物語の展開を左右する存在になっています。

ただし、これは必ずしも“盗用”を意味するものではなく、少女漫画や和風ファンタジーというジャンルの中ではある程度“王道”とも言える導入のひとつでもあります。問題は、それをどうアレンジし、深め、読者に新たな価値を提供できているかにあります。その視点で見ると、『みにくい遊郭の子』は遊郭文化の丁寧な描写や、エソラと八尋の関係性の描き込みなど、独自の味わいを加えていると言えるでしょう。

1-3. その他「似ている」と話題になった和風作品一覧(例:『薄桜鬼』『鬼滅の刃』)

『みにくい遊郭の子』を読んだ多くの人が、「どこかで見たことある雰囲気」と感じた背景には、過去にヒットした“和風×少女×謎解き”をテーマにした作品群の存在があります。特に、ビジュアルや世界観の面で近いと指摘されているのが『薄桜鬼』や『鬼滅の刃』といった作品です。

『薄桜鬼』は、幕末を舞台にした乙女ゲーム原作のアニメで、華やかで美しい世界観と、ミステリアスな男性キャラたちとの交流を描いた点が評価されています。この作品でも“顔に秘密を抱えた美男子”“過酷な環境で生きる少女”など、近い構図が使われているため、『みにくい遊郭の子』の読者が思い浮かべやすいのも無理はありません。

また、『鬼滅の刃』との共通点としてよく挙げられるのは、遊郭を舞台としたエピソードや、美しさと暴力性が混在する和風ファンタジーの表現力です。もちろんジャンルや年齢層、物語のトーンは大きく異なりますが、ビジュアル面やキャラの構成に共通項があることから、「どこかで見たような…」という印象を持つ人がいるようです。

こうした作品に共通しているのは、「伝統文化×ドラマ性の強い人物描写」という軸です。『みにくい遊郭の子』も、遊郭という独特な文化圏で繰り広げられる人間ドラマが中心となっており、既存の和風作品ファンにとっては自然と既視感を覚える構成になっているのかもしれません。

つまり、「似ている」とされるのは単なる物語の表層ではなく、和風ジャンルにおける典型的な演出・テーマ・人物構成が根底にあることが大きな要因だと考えられます。それゆえに、完全な“パクリ”ではなく、ジャンルに根差した“文脈的類似性”として理解することが、よりフェアな見方につながるかもしれません。

2. 作品構造・モチーフ・演出の共通性を“テンプレート”として検証

2-1. 「顔を隠した男性」モチーフの系譜と文化背景

「顔を隠した男性キャラ」というモチーフは、実は現代の漫画やアニメに限らず、古くから多くの物語に登場してきた非常に象徴的な要素です。『みにくい遊郭の子』で登場する相模八尋もその典型であり、彼は常にお面をつけており、読者に素顔を見せることなくミステリアスな存在感を放っています。例えば、第33〜34話では戦闘中にお面が破損して片側の顔が見える描写があり、さらに59話では寝顔の一部が描かれるという“焦らし演出”が施されています。

この「顔を隠す」という設定には、ただ単にミステリー要素を演出するという目的だけでなく、文化的・心理的な背景も深く関わっています。日本文化において「仮面」や「面」は、能や神楽などの伝統芸能の中でも象徴的に使われてきました。感情や身分、本質を隠すという行為は、同時にキャラクターの“二面性”や“過去の秘密”を暗示することにもなります。

また、現代のフィクションにおいても『るろうに剣心』の志々雄真実や、『銀魂』の高杉晋助のように、素顔を隠すキャラクターは読者の興味を引き、物語の核心に深く関わるポジションに配置される傾向があります。『お転婆娘と顔無しの男』でも同様に、顔を隠した男性キャラが物語のキーマンとして登場します。

相模八尋の場合も、彼が顔を隠す理由そのものが物語の伏線となっており、単なる見た目の演出ではなく、キャラクターの内面や過去を反映する“意味のある演出”として位置付けられています。つまり、このモチーフは単なる類似ではなく、文学的・伝統的な文脈を持った「強い記号」だということがわかります。

2-2. “遊郭×少女成長譚”という舞台装置の使われ方

『みにくい遊郭の子』の魅力のひとつに、“遊郭”という歴史的かつ独特な空間を背景に、少女エソラの成長を描いている点が挙げられます。この構成は、過酷な環境の中で少女が自分の居場所を見つけ、社会的に成り上がっていくという「少女成長譚」の王道を踏襲しつつも、舞台装置としての“遊郭”の使い方に非常に工夫が見られます。

特にこの作品では、「花魁になる」という目標を通じてエソラの成長と内面の変化が描かれており、単なる恋愛やファンタジー要素だけではない“自己実現”のストーリーが軸になっています。物語序盤では追い詰められていたエソラが、相模八尋との出会いや蝶のアザ、簪といったキーアイテムを通して自分の力と価値を見出していく過程が、丁寧に描かれています。

この“遊郭”という舞台自体も、近年の作品では時折使われており、たとえば『鬼滅の刃』の「遊郭編」でも、派手で美しいが残酷な世界として描かれていました。しかし『みにくい遊郭の子』の場合は、花魁文化そのものや、遊女たちのヒエラルキー、男社会の圧力など、舞台の背景設定が非常に細やかに設計されており、少女の物語に“重層的なリアリティ”を加えています。

このように、ただ異世界でのサバイバルや恋愛ではなく、歴史的な舞台を使って少女の成長と自立を描くというスタイルは、他作品との差別化にもなっており、和風ファンタジーの中でも一線を画す構成と言えるでしょう。

2-3. 漫画業界における「似てる」構図とその境界線

“似てる”“既視感がある”といった声は、漫画を読む読者であれば一度は感じたことがあるものではないでしょうか。特に人気のジャンルであればあるほど、構成や演出に共通点が出てくるのは自然なことです。『みにくい遊郭の子』に対しても、『お転婆娘と顔無しの男』や『せんせいのお人形』などとの共通点が多く指摘されていますが、それが「オマージュ」「偶然」「パクリ」のどれにあたるかは、かなり繊細な線引きが求められます。

漫画業界においては、「顔を隠したミステリアスな男」「傷を抱えた少女が閉鎖的な場所で成長する」「運命のアイテムが登場する」といったテンプレートは数多く存在しています。これらは読者にとって安心感を与える“お約束”であり、一定の成功パターンとも言えるでしょう。特に和風ファンタジーというジャンルにおいては、過去の伝承や文化要素をベースにしているため、どうしても構図が重なりやすくなります。

たとえば、『せんせいのお人形』との比較では冒頭シーンの構成がよく似ているとされますが、それが“演出の再利用”なのか“参考にしただけ”なのか、または“無意識の類似”なのかを判断するのは難しいところです。一方で、作者自身のコメントや描写のアレンジ度合い、伏線の仕込み方などを踏まえて見ると、『みにくい遊郭の子』はしっかりとオリジナルの要素を組み込んで物語を展開していることがわかります。

つまり、似ていること自体は創作の世界では避けがたい現象ですが、そこに“どう独自性を加えているか”“物語全体をどう展開しているか”が重要な評価基準になります。読者としても、単に「似ているからダメ」と断じるのではなく、物語の“語り方”や“描き込みの深さ”に目を向けることが大切なのかもしれません。

3. キャラ・アイテム・世界観の“重なり”は偶然か?創作論的視点から考察

3-1. 物語装置としての「蝶のアザ」と「かんざし」:類似アイテムの分析

『みにくい遊郭の子』では、物語の中核を担うアイテムとして「蝶のアザ」と「かんざし」が登場します。これらはただのビジュアル的なアクセントではなく、エソラというキャラクターの出生や運命、そして物語全体の謎を象徴する“装置”として機能しています。こうした物語の鍵となるアイテムは、他の少女漫画や和風ファンタジー作品にも数多く登場しており、「似ている」と感じる読者がいるのも自然なことです。

まず「蝶のアザ」ですが、これはエソラの身体に刻まれた神秘的な印であり、単なる外見的な特徴にとどまらず、物語の深層に関わる設定が示唆されています。読者の間では「このアザには何か特別な意味があるのでは?」という考察が盛んで、伏線として大きな期待が寄せられている要素です。類似のアイテムとしては、『せんせいのお人形』に登場する“キャラにしか見えない印”や、『NARUTO』の「呪印」などが挙げられ、身体に何かしらの印があることでキャラの特別性を際立たせる手法は、比較的ポピュラーです。

また「かんざし」に関しては、物語を通して何度も登場するキーアイテムであり、その持ち主や由来、力の正体が徐々に明かされていく過程が描かれています。特に和風ファンタジーにおいては、「かんざし」は装飾品であると同時に身分や過去を象徴するものとして扱われることが多く、たとえば『薄桜鬼』でも似たような使われ方がされています。

このように、“蝶のアザ”も“かんざし”も、ただ物語に添えられた小道具ではなく、キャラクターのアイデンティティや運命を映し出す「物語装置」として精密に組み込まれている点がポイントです。似ていると感じる読者がいても、それぞれの作品がどのような意味や背景でアイテムを使っているかに注目することで、違いや深みが見えてくるはずです。

3-2. 主人公エソラの成長構造は“王道”か“焼き直し”か?

エソラという主人公は、初登場時には決して強くも賢くもない、むしろ環境に翻弄される側の存在として描かれています。しかし物語が進むにつれて、遊郭という過酷な世界の中で次第に自分の居場所を確立し、やがて“相模屋一の花魁”を目指すまでに成長していきます。このような展開は、多くの成長物語に共通する「王道」構造といえるでしょう。

実際に、読者からは「最初は頼りなかったのに、どんどん凛々しくなっていくのが良い」というポジティブな意見も多く、特に中盤以降のエソラは、ただの少女から“自ら選択する女性”へと変わっていく姿が印象的です。相模との関係性も、受け身ではなく自らの意思で深めていく姿勢が描かれており、成長の描写に説得力があります。

とはいえ、この成長構造が既視感を生む要因でもあります。過去に似たような流れを描いた作品が多数あるため、「またこのパターンか」と感じる人もいるでしょう。たとえば『お転婆娘と顔無しの男』や『ちはやふる』、『暁のヨナ』などでも、ヒロインが試練を乗り越えて“社会的に価値のある存在”へと変わっていく物語が展開されており、一定のテンプレート化が見受けられます。

ただし、“王道”と“焼き直し”の違いは、ディテールや人物の掘り下げ方にあります。『みにくい遊郭の子』では、遊郭という特殊な舞台を背景に、時代の価値観や女性の立場を丁寧に描いており、単なるテンプレート作品にはとどまらない深みがあります。特に、蝶のアザやかんざしといった象徴アイテムとの連動性、また八尋との約束(「最高の花魁になれば素顔を見せる」)という具体的な目標設定が、エソラの成長をよりドラマチックにしています。

このように見ていくと、エソラの成長は確かに“王道”の型を踏んでいますが、それを“焼き直し”にとどめず、舞台設定や人間関係の密度によって新たな表現として成立させていると言えるのではないでしょうか。

3-3. 相模八尋の「顔が見えない男」設定の文化的オマージュ性

『みにくい遊郭の子』に登場する相模八尋は、作中を通して常にお面をつけ、素顔を隠したキャラクターとして描かれています。こうした“顔が見えない男”の設定は、読者の想像力を掻き立てると同時に、作品に深いミステリアスさをもたらします。そしてこの設定には、実は日本文化に根差したオマージュ的な意味合いも含まれているのです。

日本の伝統芸能には、能面をはじめとした「顔を覆う文化」が多く見られます。能においては、演者が感情を隠すことで逆に観客に強い印象を与える演出技法があり、面によって感情を“読み取らせる”仕組みがあるとも言われています。相模のお面にも、まさにそういった「感情を隠すことで奥行きを与える」機能が備わっていると言えるでしょう。

また、現代の漫画やアニメにおいても、顔を隠したキャラクターはしばしば登場します。『るろうに剣心』の志々雄真実や、『NARUTO』のカカシ先生、『東京喰種』の金木研など、素顔を隠すことでキャラに謎と重みを与える手法は定番です。相模八尋もまたその系譜に連なる存在であり、「冷静かつ冷酷に見えるが、実は誰よりもエソラを守ろうとしている」というギャップのある内面が、お面という演出によって効果的に引き立てられています。

さらに物語上では、「エソラが一流の花魁になったらお面を外す」という約束が描かれており、お面の存在自体がストーリーの鍵を握る象徴として機能しています。こうした構造もまた、顔を隠したキャラが持つ“文化的オマージュ性”と物語的機能の融合を象徴していると言えるでしょう。

したがって、相模八尋のキャラクター設計は、単なる既存キャラの焼き直しではなく、日本の演劇文化や現代漫画の文脈を意識的に取り入れた「意図あるオマージュ」として評価すべきだと考えられます。

4. 読者の分断:パクリ派 vs 擁護派、主張の内訳と心理分析

4-1. パクリと考える読者が根拠とする視点とは?(構成・流れ・モチーフ)

『みにくい遊郭の子』を「パクリではないか」と考える読者が指摘するポイントは、主に物語の構成、ストーリーの流れ、そして登場するモチーフに関する類似性です。こうした意見は、作品を丁寧に読み込んだファンによる詳細な比較や感想の中で語られることが多く、その背景には具体的な作品名や描写が挙げられています。

まず最も多く指摘されているのは、物語の“導入構成”の類似です。たとえば『せんせいのお人形』との比較では、少女が追い詰められた状況から新たな場所に連れて行かれるという序盤の展開が非常によく似ており、読者からは「演出がそっくり」「コマ割りのテンポまで似ている」といった声が挙がっています。また『お転婆娘と顔無しの男』においては、「顔を隠した男性キャラと、元気でまっすぐな性格の少女」という関係構造がまるで同じだという意見もあります。

次に、物語を彩るモチーフの使い方に関しても疑問視されることがあります。『みにくい遊郭の子』では「蝶のアザ」や「かんざし」といった象徴的アイテムが登場し、物語の中で非常に重要な役割を果たしますが、これらも過去作品に似たものがあると指摘されています。読者の中には、「既視感を抱くのは、こうした小道具の扱いが似通っているから」と分析する人も少なくありません。

また、キャラ配置の既視感もパクリ派の論拠のひとつです。特に相模八尋のような“顔を隠した寡黙な男性”は、和風ファンタジー作品ではしばしば登場する設定であり、「どこかで見たことある」と感じさせてしまう点が議論の的となっています。

このように、パクリだと感じる読者は単なる感覚的な違和感ではなく、構成の一致やモチーフの類似、キャラのポジショニングまでを具体的に比較したうえで、違和感を明確に言語化しているケースが多いのが特徴です。

4-2. 擁護派の主張:「独自の描写」「キャラの深さ」「演出力」

一方で、「みにくい遊郭の子」はオリジナリティのある作品だと擁護する読者も多く、彼らが注目しているのは“描写の丁寧さ”や“キャラクターの深さ”、“演出のセンス”です。同じような設定や構成を持つ作品があるとしても、それをどう展開し、どんな感情の動きを描いているかに注目すべきだという声が多く見受けられます。

まず評価されているのが、遊郭という特異な舞台設定の描写です。単なるファンタジー世界としての遊郭ではなく、そこに生きる人々の価値観やヒエラルキー、苦しみや希望がリアルに描かれており、物語の土台として非常に説得力があります。エソラが“相模屋一の花魁になる”という目標を持ち、その過程で見せる迷い、努力、そして成長の描写は、王道でありながらも細やかに描かれていると高評価です。

キャラクターの人間性も擁護派の主張の大きな根拠となっています。特に相模八尋は「顔を隠している」という表面的な設定だけでなく、彼が抱える過去や葛藤、エソラへの静かな思いやりが随所にちりばめられており、読者が感情移入しやすい構成となっています。また、素顔を徐々に明かしていく“焦らし演出”や、時折見せる素の表情が、感情を揺さぶる演出として成功しているという意見もあります。

さらに、ストーリー全体にちりばめられた“伏線”の存在も評価されています。蝶のアザやかんざし、エソラの家族の謎、ルリの正体など、読者の興味を持続させるミステリー要素が巧妙に絡み合っており、先を読みたくなる仕掛けが随所にある点が好評です。

このように擁護派は、“似ている”という表面的な指摘ではなく、作品そのものの“語り方”や“演出の質”を重視しており、ただのテンプレートでは終わらせない作品だと感じている読者も少なくないのです。

4-3. コメント欄・Twitterの実例紹介

『みにくい遊郭の子』をめぐる読者の反応は、X(旧Twitter)や電子書籍アプリのレビュー欄などで活発に行われています。ここでは、パクリ派と擁護派それぞれの声を引用形式で紹介し、そのリアルな温度感を見ていきましょう。

●パクリ派の声:

「エソラと“顔隠し男”って構図、GANMAの『お転婆娘と顔無しの男』と完全にかぶってるよね?もうちょい変えてほしかった」

― @otome_manga_fan(X投稿 2025年2月)

「せんせいのお人形の第1話と流れが一緒すぎて驚いた。舞台変えただけって感じするなあ」

― 電子書籍アプリレビューより(★2)

●擁護派の声:

「似てるって言われてるけど、エソラの心理描写めっちゃ丁寧で泣ける。むしろ他作品より深いと思う」

― @minikui_esora推し(X投稿 2025年3月)

「顔を隠したキャラなんて昔からいるし、描写の差でここまで面白くできるのがすごい。焦らし演出に毎回ドキドキしてる」

― 電子書籍アプリレビューより(★5)

このように、読者の反応は二極化しており、作品をどう受け取るかはそれぞれの視点や読み方によって大きく変わってきます。ただ、“似ている”という議論が巻き起こるほど注目されているという事実は、作品の影響力の大きさを示しているとも言えるでしょう。

5. 「みにくい遊郭の子」独自の魅力を検証する

5-1. 和風遊郭という舞台設定の緻密さと美術演出の評価

『みにくい遊郭の子』の魅力のひとつとして、多くの読者から高く評価されているのが、和風の遊郭という独自の舞台設定です。ただの“背景”としてではなく、物語の雰囲気、人物の行動、社会構造にまで深く影響を与える要素として、舞台が丁寧に描き込まれている点が非常に印象的です。

舞台となるのは「相模屋」という大きな遊郭で、そこには厳格な序列、格差、そしてしきたりが存在しています。たとえば、花魁としての格付けや身分の昇進ルール、女の子たちが抱える内外の圧力などが細かく描写されており、作中のキャラたちがその制約の中でどう生き抜くかが物語の緊張感を生んでいます。

さらに、美術的な演出にもこだわりが見られます。煌びやかな着物、髪飾り、部屋の襖や障子の模様など、視覚的なディテールが非常に豊かで、まるでアニメの絵コンテを見ているかのような臨場感があります。こうした背景美術の描写がキャラクターの感情や場面の空気を支えており、単なるロケーション以上の役割を果たしています。

この遊郭という舞台は、『鬼滅の刃』の「遊郭編」や『さくらん』など、過去にも扱われてきた題材ではありますが、『みにくい遊郭の子』では少女の視点から細やかに描かれており、そこに生きる人々の「人間臭さ」や「切実さ」がよりリアルに伝わってくる構成となっています。こうした空間演出の緻密さが、作品の世界観への没入感を大きく高めているのは間違いありません。

5-2. キャラの感情表現と“非恋愛的”ドラマ性の描き方

『みにくい遊郭の子』が他の少女漫画と一線を画す点として、キャラクターの感情表現のリアリティと、それが恋愛に依存しすぎない“非恋愛的”なドラマとして描かれている点が挙げられます。もちろん恋愛的な要素も含まれてはいるのですが、それが主軸ではなく、むしろ人間関係や成長、対立、嫉妬、決意といった幅広い感情が軸になっています。

主人公のエソラは、物語の序盤から遊郭に放り込まれる過酷な運命を背負いながらも、強く生きようとする少女です。彼女の恐れ、戸惑い、そして少しずつ芽生える希望や信頼感といった複雑な感情が、モノローグや目線、沈黙の間(ま)を通して丁寧に描かれている点が読者の心を打っています。単純に「誰かに恋するヒロイン」ではなく、「自分自身の運命に向き合う主人公」として感情が積み上げられていくのが特徴です。

また、周囲のキャラクターたちの感情も決して一面的ではありません。たとえば、相模屋内の女性たちがエソラに対して抱く複雑な感情──嫉妬、憐れみ、警戒、連帯など──が交錯する場面では、リアルな人間関係の機微が描かれ、少女漫画でありながら社会的な視点も感じられます。

このように、感情の表現においては単なる「恋愛の高揚感」だけではなく、葛藤や失望、静かな決意といった“重い感情”にもしっかりとスポットが当たっているのが、この作品の大きな魅力です。だからこそ、「少女が大人になっていく物語」としての説得力があり、読者の共感を呼んでいるのです。

5-3. 相模八尋のかっこよさを演出する“沈黙と行動”の演出法

相模八尋は、『みにくい遊郭の子』における最大のキーパーソンであり、その“かっこよさ”は見た目やセリフだけでなく、むしろ“沈黙”や“行動”によって作り込まれている点が特徴的です。彼は常にお面をつけており、表情や素顔がほとんど描かれないにもかかわらず、多くの読者から「一番魅力的なキャラ」として愛されています。

相模の魅力を語るうえで欠かせないのが、言葉よりも先に“行動”があるというスタイルです。たとえば、エソラが危機に陥った際には言葉少なに助けに入る、誰かが理不尽に扱われているときは黙って介入するなど、その行動の一つひとつが読者の信頼と好感を勝ち取っていきます。そういった沈黙の中にある“信念”や“情の深さ”が、彼をただのクールキャラではなく、“信頼できる男”として浮き彫りにしているのです。

また、59話で描かれた寝顔のシーンや、33話・34話で一部素顔が見える戦闘描写も、彼の“かっこよさ”を盛り上げるポイントになっています。完全に顔を明かさないことで読者の想像力を刺激しつつ、少しずつ開示される「素の姿」によって、ミステリアスな魅力が深化しています。

彼の過去や、なぜお面をつけているのかといった伏線も巧妙にちりばめられており、物語が進むごとに「かっこいい」だけでは終わらない“奥深さ”が見えてくる設計です。感情を押し殺して行動する姿勢や、弱さを隠して強く立つ姿に、多くの読者が「この人にならついていきたい」と思うのも納得です。

つまり、相模八尋の魅力は、饒舌なセリフや表面的なルックスだけではなく、“言わないこと”と“やって見せること”にこそ宿っており、それが作品の世界観とも絶妙にマッチして、彼を唯一無二の存在に仕立て上げているのです。

6. 相模八尋の素顔描写:どの話数でどこまで明かされているか?

6-1. 33話・34話・59話の具体的描写と読者の反応

『みにくい遊郭の子』における最大の謎のひとつが、相模八尋の“素顔”です。彼の素顔が完全に明かされることはまだありませんが、33話・34話・59話ではその一部が描かれ、読者の間で大きな話題を呼びました。

まず33話から34話にかけてのエピソードでは、戦闘シーンの中で相模の面が壊れ、片側の顔が一時的に露わになります。このシーンは、物語としてのクライマックス的な場面でもあり、これまでずっと仮面の下に隠れていた彼の表情の一部が覗いた瞬間、SNS上では「予想以上に整ってる…!」「想像以上に美形だった!」という驚きの声が多数上がりました。構図としても、顔の一部を露出しながらも視線を交わさず、感情を言葉ではなく表情の一部で伝える演出が非常に印象的でした。

続いて59話では、相模が眠っているシーンが描かれ、お面が外れて寝顔の一部が確認できます。この描写に関しては、より“素の姿”に近い表現となっており、「初めて油断した相模が見られた」「この寝顔に心臓を撃ち抜かれた」といったファンの反応が目立ちました。口元や顎のライン、まぶたの形などが繊細に描かれており、作者の丁寧な作画からも“特別なシーン”であることが読み取れます。

これらの描写は、単なるファンサービスにとどまらず、物語の進行に伴って徐々に相模という人物の内面と過去が開かれていく過程を象徴する演出でもあります。そのため、「素顔の一部」が明かされるたびに読者の間では考察が盛り上がり、相模の過去や仮面の理由についての憶測も飛び交っています。

6-2. “素顔を見せる”演出と読者の期待感コントロール

相模八尋の“素顔”がなかなか完全には明かされないという点は、本作の大きな魅力のひとつであり、読者の関心を長期的に引きつける装置として巧みに機能しています。この“焦らし”の演出法が成功しているのは、単に顔を隠しているからではなく、キャラクターの成長や物語の進行と密接にリンクしているからです。

物語の中では、「エソラが相模屋一の花魁になれば、八尋が素顔を見せる」という約束が明確に描かれています。つまり、素顔が見られることは物語の目標達成とイコールであり、単なる好奇心を満たすだけではなく、読者に「その瞬間まで見届けたい」と思わせる強い動機付けになっています。

また、これまでに一部だけ明かされた33〜34話や59話の描写により、読者の期待感は常に高まっていますが、それと同時に「完全に素顔を見せない」という選択によって、“まだ明かされていない何かがある”という予感が強調され、ミステリアスさが維持されています。この“コントロールされた情報開示”が、読者の感情を絶妙に揺さぶっているのです。

特に女性読者を中心に、「顔が見えないのにかっこいい」「見えないからこそ惹かれる」という意見も多く、想像力をかき立てる演出がキャラクター人気の継続に繋がっていることがわかります。顔を隠すことで感情を抑えたように見せながらも、エソラのために行動する姿勢を描くことで、言葉や表情に頼らずに“優しさ”や“情”を表現するのも本作ならではの特徴です。

このように、“素顔を見せる”という演出は、物語の進行と読者の心理を巧みに繋ぐトリガーとして機能しており、その巧妙さが物語全体のドラマ性をさらに高めていると言えるでしょう。

7. 作者の経歴・発言・インスピレーション元から探る「創作の意図」

7-1. 作者コメント・あとがき・SNS発信から読み取れる創作動機

『みにくい遊郭の子』の物語がどのような想いから生まれたのか、作者によるコメントやSNSでの発信内容を通して読み取ることができます。公式の場での発言では、作者は「少女が理不尽な世界で自分の力で立ち上がる姿を描きたかった」と語っており、その意図は主人公エソラの行動や成長に色濃く反映されています。

また、遊郭という舞台に関しては「華やかである一方、厳しい現実がある世界。その両面をしっかり描きたい」と明言しており、単なる美化や演出に終始せず、文化的・歴史的な側面も踏まえた物語作りを心がけている姿勢がうかがえます。

SNS上では、キャラクターごとの性格の細かい裏設定や、1話1話に込めた演出意図などを度々紹介しており、読者とのやり取りの中でも「実際にあった文化や言い伝えを参考にしている」ことを明かしています。特に相模八尋の“顔を隠す”設定については、「読者に自由に想像してもらいたい」という想いがあるとも語っており、そうした姿勢が物語の“余白”としてうまく活かされています。

このように、商業的なヒットを狙った“流行りの型”としてではなく、明確なテーマ意識と丁寧な世界観構築に基づいて物語が作られていることが、作者の発信からも感じ取れるのです。

7-2. 類似作品へのリスペクトor偶然か?創作現場の実態

『みにくい遊郭の子』が他作品と「似ている」と指摘される中で、気になるのが「その類似が意図的なリスペクトなのか、偶然なのか」という点です。実際、和風ファンタジーや遊郭を舞台にした作品は一定数存在しており、似通った設定やキャラクター構成が生まれやすい環境にあるのは事実です。

たとえば、『お転婆娘と顔無しの男』や『せんせいのお人形』と比較された場合、それぞれに“顔を隠した男”や“追い詰められた少女”など共通の要素があるのは確かですが、それを“真似”と捉えるか、“ジャンルにおける文脈の共有”とみなすかで解釈は分かれます。

創作現場のリアルとして、作家が他作品に影響を受けることは決して珍しくありません。しかし、それがリスペクトとして昇華されているかどうかは、表現の“深さ”と“変化の加え方”に表れます。『みにくい遊郭の子』の場合、蝶のアザや簪、遊郭の文化的描写、エソラの成長構造など、類似点の中にも独自の意図やアプローチが明確に見られるため、「あえて似た構成を借りつつも、自分なりの物語を作っている」という解釈も成り立ちます。

また、SNSなどでの作者の発信からも、「この作品にインスピレーションを受けた」といった明確なリスペクト表明は今のところ確認されておらず、むしろ「ジャンルの中で自分なりの切り口を探した」という姿勢が感じられるのが実情です。

つまり、類似性があるからといって即座に“パクリ”と断定するのではなく、その背景にある創作意図や構成力、描き込みの違いに目を向けることが大切です。創作現場は常に既存作品の影響と隣り合わせですが、それをどう自分の言葉で語るかが“オリジナリティ”の本質だと言えるでしょう。

8. 今後の展開予想とアニメ化の可能性

8-1. エソラの正体、ルリとの関係、黒幕の存在…未回収の伏線整理

『みにくい遊郭の子』では、物語が進行するごとにさまざまな謎が提示され、それぞれが緻密な伏線として張り巡らされています。現時点(2025年5月時点)で未解決のまま残されている要素は複数存在しており、読者の間では「いつ回収されるのか?」と予想合戦が続いています。中でも注目されているのが、エソラ自身の出生の秘密、ルリとの血縁関係、そして背後にうごめく“黒幕”の存在です。

まず、エソラの正体に関しては「蝶のアザ」が大きな手がかりとなっています。このアザは、他の登場人物にはない特殊な意味を持つとされており、彼女が単なる「みにくい子」ではないという伏線になっています。過去の回想シーンでも、エソラが生まれながらにして特別な存在だったことを匂わせる描写が散見され、彼女の“血筋”や“選ばれた役割”のようなものがあるのではと考えられています。

次に、ルリとの関係性について。作中では、ルリがエソラに対して強い執着や複雑な感情を抱いていることが描かれています。これまでの話数で母娘説が囁かれたこともありましたが、明確な答えは出ていません。読者の間では「ルリ=実母説」「ルリ=姉妹説」「ルリ=身代わり説」などさまざまな仮説が立てられていますが、確たる証拠はなく、まさに伏線の中核を成す存在です。

そして見逃せないのが“黒幕”の存在です。遊郭という表向き華やかな世界の裏では、非人道的な取引や権力の力学が密かに描かれており、物語の背後でそれを操る人物や組織の影が見え隠れします。特に、八尋が度々警戒する“外部の圧力”や、エソラを狙う勢力の動きが断片的に描かれており、今後の展開で彼らの正体が明かされる可能性は高いと見られています。

このように、エソラの正体、ルリとの関係、黒幕の存在は、物語の軸を構成する“3大謎”として物語全体に深みを与えており、これらの伏線がどのように収束するかが、今後の読みどころとなるのは間違いありません。

8-2. アニメ化されるとしたらどこまで描かれる?ビジュアル再現性の課題

『みにくい遊郭の子』のアニメ化の可能性については、2025年時点で正式な発表はされていないものの、ファンの間では「そろそろアニメ化されてもおかしくない」との期待が高まっています。特に、原作が連載プラットフォーム内で安定した人気を維持していることや、ビジュアル面の魅力、感情描写の繊細さなど、アニメ化向きの要素が多く揃っていることがその理由です。

もしアニメ化されるとすれば、どのエピソードまでが描かれるのかがひとつの焦点になります。現在の構成から考えると、1クール(全12話)であれば、ちょうど八尋の一部素顔が見える33〜34話、あるいは59話の寝顔シーンまでが節目となりそうです。この辺りで物語の謎が一部提示され、視聴者の期待を最大限に高めたところでシーズン1を終える構成は非常に効果的でしょう。

ただし、アニメ化に際しての最大の課題は「ビジュアルの再現性」です。特に遊郭という舞台特有の装飾美や、着物・髪飾りといった細部の衣装デザインは、原作において非常に緻密に描かれているため、それをどれだけアニメ制作側が表現できるかが問われます。さらに、相模八尋のお面や、蝶のアザ、簪といった象徴的アイテムをどう映像に落とし込むかも、作品の世界観を損なわないためには非常に重要な要素です。

また、キャラクターの感情の「間」や「沈黙」の演出も、アニメではテンポの問題から軽視されがちですが、本作においては感情を“語らないことで伝える”シーンが多いため、こうした繊細な表現がアニメ版でどれだけ再現できるかも注目される点です。

よって、アニメ化には大きな期待と同時に、高いハードルも存在しています。単なる人気作品の映像化ではなく、世界観とキャラクター性を忠実に再現できるかどうかが、成功の鍵を握っていると言えるでしょう。

9. 「パクリか否か」を超えて──私たちは作品をどう受け止めるべきか?

9-1. 似ている=悪なのか?創作における“引用と独自性”のバランス

『みにくい遊郭の子』に対して「他作品と似ている」といった声が出る一方で、そもそも“似ていること自体が悪なのか?”という点は慎重に考える必要があります。創作の世界においては、完全にオリジナルな設定やキャラ造形をゼロから生み出すことは稀であり、多くの作品は過去の影響や文脈を内包しています。

たとえば、“顔を隠した男性キャラ”や“過酷な環境で成長する少女”といったモチーフは、すでに多くの作品で用いられてきた“ジャンル的共通言語”とも言えるもので、一定の類似が生じるのはある意味で当然のことです。実際に『お転婆娘と顔無しの男』や『せんせいのお人形』との類似が指摘される中で、読者の側もその“似ている部分”に焦点を当てる傾向がありますが、それだけで作品を否定するのは早計です。

重要なのは、それらの共通モチーフを“どう語るか”、つまり“引用”にどれだけ独自の意味や文脈を持たせられているかです。『みにくい遊郭の子』では、蝶のアザやかんざしといったキーアイテムにオリジナルの役割を持たせ、遊郭という舞台設定を通じて少女の成長と人間関係の機微を丁寧に描いています。これは単なる模倣ではなく、“テーマの再解釈”と言える構成です。

したがって、創作において大切なのは「似ている/似ていない」ではなく、「似ている中で何を語るか」「それがどれだけ意味を持っているか」という視点です。読者としても、既視感だけで評価を決めるのではなく、表現の深さや描かれ方に目を向けることで、よりフェアな読み方ができるのではないでしょうか。

9-2. 読者ができる“フェアな楽しみ方”とは?

作品が他の作品と「似ている」と指摘されるとき、読者にとって大切なのは、それをどう受け止め、どう楽しむかという“読解のスタンス”です。特にネット上では、「似てる=悪」という断定的な声が広がりやすい一方で、実際の作品には多くの努力や工夫が詰まっていることも見落とされがちです。

フェアな楽しみ方をするための第一歩は、“似ている”部分と“違う”部分を冷静に見極めることです。たとえば、『みにくい遊郭の子』と『お転婆娘と顔無しの男』にはキャラ構成の共通点がありますが、物語の深掘り方、テーマの重さ、描写の繊細さには明確な違いがあります。その差異を理解しようとする姿勢こそが、作品をより深く味わうための鍵になります。

次に、読者自身が“感情に流されすぎない”ことも大切です。「自分が推している作品と似てるから不快」「先に読んだ方が正義」という視点ではなく、それぞれの作品が何を描こうとしているのか、その背景や文脈を尊重する姿勢が求められます。特に、創作という営みは常に影響の中にあるものなので、読者側の理解力や包容力が作品との関係性を豊かにしてくれるのです。

最後に、SNSやレビューサイトで意見を発信する際も、“作品をどう読んだか”という自分の言葉で語ることが、他の読者との健全な対話につながります。パクリか否かを断じるのではなく、「私はこう感じた」「こういう部分に魅力を感じた」と表現することで、他者との視点の違いも楽しめるようになるはずです。

読者一人ひとりがフェアなスタンスを持つことで、作品もまた、より豊かに、長く愛される存在になるのではないでしょうか。

コメント