「どうしてスラムダンクのアニメはインターハイ前に終わってしまったの?」――多くのファンが長年抱いてきたこの疑問。その裏には、視聴率の低下や原作との兼ね合い、さらには制作側の意図まで、いくつもの理由が複雑に絡み合っています。本記事では、1996年3月にアニメが終了した背景から、描かれなかった“山王戦”の真相、さらにファン必見のアニメオリジナルエピソードの見どころまでを丁寧に解説。この記事を読めば、スラムダンクがなぜ“あの形”で終わったのか、そしてそれが“打ち切り”ではなく“計算された幕引き”だった理由までがクリアになります。

1. なぜスラムダンクのアニメは途中で終わったのか?

1-1. アニメが終了した時期とその背景(1996年3月終了の真相)

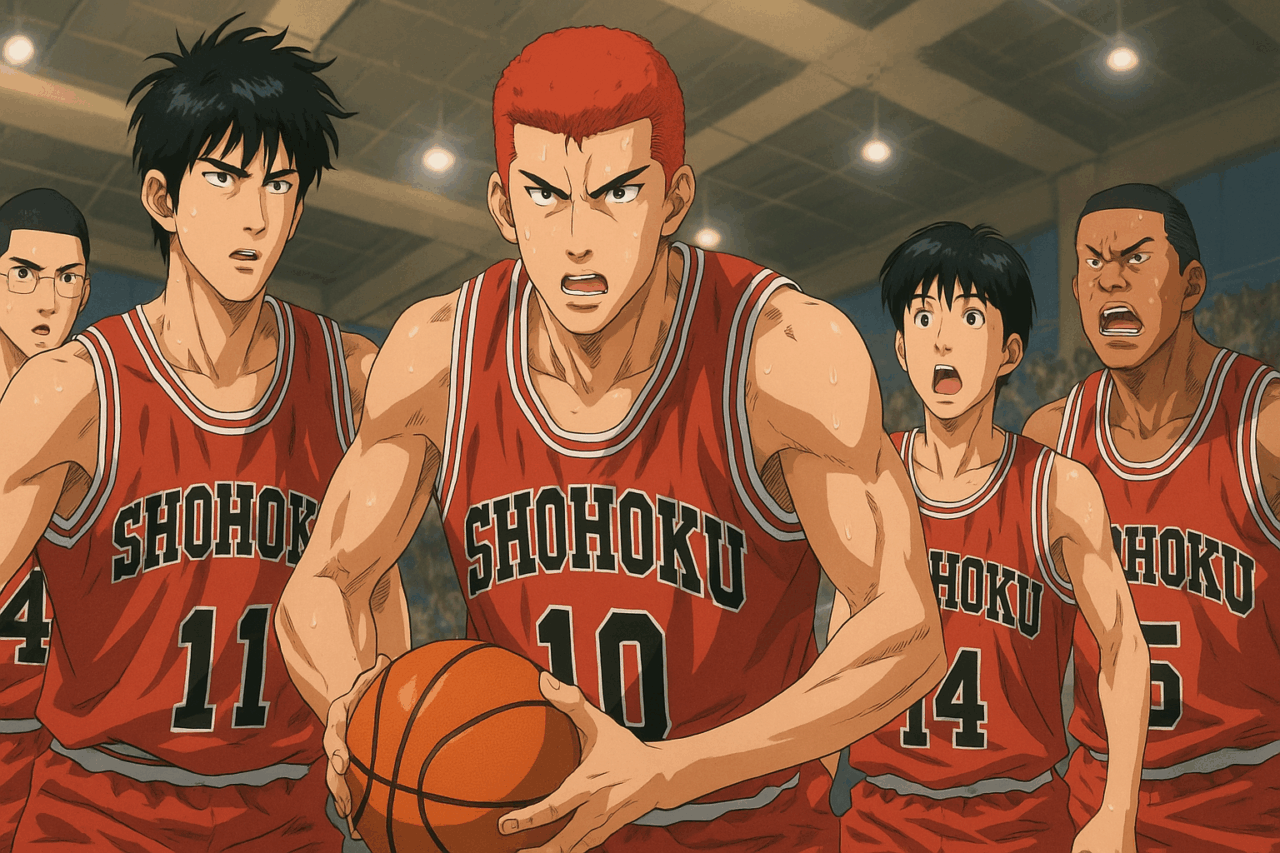

スラムダンクのテレビアニメは、1993年10月から1996年3月まで、全101話が放送されました。最終回は1996年3月23日、放送局はテレビ朝日系列です。当時のファンにとっては、人気絶頂でありながら突然の終了に強い疑問を感じた方も多かったと思います。特に、物語がインターハイ直前で終わってしまったことに対して、「なぜ山王戦まで描かなかったのか?」という不満の声が今もなお根強く残っています。

終了時期の背景としては、アニメが原作の展開に追いつきつつあったこと、視聴率の低下、さらにアニメ制作側の判断など、いくつかの要因が重なっていたと考えられます。ただし、アニメ終了が「人気がなかったから」という単純な理由ではないのは重要なポイントです。むしろ、スラムダンクは放送当初から高視聴率を記録し、最高視聴率は21.4%にも達しました(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。

そのため、「打ち切り」という言葉の印象とは裏腹に、実際にはコンテンツとしての人気は非常に高く、制作や放送の都合による「完結できなかった終了」だったといえるでしょう。

1-2. 原作に追いついた?アニメオリジナル展開の限界

アニメ版スラムダンクが終了する理由のひとつに、「原作に追いついてしまう可能性」が大きく影響していたとされています。原作漫画は週刊少年ジャンプにて1990年から連載され、1996年6月17日に最終回を迎えました。一方でアニメはその3ヶ月前の1996年3月に終了しています。時期が非常に接近していることから、アニメ制作が原作のストック不足に直面していたことが伺えます。

特に、アニメの97話(1996年2月放送)あたりからは原作には存在しない「アニメオリジナル」の展開が増えていきました。たとえば、「湘北 vs 常誠高校」の練習試合などは、アニメだけのエピソードで、原作では試合結果の報告のみで終わっていたシーンが、アニメではしっかりと描かれています。これは、ストーリーを間延びさせることで原作に追いつくのを防ぐ典型的な手法でした。

しかし、アニメオリジナル展開にも限界がありました。インターハイが本格的に始まると、豊玉戦や山王戦といった原作屈指の名勝負を避けて通ることができず、それを中途半端に描いてしまうと物語のクライマックスを損ねる恐れがありました。そのため、制作陣は「原作が描ききれていない重要試合に踏み込まず、綺麗に区切りをつける」という判断を下した可能性が高いのです。

1-3. 土曜19時台の裏番組「筋肉番付」による視聴率低下の影響

スラムダンクのアニメ放送は、土曜日のゴールデンタイムである19時からという好条件でしたが、当時この時間帯には強力な裏番組が存在していました。それがTBS系列で放送されていた「筋肉番付」です。この番組は1995年から放送が開始され、放送初期から視聴率20%前後を記録するなど、非常に高い人気を誇っていました。

一方、スラムダンクのアニメは平均視聴率が15%程度だったものの、「筋肉番付」が放送されるようになってからは、7~8%まで下がったと言われています。当時はテレビの視聴率が番組の存続に直結する時代で、数字が落ちることはそのまま「打ち切り圧力」に繋がる大きな要因でした。

視聴率の低下は、単純にアニメの人気が落ちたというよりも、裏番組との競合による“相対的な数字の下落”と見るのが妥当です。実際、作品そのものの評価は高く、主題歌や登場キャラの人気も非常に強いものでした。それでも、放送枠の都合や編成上の判断で「視聴率が取れない番組」とされてしまえば、継続は難しくなってしまいます。

このように、スラムダンクのアニメが終了した理由は、作品の内容や人気とは無関係な、放送業界の事情に大きく左右されたということがわかります。

2. アニメ視点で語る「中途半端」感の正体

2-1. インターハイを描かなかった理由とは

スラムダンクのアニメは、原作でいえば神奈川県予選の湘北高校と陵南高校との試合が終わったあたり、つまりインターハイ出場が決定した段階で終了しています。このため、多くのファンが「なぜインターハイ本戦が描かれなかったのか?」と疑問を抱いています。

一番大きな理由は、アニメの制作時点で原作がまだインターハイ本戦を描いている途中であったためです。特に、インターハイ初戦の「湘北 vs 豊玉」戦から、その後の「湘北 vs 山王工業」戦は、スラムダンク史上でも最もドラマティックで評価の高いエピソードですが、これらはアニメ放送終了後にようやく原作で描かれた部分になります。

もしアニメがインターハイ編を描こうとすれば、原作が完成していない中でアニメオリジナルの試合内容を作らなければなりません。これにはストーリーの整合性を保つリスクが伴いますし、なにより山王戦のような重要な試合を原作より先に描くことは、作品としての質や感動を損なう可能性が高かったと考えられます。

そのため、制作陣は“原作の進行を待たずにインターハイには踏み込まず、神奈川予選で区切る”という判断をしたのでしょう。これは「中途半端に描くぐらいなら、潔くそこで終わる」という、ある種の誠実な判断ともいえます。

2-2. 「湘北 vs 豊玉」や「山王工業戦」はなぜ描かれなかった?

湘北高校がインターハイ本戦で最初に戦うのが大阪の強豪・豊玉高校、そしてその次に待ち受けるのが全国王者・山王工業高校です。どちらも原作後半のクライマックスを担う試合であり、特に山王戦はスラムダンク全体の中でも屈指の名勝負として知られています。しかし、これらの名試合はアニメでは一切描かれていません。

その理由は明快で、アニメの終了時点(1996年3月)では、まだ原作で豊玉戦が始まったばかりであり、山王戦に至っては完全に未着手の段階でした。山王工業との戦いは、原作でも1996年4月以降に連載され、6月に完結する流れでしたので、アニメ制作スケジュールと完全にかぶっていたわけです。

このような事情から、アニメ制作陣としては、豊玉戦や山王戦を描くための原作のストックが足りず、仮に描くとなればオリジナル脚本に頼らざるを得なくなります。ところが、山王戦は「流川と沢北の一騎打ち」や「桜木の負傷と成長」など、非常に濃密で感情の起伏が激しい展開の連続で、下手にオリジナル化すればファンの期待を裏切るリスクが高すぎました。

そのため、豊玉戦や山王戦を“描かない”という判断は、原作に対するリスペクトを込めた結果とも受け取れます。あの名試合たちは、井上雄彦先生自身が全力を注いで描き上げたものであり、それを中途半端にアニメ化するのは、むしろ作品の価値を下げる可能性があったのです。

2-3. 制作陣が選んだ「打ち切り」ではなく「意図的な幕引き」説

スラムダンクのアニメ終了について「打ち切りだったのでは?」と考える方も多いですが、実際には制作陣が意図して選んだ“幕引き”だった可能性が高いとされています。つまり、続けようと思えば続けられたが、あえて“そこで終えることを選んだ”という見方です。

まず、アニメの最終話(第101話)には、明確に“最終回”としての構成が施されていました。湘北が全国へ向けて出発する姿で終わる演出には、続編への期待感とともに、ひとつの物語としての区切りも感じさせる作りがされていました。つまり、「視聴率が悪いから途中で打ち切った」という単純な事情ではなく、ストーリーの構成上、“ここで区切るのが最も美しい”という判断だった可能性が高いのです。

実際、アニメ制作に関わっていた東映アニメーションは、当時すでにオリジナル展開を複数話数にわたって挿入しており、ストックの少なさをカバーする努力をしていました。94話の「湘北 vs 常誠高校」や、98話の「翔陽&陵南連合チームとの試合」など、原作には存在しない試合をわざわざ描いてまで、テンポ調整をしていたことが分かります。

こうした背景をふまえると、「打ち切り」というよりは、「これ以上続けると作品のクオリティが落ちるから、潔く終わろう」という、プロフェッショナルな判断がなされたと見る方が自然です。スラムダンクという作品の世界観を壊さないため、あえて未完のままアニメを終わらせた――そんな制作陣の“意図的な幕引き”こそが、本当の理由だったのかもしれません。

3. アニメ版だけのオリジナルエピソードの魅力

3-1. 「湘北 vs 常誠」練習試合がアニメで描かれた意味

「湘北 vs 常誠高校」の練習試合は、スラムダンクのアニメでしか見ることのできないオリジナルエピソードのひとつであり、原作では結果の報告だけにとどまっていた試合です。アニメでは第94話にてしっかりと描かれており、ファンの間でも密かに評価されている回となっています。

この試合がアニメで描かれた意味には、いくつかの側面があります。まず一つ目は、アニメが原作の展開に追いつきそうだったため、時間を稼ぐ必要があったという制作上の都合です。原作ストーリーを引き延ばす必要があったタイミングで、比較的自由に構成できる練習試合をオリジナルで差し込むことは、自然な対応策といえます。

ただ、それ以上に重要なのは、アニメスタッフが“原作では描かれなかった隙間を埋める”ことで、キャラクターの成長やチームの結束を視聴者により深く伝えようとしていた点です。常誠高校は作中でそれほど目立つ存在ではありませんが、湘北がインターハイを前にどのような準備をしていたのか、実戦での様子を具体的に見られる数少ない機会となっていました。

この試合での桜木のプレイや、流川の鋭い動きなど、各キャラクターの“戦う姿”がしっかりと描かれたことにより、「やっぱりスラムダンクはアニメでも面白い!」と再認識させられたファンも多いのではないでしょうか。

3-2. 翔陽&陵南連合軍戦に見えた“やっつけ感”とファンサービス

アニメの第98話では、これまた原作には存在しない、翔陽高校と陵南高校の連合チームが湘北と試合を行うという、ある意味“夢の対決”が描かれました。しかし、このエピソードには“やっつけ感”を感じたという声も少なくありません。

その理由は、連合チームという設定自体がやや強引で、ストーリー的な必然性が乏しかったこと、そして試合の展開も深掘りがされず、ただの交流戦のような印象が強かった点が挙げられます。実際、試合の描写もテンポが早く、各キャラの見せ場も限定的で、「もう少し練り込んでほしかった」と感じる視聴者も多かったようです。

とはいえ、この試合にはファンサービス的な要素も大きく、特に仙道や魚住、藤真といった人気キャラクターが同じチームでプレイする姿は、アニメならではの贅沢な演出だったともいえます。漫画では絶対に実現しない組み合わせを、アニメオリジナルとして形にしたことで、ファンにとっては貴重な「お祭り回」となりました。

つまり、この回は物語としての完成度よりも、「スラムダンクの世界をもう少し見たい」「あのキャラたちのプレイをもっと見たい」というファンの声に応える意図があったのではないでしょうか。やっつけ感とファンサービスは紙一重ですが、作品を愛する人にとってはそれでも十分楽しめる価値がある回だったと思います。

3-3. 原作ファン必見の“仙道プレイ集”はどこで見られる?

仙道彰といえば、スラムダンク屈指の人気キャラであり、冷静な判断力と圧倒的な技術力を併せ持つプレーヤーとして、陵南高校のエースを務めていました。原作では数々の名シーンを残していますが、アニメではさらに彼の活躍を“動き”として見ることができるのが魅力です。

特に注目すべきは、アニメオリジナルで描かれた翔陽・陵南連合チーム戦(第98話)です。この試合では、原作では見られなかった仙道のボール運び、パス、カットインといった多彩なプレイがテンポよく描かれており、ファンとしてはたまらない構成になっています。

また、アニメ後半に進むにつれて、仙道のプレイスタイルがよりダイナミックに描かれるようになっており、流れるようなドリブルや冷静沈着なアシストの演出など、「静」と「動」のバランスが非常に秀逸です。原作では“間”や“表情”で表現されていた部分が、アニメでは動きとして具現化されているため、仙道のプレイヤーとしての完成度がより一層伝わってきます。

「もっと仙道の活躍を見たい!」という原作ファンにとって、これらのアニメ回はまさに“映像化されたプレイ集”とも言える存在です。特に、第98話や湘北対陵南戦の後半シーンを見返すことで、彼のプレースタイルや人間性がより深く理解できるはずです。原作での印象だけでは伝わりきらない“仙道彰”の魅力を、アニメを通じてもう一度味わってみるのもおすすめです。

4. 原作漫画が「山王戦」で終わった本当の理由

4-1. 井上雄彦氏の決断「人気絶頂で終わらせたかった」

スラムダンクの原作が終了した1996年当時、作品の人気はまさに絶頂期にありました。単行本の累計発行部数は約1億8500万部(2024年時点)にも上り、アニメも高視聴率を記録、関連グッズや映画化も含めたメディア展開も大成功を収めていました。そんな中での「連載終了」は、まさに衝撃的な出来事でした。

この決断を下したのは、原作者である井上雄彦先生ご本人です。彼は後のインタビューで、「人気がピークのうちに終わらせたかった」と語っており、山王工業との戦いをスラムダンクの“頂点”として据えていたことが分かります。この発言からも、作品をただの長寿連載にするのではなく、「物語としての完成度と読後感」に強くこだわった姿勢がうかがえます。

連載当時のジャンプといえば、「人気がある限り続ける」という編集方針が主流でしたが、そのなかで“終わらせる勇気”を持ったことは、作家としての信念を感じさせるものです。井上先生は、スラムダンクという作品を「きれいに完結させること」に最も価値を置き、それが実現できるタイミングを逃さなかったというわけです。

4-2. 編集部との対立と、それでも貫かれた“作者の信念”

井上雄彦先生の「連載を終わらせたい」という意向に対して、当時の編集部は強く反対したとされています。スラムダンクは、週刊少年ジャンプの看板作品の一つであり、売上・知名度ともに他を圧倒する存在でした。当然のことながら、編集部としては「連載を続けてほしい」というのが本音だったはずです。

実際、井上先生が連載終了の意向を伝えた際、編集部は強く説得を試みたという逸話があります。「山王戦以上のエピソードを描けるはずだ」とか、「全国大会のその後を見たいという声が多い」など、続編を期待する声が編集部にも読者にも存在していたのは事実です。

しかし、それでも井上先生の決意は揺らぎませんでした。すでに山王戦で物語の“最高潮”を迎えることは、先生の中で設計されていた流れだったようです。事実、山王戦は原作の中でも異例の長さ(10話以上にわたる試合展開)で描かれており、その内容の濃さや緊張感は、他のどの試合とも比べものにならないほど。

こうした背景から、井上先生は「描きたいことは描き切った」と確信しており、編集部との対立を乗り越えて、自らの信念を貫いた結果が、スラムダンクの終焉だったのです。これは漫画史の中でも稀に見る「美しく終えられた作品」の代表例といえるでしょう。

4-3. 山王戦が「最後の戦い」になるべくしてなった理由

スラムダンクの物語は、山王工業戦をもって幕を閉じました。読者の中には「インターハイで優勝まで描いてほしかった」という声もありますが、山王戦を“最終決戦”と位置付けたのは、単なる演出的な都合ではなく、物語のテーマと構造に深く根ざした選択だったといえます。

まず、山王工業は全国王者であり、全国制覇3連覇中の絶対王者という設定でした。そんな最強の敵に、無名校の湘北が挑み、泥臭くも勝利をもぎ取る――この一戦は、ただの勝敗以上に、登場人物一人ひとりの成長、葛藤、信念が詰まった集大成的な試合でした。

桜木花道の劇的な成長や、流川楓と沢北栄治のライバル関係、赤木剛憲のキャプテンとしての想い……すべてがこの山王戦に凝縮されており、これ以上の試合はもう描けない、と井上先生が感じたのも無理はありません。実際、井上先生自身も「山王戦以上のものは描けない」と語っており、それが本作の完結点となった理由でもあります。

また、山王戦の後に湘北は愛知の強豪・愛和学院に敗れてインターハイを終えますが、その後の展開が描かれなかったのは、「最高の瞬間をもって物語を終える」ための必然だったともいえるでしょう。勝利の先に敗北が待っていたとしても、山王戦の劇的なラストこそが、スラムダンクという作品の“終わり方”にふさわしかったのです。

5. アニメ続編が作られなかった理由とその可能性

5-1. 続編企画はあった?なかった?テレビ業界の事情

スラムダンクのアニメが1996年に終了して以降、長年にわたり「続編はいつかあるのでは?」という期待がファンの間でささやかれてきました。特に、原作では最も盛り上がる「山王戦」が描かれていなかったことから、「続編アニメで山王戦が映像化される可能性」への期待は非常に高かったのです。

しかし、実際にはテレビアニメとしての続編企画は公式に発表されたことがなく、制作されることもありませんでした。その背景には、テレビ業界特有の事情が関係していると考えられます。まず、アニメの制作には長期間の準備と予算が必要であり、人気作であっても当時のテレビ局側がリスクを避ける傾向が強かったのです。

加えて、アニメ制作当時は「アニメは子ども向け」という認識がまだ根強く、視聴率やスポンサーの目を強く意識せざるを得ない状況でした。スラムダンクも例外ではなく、裏番組の影響などで視聴率が伸び悩むと判断されれば、新たなシリーズを立ち上げるには高いハードルが存在していたのです。

また、1990年代後半はテレビアニメの制作体制そのものが大きく変化し始めた時期で、地上波よりもOVA(オリジナルビデオアニメ)や映画といった形での展開が注目されるようになっていきます。その結果、テレビアニメでの続編という道は自然と閉ざされ、長らく新作は沈黙を保ったままとなりました。

5-2. 『THE FIRST SLAM DUNK』映画が見せた“リブート”の可能性

2022年に公開された映画『THE FIRST SLAM DUNK』は、アニメ版としては約26年ぶりの新作となる作品であり、これまでのファンのみならず、新世代の視聴者にも強いインパクトを与えました。本作は、原作で描かれた“山王工業戦”をベースにした内容で、まさにファン待望のエピソードの映像化といえるでしょう。

本作の大きな特徴は、「過去のアニメの延長線上ではなく、リブート(再起動)」として制作された点にあります。映像はフル3DCGで表現され、試合シーンの臨場感やスピード感は従来の手描きアニメを凌駕する仕上がりとなりました。さらに、監督・脚本・キャラクターデザインのすべてを井上雄彦氏自身が担当することで、原作の世界観を忠実に再現することにも成功しています。

この映画がリブートという形で生まれた背景には、かつてアニメで描けなかった山王戦を「今の技術と表現力で届けたい」という作者の強い意志があったからです。これにより、テレビ続編の実現はなかったものの、「続編という形ではなく、別のアプローチで完成させる」という新しい可能性が提示されたことになります。

結果的に、『THE FIRST SLAM DUNK』は興行収入157億円超(国内)という大ヒットを記録し、多くのファンが「やっと見たかったものが見られた」と満足感を得る作品となりました。この成功が、将来的な“シリーズ化”や“続編映画”の可能性を生み出す土壌になったことは間違いありません。

5-3. 声優交代騒動と「懐古ファン」からの反発

『THE FIRST SLAM DUNK』の公開に際して、最も話題となったのが“声優陣の総入れ替え”です。1990年代のテレビアニメ版で桜木花道を演じた草尾毅さん、流川楓の緑川光さんといった当時のキャストが一新され、現代の若手・中堅声優たちが主要キャラクターの声を担当することとなりました。

この決定に対して、往年のファンの中には強い反発を示す声もありました。「桜木の声は草尾さんでないとしっくりこない」「違和感が拭えない」といった意見がSNS上にあふれ、公開前には“炎上”といっても過言ではないほどの議論が巻き起こりました。

一方で、制作サイドはこの声優交代について、映画が単なる続編ではなく“新しいスラムダンク”であることを強調しています。これはあくまで「旧作の焼き直し」ではなく、「新たな表現方法で作品を再構築する」という明確な意図があったためで、実際に映画を鑑賞した多くの人は「最初は違和感があったが、見終わったころには馴染んでいた」といった評価に変わっていきました。

また、新キャストの演技力は非常に高く、桜木花道役の木村昴さんをはじめ、流川楓役の神尾晋一郎さんなど、それぞれのキャラに新たな命を吹き込んだことも高く評価されています。旧作ファンの感情を理解しつつも、「作品の進化と広がり」を目指した選択だったといえるでしょう。

この声優交代は、過去の名作をどう“現代に再提示”するかという、難しくも重要なテーマを象徴する出来事でした。そしてその結果として、新旧のファンが交わるきっかけを生み、スラムダンクという作品の持つ普遍的な魅力を、再び世の中に広げることに成功したのです。

6. スラムダンクの“その後”を描いた媒体とエピソード

6-1. 映画『THE FIRST SLAM DUNK』が描いた“アニメでは未完だった世界”

2022年に公開された映画『THE FIRST SLAM DUNK』は、スラムダンクのファンにとってまさに“夢の続きを描いた”作品でした。というのも、この映画のストーリーは、原作の中でも特に人気の高い「湘北高校 vs 山王工業高校」の試合を中心に構成されており、テレビアニメ版では一切触れられてこなかったインターハイ本戦の模様を、ついに映像化したものだからです。

アニメが1996年に終了した時点では、湘北高校がインターハイ出場を決めたところまでしか描かれておらず、その先の「豊玉戦」や「山王戦」は、原作の中でしか読めないままでした。中でも山王戦は、井上雄彦先生自身が「スラムダンクで最も描きたかった試合」と語るほど重要なエピソードで、主人公・桜木花道が本当の意味でバスケットボールプレイヤーとして覚醒する場面が詰まっています。

映画では、原作の緊張感と感動を余すことなく再現しながらも、試合の視点を宮城リョータにフォーカスするという新しい演出が加えられました。これにより、これまでスポットが当たりにくかったキャラクターにも深みが与えられ、原作ファンにも新鮮な驚きと感動を与えたのです。

さらに、映像面でも進化が見られました。3DCGと手描きアニメのハイブリッドという新技術を活用し、プレー中の迫力や選手たちの動きが非常にリアルに表現されています。音楽や効果音の使い方にもこだわりが感じられ、観客を試合の中に引き込むような臨場感がありました。

つまり、『THE FIRST SLAM DUNK』は、単なる過去作品の焼き直しではなく、“未完だった世界の補完と再解釈”という役割を担い、スラムダンクという作品に新たな命を吹き込んだ映画と言えるでしょう。

6-2. 山王戦のアニメ化はもう見られないのか?

スラムダンクのアニメをリアルタイムで見ていた世代にとって、最も心残りだったのが「山王戦がアニメで見られなかったこと」ではないでしょうか。インターハイ本戦の山王工業戦は、原作の中でも最高峰の盛り上がりを見せた試合で、湘北高校が“王者”山王に挑む姿に多くの読者が胸を熱くしました。

しかしながら、1996年に終了したテレビアニメでは、湘北がインターハイ出場を決めたところで物語がストップしており、山王戦どころか豊玉戦すら描かれていません。理由としては、当時の原作進行とアニメの放送スケジュールの関係、視聴率の問題、そして制作体制の限界が大きく関係していました。

それでは今後、「テレビアニメでの山王戦」は見られる可能性があるのかというと、現時点では非常に可能性は低いと言わざるを得ません。というのも、2022年の映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、山王戦をテーマに据えた“公式なアニメ化”であり、かつ井上雄彦先生が自ら監督・脚本を手がけるという徹底した形で制作されたため、この映画自体が「決定版」としての役割を果たしてしまっているからです。

また、当時のアニメ版と映画ではキャストや表現手法が完全に一新されており、「旧アニメの続きとしての山王戦」は事実上制作の土台が失われてしまっています。声優交代の経緯も含め、リメイクではなくリブートとして再構築されたことを考えると、旧シリーズの延長線上で山王戦を再アニメ化する動きはほとんど期待できない状況です。

とはいえ、『THE FIRST SLAM DUNK』が興行収入150億円超という大成功を収めたことから、今後も別のエピソードを映像化する動きが出てくる可能性はあります。ただしそれはあくまでも“新たな解釈と視点”による続編であって、昔のアニメスタイルで「山王戦の続き」を見られる日が来る、というのは現実的にはかなり難しいと考えられます。

つまり、「山王戦がアニメ化されることはもうないのか?」という問いに対する答えは、「旧アニメの延長線ではないが、映画という形で最高の形で実現された」というのが現時点での結論です。ファンとしては少し寂しい気持ちも残りますが、だからこそ映画を観ることに、大きな価値と意味があるのかもしれません。

7. スラムダンクの代わりに観たい熱血スポーツアニメ

7-1. 『ハイキュー!!』に受け継がれた青春と成長の美学

スラムダンクが描いてきた「努力」「友情」「成長」といった熱血スポーツアニメの要素は、その後の多くの作品に影響を与えてきました。その中でも特に、「青春と成長の美学」を真正面から受け継ぎ、現代の若い世代にも強く支持されているのが『ハイキュー!!』です。

『ハイキュー!!』は、バレーボールを題材にしたアニメ・漫画作品で、主人公・日向翔陽の身長というハンデを乗り越えて挑戦していく姿や、チームメイトとの信頼関係の築き方など、まさにスラムダンクと通じる“人間ドラマ”が魅力です。特に印象的なのは、「試合の勝敗以上に、そこへ至るまでの努力や思考、感情の流れを丁寧に描く」という演出で、これはスラムダンクの山王戦などでも見られた特徴に近いものがあります。

さらに、『ハイキュー!!』では敵チームの選手たちにもドラマが用意されており、勝ち負けに関係なく各キャラが輝く設計になっている点も、スラムダンクの「陵南の仙道」や「翔陽の藤真」などを思い起こさせます。作中での名言も数多く、「壁にぶつかった時は、それを越えるチャンスだ」など、前向きなメッセージはスラムダンクファンの心にも響くことでしょう。

アニメの作画や試合シーンの迫力も一級品で、スポーツの緊張感を体感できる作品として非常に完成度が高いです。スラムダンクで感じたあの“熱さ”を、現代の作風で再体験したい方にはぜひおすすめできる一本です。

7-2. 『黒子のバスケ』が描く超次元の魅力

スラムダンクの後に登場し、「バスケアニメ」として一大ブームを巻き起こしたのが『黒子のバスケ』です。同じバスケットボールを題材にしていながら、そのアプローチはスラムダンクとは大きく異なり、現実の技術を超えた“超次元プレー”が物語の中心となっています。

黒子のバスケでは、「幻の6人目」と呼ばれる黒子テツヤを主人公に、キセキの世代と呼ばれる天才プレイヤーたちとの対決が描かれます。彼らが使う必殺技のようなスキル――たとえば、光速のドリブル、無音のパス、ゾーン突入など――は、まるでスポーツとファンタジーの融合ともいえるもので、現実には不可能でも“観ていてワクワクする”要素が詰まっています。

一方で、試合の中で描かれる「勝利への執念」や「仲間との信頼関係」「自分を乗り越えるための葛藤」など、スポーツアニメとしての本質的なテーマはスラムダンクと共通しています。特に、主人公・黒子の“影のサポート役”という立ち位置は、スラムダンクでいえば宮城リョータや三井寿のような“目立たないけど欠かせない存在”を思い出させるキャラクター像でもあります。

また、試合ごとの緊張感の演出やライバルキャラの魅力、テンポの良い試合展開など、視聴者を飽きさせない工夫も随所に盛り込まれており、アニメーションの面でも非常に高い評価を受けています。

スラムダンクのリアルさに惹かれた方には異なるテイストかもしれませんが、「バスケを題材にした熱いドラマが好き」という方なら間違いなくハマる作品です。

8. まとめ:打ち切りではなく“計算された終了”だった?

スラムダンクのアニメが1996年に終了した際、「なぜインターハイをやらなかったの?」「途中で終わるなんて打ち切り?」と感じた視聴者は少なくありませんでした。ですが、改めてその背景を振り返ると、それは単なる視聴率や制作都合による打ち切りではなく、“意図的に計算された幕引き”だったことが見えてきます。

まず、アニメ版は原作に追いついてしまうリスクがあった中、オリジナルエピソードを挟みながらも無理にインターハイに突入せず、「区切りの良いタイミング」で終えるという判断がなされています。さらに、裏番組の『筋肉番付』の影響による視聴率の低下も要因の一つでしたが、それでも作品全体の人気は高く、終了=不人気という図式には当てはまりません。

原作漫画においても、作者・井上雄彦先生の「人気絶頂のまま終わらせたい」という強い意志があり、山王戦で最高の形で物語を締めくくることを選びました。編集部の引き止めを振り切ってまで信念を貫いたその姿勢は、作品に対する深い愛と責任感の表れです。

そして、2022年にはついに『THE FIRST SLAM DUNK』という形で“アニメで描かれなかった山王戦”が映像化され、多くのファンにとって一つの区切りが与えられました。声優変更や映像スタイルの一新など賛否はありましたが、それでもあの試合を映像として目にすることができたという意味は大きいと言えるでしょう。

スラムダンクのアニメ終了は、表面的には“途中終了”のように見えるかもしれませんが、その実態は「原作とアニメ、それぞれのタイミングとクオリティを考え抜いた末の選択」だったのです。だからこそ、今もなお色あせることなく、多くの人の記憶に残り続けているのかもしれません。

コメント