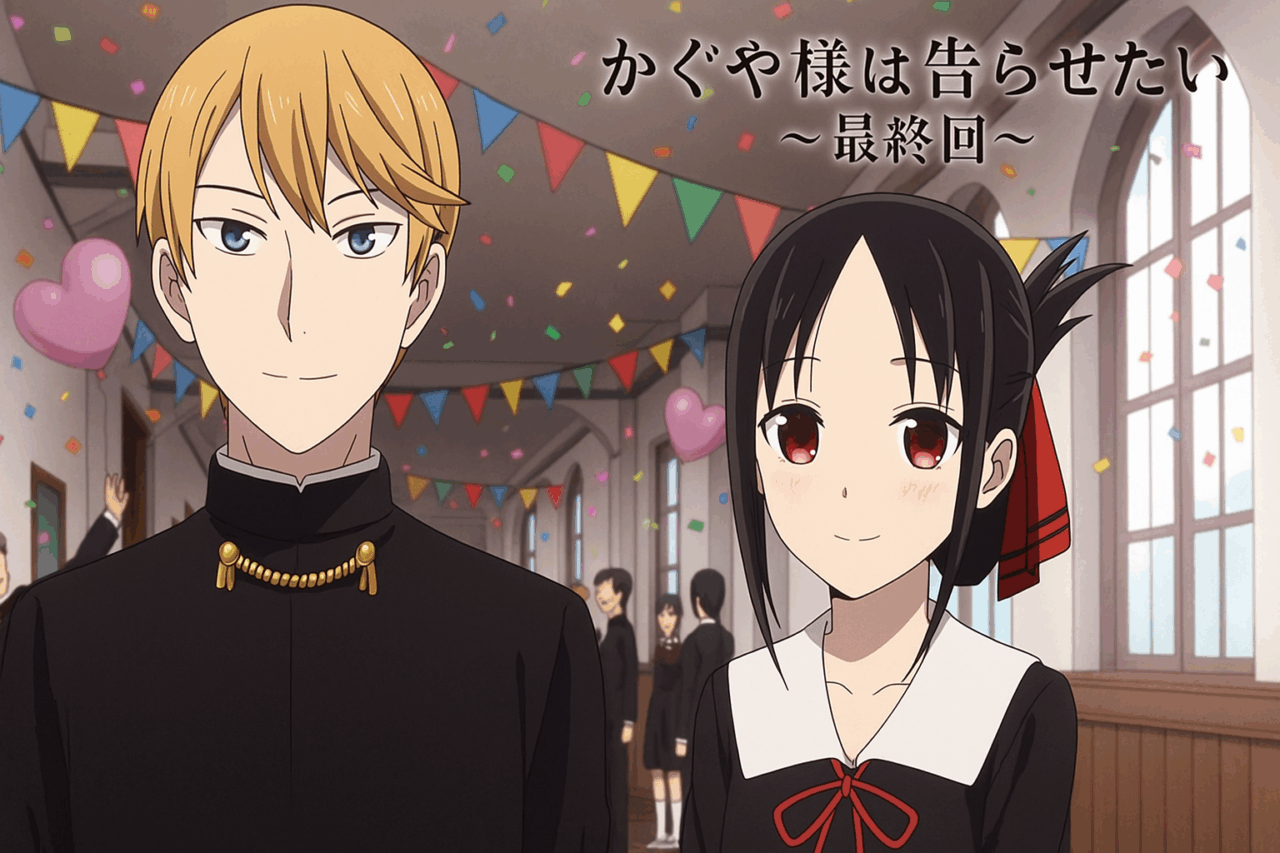

「かぐや様は告らせたい」の最終回に「ひどい」と感じた方へ──なぜ感動よりもモヤモヤが残ったのか、理由は一つではありません。長年の読者が違和感を覚えた構成、描かれなかったキャラの“その後”、回収されなかった伏線、そして期待を裏切られたという感情の爆発。本記事では、最終回への不満の背景を丁寧に掘り下げ、なぜ多くの読者が落胆しつつも作品を語り続けるのかを解き明かします。感情移入の功罪、作者への誤解、読者としての向き合い方──すべてを知ることで、「なぜ自分はあの結末に納得できなかったのか」が見えてきます。

1. 「かぐや様 最終回 ひどい」と言われる理由とは?

1-1. 読者が抱いた違和感の正体

『かぐや様は告らせたい』の最終回を読んだ多くの読者が感じた違和感。その正体は、単なる「期待外れ」では片付けられない、構成面や演出面の「抜け」や「省略」にあります。

最も代表的なのは、早坂愛という主要キャラクターが最終話に一切登場しなかった点です。たとえ彼女にスポットを当てた回が過去にあったとはいえ、物語の締めくくりに一コマすら登場しないというのは、読者の感情に大きな空白を生みました。早坂が特別好きなわけではないという声すら「それでもありえない」と憤るほど、この不在は多くの読者に引っかかりを残しました。

また、伊井野ミコの描かれ方にも違和感が集中しました。最終話のセンターカラーで登場した生徒会5人のラストシーンでは、彼女が生徒会長の飾緒をつけていないという作画ミスがありました。些細なようでいて、これは作品を締めるにあたっての緊張感のなさ、もしくは重要キャラに対する配慮の不足として読者の目に映ります。加えて、彼女が物語終盤でどのような心情に至り、どう着地したのかという流れも曖昧で、キャラクターへの思い入れが強かった読者ほど「置き去りにされた」と感じたようです。

こうした細部の積み重ねが、「なんかスッキリしない」「終わったのに満たされない」という感覚を生んでいます。読者が抱いた違和感の正体は、“結末としての説得力の欠如”と、“描かれるべき人や出来事が描かれなかったこと”にあります。

1-2. なぜ“途中までは良かった”と言われるのか?

この作品は連載初期から中盤にかけて、非常に評価が高く、Amazonレビューでも★5をつけたくなるような内容でした。生徒会メンバーたちの知略的な恋愛バトル、個性豊かなキャラクターたちの絶妙な掛け合い、そしてときおり入るシリアス展開がバランスよく機能していました。多くの読者が“かぐや様は天才恋愛コメディの傑作”と口をそろえていたのも、この頃の完成度が非常に高かったからです。

たとえば、白銀御行とかぐやの関係性が少しずつ進展していく過程や、石上優と伊井野ミコの関係性の微妙な空気感など、ただのラブコメにとどまらない深みがありました。また、笑いのセンスやキャラクター同士の意外な掛け合いも抜群で、連載のたびにSNSではポジティブな感想が飛び交っていたのです。

ところが物語が終盤に差し掛かると、急激に評価が揺らぎます。たとえば、白銀父の会社を潰したのが四宮家だったという展開など、唐突な設定が挟まれる一方で、それに対するキャラクターの反応や感情の掘り下げがほとんど描かれないなど、「語られるべきことが語られていない」という感覚が強くなっていきました。

特に、恋愛頭脳戦の原点とも言える白銀とかぐやの動機や背景が深く描かれないまま終盤を迎えたことは、多くの読者にとって致命的な違和感になりました。その結果、「途中までは本当に良かったのに……」という惜しむ声が、評価の中でも最も多く見られる感想の一つとなっています。

1-3. 「期待の反動」が炎上を生む

高く積み上げられた期待は、時に大きな怒りに変わります。『かぐや様』に対して“最終回がひどい”という声が殺到した背景には、「ファンだからこそ許せなかった」という感情の裏返しがあります。

たとえば、「全キャラのその後が描かれていない」「思い入れのあるキャラが一切登場しない」「物語の幕引きとして必要な演出が足りない」など、最終回としての“完成度”への不満が多く上がりました。物語を追い続けた読者ほど、こうした「雑な締め方」に裏切られたような気持ちを抱いたのです。

さらに悪いことに、こうした不満がエスカレートし、一部では作者である赤坂アカ氏への誹謗中傷にまで発展してしまいました。SNSや匿名掲示板では、「赤坂はSNSで遊んでばかり」「やる気がない」など、創作の外側を根拠にした攻撃的な言葉が飛び交う事態となり、本来あるべき批判とは別次元の“炎上”へと発展していきました。

実際には、物語の中で描かれなかった部分に読者自身の理想を重ねすぎてしまったことが、強烈な落胆や怒りを生み出したとも言えます。キャラクターへの愛着や、作品への信頼が大きかったからこそ、思い通りの展開にならなかった時に“許せない”感情へと転じたのでしょう。

このように、『かぐや様』最終回の炎上は、単なる出来栄えの善し悪しではなく、“作品と共に歩んだ時間の長さ”と“報われなかった感情”が作り出した、極めて感情的な反動だといえます。

2. 失望の具体的要因を徹底解剖

2-1. 早坂愛の“完全不在”はなぜ問題なのか?

『かぐや様は告らせたい』の最終話において、読者から最も大きな批判が集まったのが、早坂愛の“完全不在”です。彼女は物語全体を通して主要な立ち位置にいたキャラクターであり、かぐやにとっては親友でもあり、時には使用人として、時には情報戦のキーマンとして、重要な役割を担ってきました。

それにもかかわらず、最終回「グッバイ秀知院!」において、彼女は一コマたりとも登場しないという大胆な構成が取られました。これに対して「早坂の特別なファンというわけではないけど、それでも出ないのはあり得ない」といった声が上がっており、読者の多くが違和感を覚えたのは明白です。

仮に「早坂の卒業回は過去にやったから最終回では省略」という方針だったとしても、やはり最終回という場面で一言も触れられず、姿すら出てこないのは不自然に映ります。例えば、アニメ作品ならエンディングのスタッフロールと共に各キャラクターの“その後”が描かれるという演出がよくありますが、今回それすらもなかったことで、「本当にこのキャラはもう必要ないと判断されたのか」と読者は困惑したのです。

物語を支えてきた一人であり、かぐやの内面にも大きく関わってきた早坂が、卒業という節目の中で完全に姿を消すという展開には、愛着を持って読んできたファンほど衝撃を受けたのではないでしょうか。作者にとっての優先順位がどうであれ、読者にとっては“欠けてはいけないピース”だったのです。

2-2. 伊井野ミコの扱いが雑すぎた?──作画・演出・物語の三重苦

もう一つ、読者から多くの不満が集まったのが、伊井野ミコの扱いです。彼女は中盤以降、作品内でも存在感を増し、石上優との関係性に注目が集まっていたキャラクターですが、最終回での扱いには明らかな“雑さ”が見られました。

まず最も目立ったのが作画ミスです。最終回のセンターカラーで、生徒会5人が描かれたラストシーンにて、伊井野が生徒会長の飾緒をつけていなかったのです。これは細かいように思えるかもしれませんが、役職という重要な設定に関わる描写であり、物語の締めくくりにおける演出としては痛恨のミスです。

加えて、彼女の物語上の扱いも曖昧でした。265話〜268話あたりで彼女と石上の関係に関する描写はありましたが、結果的に「何も起こらなかった」まま終わった印象が強く、そこに至るまでの物語の蓄積を回収できていないと感じた読者は少なくなかったはずです。

また、ラストシーンでの演出的存在感の薄さも問題視されました。早坂が完全に姿を見せなかったのとは異なり、伊井野は登場しているにもかかわらず、“そこにいただけ”で何の感情的補足もなく終わってしまったのです。これでは、彼女に感情移入していた読者にとってはあまりにも報われない締め方だったと言えるでしょう。

実際、SNS上でも「伊井野がここまで扱いが悪いのは納得できない」「あれだけ引っ張ってこの結末?」といった声が見られ、多くのファンが不完全燃焼のまま最終話を読み終えたのが現実です。

2-3. 脇キャラたちの“その後”が見たかった読者の声

『かぐや様』の魅力の一つに、豊富で個性的な脇キャラクターたちの存在があります。彼らが主人公たちとは別のところで織り成す人間模様や成長の描写に、密かに心を動かされた読者も多いはずです。だからこそ、最終回で彼らの“その後”が描かれなかったことに対して、多くのファンが「物足りなさ」を口にしました。

たとえば、龍珠桃が旧生徒会メンバーと涙ながらに再会するシーン、帝と渡部神童たちがサッカーに興じる姿、圭ちゃんが中学の生徒会長として活躍し、萌葉がその書記を務めている様子──こういった“未来の断片”を描くだけでも、作品に対する読後感は大きく変わったでしょう。

さらに、雲鷹と黄光が四宮家の中で対峙している場面や、白銀母が父にメッセージを送る様子、あるいはギガ子と槇原がeスポーツ大会で優勝する場面など、読者が「こういうのが見たかった」と思う絵は数え切れません。これらは妄想ではなく、作品の中で十分に積み上げられてきた背景や関係性があるからこそ、想像されたものです。

最終回にこれらの要素を少しずつ盛り込むことは、決して難しいことではなかったはずです。むしろ、それをすることで“物語が続いている感覚”を読者に残し、感慨深い締めくくりになったことでしょう。

「最後に見たかったものが見れなかった」。この不満は、作品に愛情を注いでいたファンだからこそ生まれたものです。最終回にすべてを詰め込む必要はありませんが、少なくとも彼らの人生が続いていくことを感じさせる余白が欲しかった。それが多くの読者の本音だったのではないでしょうか。

2-4. 締めの演出が足りなかった?──“群像劇”としての終幕不完全

『かぐや様は告らせたい』は、かぐやと白銀の恋愛頭脳戦を中心に展開しながらも、作品が進むにつれて登場人物が増え、群像劇としての魅力を強めていった作品です。石上優や伊井野ミコをはじめ、早坂愛、藤原千花、四宮家の面々、生徒会OB、その他のサブキャラたちまで、数多くのキャラクターにそれぞれ物語が与えられ、多様なドラマが同時に走っていました。

しかし最終話では、そうした“群像劇”としての視点があまりにもあっさりと切り捨てられてしまった印象があります。ラストは「生徒会5人の記念撮影」という形で幕を閉じたわけですが、それ以外のキャラクターの登場はほぼなく、しかもその描写もたった数ページに収まるほど簡素なものでした。

そもそも群像劇の終幕に求められるのは、全員を平等に描くことではありません。ただ、「物語が終わる」という読者の心に寄り添うためには、主要キャラそれぞれに最低限の“その後”や“区切り”が提示されることが重要です。特に、石上と伊井野、藤原とかぐや、白銀とその家族のように長く追ってきた人間関係に対しては、読者も強い感情的な投資をしているため、その回収が行われないまま終わってしまうと、「置いてきぼりにされた」と感じるのも無理はありません。

たとえば、アニメ作品でよく見られる「スタッフロール中に全キャラの未来の一コマを見せる」ような黄金パターンがある中で、本作の最終回にはそういったフォローが一切なかった点は、大きな落差として受け止められました。龍珠桃や帝、圭ちゃん、萌葉、さらには田沼医師や大仏、子安といったキャラに少しでも触れるだけで、世界観が「閉じられた」感が出たはずです。

物語の最終回とは、たとえ中心人物がメインで描かれるとしても、それまで支えてきたサブキャラたちがいなければ成立しなかったという“全体の余韻”が不可欠です。そこが抜け落ちていたために、「終わった感じがしない」「最後までまとまりきらなかった」という印象を与えてしまったのでしょう。

2-5. ラストシーンの演出に見る「感動の演出不足」

最終回のラストシーンは、巻頭カラーではなくセンターカラー4ページという形で描かれました。生徒会メンバー5人が集合して、記念写真を撮る──という非常にシンプルなもので、「終わり方」としては妥当とも言えるかもしれません。しかし、読者が求めていたのは“妥当”ではなく“感動”であり、そこで大きなギャップが生まれてしまいました。

まず、このラストにおける演出の淡白さが指摘されています。たしかに静かに終わるのも一つの方法ですが、本作のようにキャラクターたちが多くの苦難を乗り越えてきた物語では、それに見合うだけの高揚感や達成感が必要です。ところが、最後のカットでは特に象徴的なセリフもなく、決意の表情もなく、ただ「記念写真を撮った」という描写で終わってしまい、「あ、終わっちゃったの?」という印象を持った読者が多くいました。

さらに致命的だったのが、演出ミスとも言える細部の詰めの甘さです。前項でも触れたように、伊井野ミコが生徒会長の飾緒をつけていないという描写ミスがあったことで、ファンの集中力や感情移入を削ぐ結果になってしまいました。たった一つの描写ミスであっても、それが物語の最後となれば印象に大きく響くのです。

そして何よりも、このラストシーンには「過程の集大成」や「未来への希望」といったメッセージ性がほとんど感じられませんでした。読者が積み上げてきた感情に寄り添うためには、たとえば「白銀がかぐやに何を語るか」「藤原がどう笑っているか」「伊井野がどんな思いで写真に写っているのか」といった“細かな心情表現”が必要だったはずです。

ラストで印象に残るカットがあれば、そこに至るまでの多少の不満や矛盾も「良い締めだった」と納得させられる力を持っています。しかし本作の最終回には、そうした“余韻を演出する一撃”が欠けていました。静かに終わるのが悪いわけではなく、読者の心に何かしら「温かさ」や「完結感」を残す設計が必要だったのです。

結果として、「良い話だったけど、感動はなかった」「綺麗には終わったけど、心が動かない」といった、どこか物足りなさの残る評価が多く見られることになりました。これは、作品への愛が強かったからこその期待と裏切りのギャップであり、“最後の一押し”の欠如がもたらした、静かすぎる終わりだったのだと思います。

3. 伏線・人間関係の未回収を振り返る

3-1. 石上・伊井野・大仏──三角関係のゆくえ

『かぐや様は告らせたい』の後半で物語の中核の一つとなっていたのが、石上優・伊井野ミコ・大仏こばちの三角関係でした。特に石上と伊井野の関係性は、これまで丁寧に時間をかけて描かれてきたにも関わらず、最終回を迎えても“何も起きなかった”という事実に、多くの読者が肩を落としました。

たとえば、265話から268話あたりで、石上と伊井野はお互いに特別な感情を持っていながらも、それが明確に交差することなく物語が終わってしまいました。中でも象徴的だったのが、伊井野の自宅で石上と“キス未遂”に至った場面。ここまできた関係が、そこから半年経っても何も進展しなかった、という展開には大きな落胆の声が上がっています。

さらにややこしいのが、大仏の存在です。かつて伊井野の親友として彼女の恋を支えた大仏でしたが、物語が進むにつれ、彼女自身が石上に複雑な感情を抱いていたことが示唆されていました。その上で、彼女の中学時代の設定や石上との因縁めいた関係性も後出し的に明かされたものの、これもまた深く掘り下げられることなく放置された印象です。

この三角関係がどう決着するのかを楽しみにしていた読者からすると、「結局どうなったの?」という疑問が残るのは当然のことです。関係性を描くだけ描いて、最終的な答えを提示しないまま終わってしまったこの構成には、物語の積み重ねを無駄にされたような虚無感さえあります。

石上と伊井野、大仏という三者の関係は、ただの恋愛模様にとどまらず、それぞれの成長や葛藤とも強く結びついていました。それだけに、この結末の曖昧さは、読者にとって納得しづらいものだったのではないでしょうか。

3-2. 白銀父の会社と四宮家の因縁──なぜ描かれなかったのか?

物語の終盤で明かされた“白銀父の会社を潰したのは四宮家だった”という設定は、作品の核心に迫る重大な要素でありながら、その後の展開でまったく触れられなかったことに、多くの読者が驚きと疑問を抱きました。

具体的には、単行本21巻にあたる209話あたりでこの因縁が語られましたが、それがどう白銀やかぐやの関係に影響を与えたのか、また白銀本人がそれをいつ、どのように知ったのかといった点は、結局最後まで説明されることはありませんでした。これは、キャラクターの動機や心情を理解するうえで非常に重要なパーツであり、それが描かれなかったことで、物語全体に“理解できない空白”が生じてしまったのです。

読者としては、「大好きなお母さんがいなくなった原因が、恋人の家族にある」と白銀が知った時、どう感じたのか、そしてかぐやに対して何を伝えたのかという“感情の揺れ”を見たかったはずです。ところが、実際にはそういったシーンは一切描かれず、まるでその因縁が存在しなかったかのようにスルーされてしまいました。

この設定が伏線だったのか、それともただの背景情報だったのかは作者の意図に委ねられますが、読者にとっては「絶対に重要なテーマ」として認識されていたはずです。だからこそ、その“結末が描かれなかった”という事実に対して、不満や困惑が噴き出したのです。

あの重い因縁が何の影響も与えず、何の感情的波乱も生まないまま物語が終わってしまったことは、『かぐや様』という作品における最大の“もったいない”点だったのではないでしょうか。

3-3. “語られなかった”設定の影響と読者の混乱

『かぐや様は告らせたい』の終盤では、物語の核心に関わる数々の設定が唐突に投げ込まれ、その多くが“語られないまま”最終回を迎えました。これにより、読者は大きな混乱と不完全燃焼感を抱えることになります。

代表的なのが、前項で触れた白銀父の会社と四宮家の因縁、そして伊井野と大仏の中学時代の過去です。どちらも物語の根幹やキャラクターの内面を理解する上で避けて通れないテーマでしたが、いずれも掘り下げが足りず、結果として「何が言いたかったのか」が不明瞭なまま終わってしまいました。

特に伊井野に関しては、物語の中で彼女が何度も孤独や劣等感と向き合ってきたにもかかわらず、最後の最後でその感情の着地地点が示されなかったことに、読者は大きなモヤモヤを感じたはずです。また、彼女が石上をどう思っていたのか、大仏との友情はどうなったのかといった重要なテーマも曖昧に終わり、「結局このキャラは何を背負っていたの?」という疑問が残ってしまいます。

加えて、終盤の数話で急に登場した設定や関係性が、説明や補足なしにスルーされたことで、「この作品は回収しきれないまま終わってしまった」という印象を強める結果となりました。つまり、読者の混乱は「物語が難しい」からではなく、「必要な説明が足りていない」ことによって生まれていたのです。

物語の余白として“想像に任せる”という手法は有効なこともありますが、それは読者が安心して想像できるだけの“最低限の情報”があることが前提です。本作の場合、その最低限すら不足していたために、想像では埋めきれない“疑問の残骸”が読後に残ってしまったのではないでしょうか。

4. 「補完されるはずだった物語」はどこへ?

4-1. 作者が示唆していた“続き”は本当に来るのか?

『かぐや様は告らせたい』の最終話に対して「物足りない」「描き切れていない」という声が多くあがった背景には、「これは本当の終わりではないのでは?」という読者の淡い期待が存在していました。というのも、作者自身がかつて「後日談や補完的な展開を構想している」といった発言をしていたとされ、それが“続きがある”可能性を匂わせていたからです。

実際、最終回を読んだ多くのファンは、「これはまだプロローグのようなものかもしれない」と受け止めることで、自分の中に生まれた消化不良を一時的に和らげていたように見えます。たとえば、早坂愛の最終回不在や、石上・伊井野・大仏の関係未整理、白銀と四宮家の因縁の掘り下げ不足など、あまりに“描かれなかったこと”が多すぎるため、これらは後で語られるのだろう、と自然に受け止めた人も少なくなかったはずです。

特に注目されたのは、作者が「今後何らかの形で描く可能性がある」とコメントしていた点です。その“何らか”の詳細が一切明かされていないこともあり、「スピンオフとして描かれるのでは?」「アニメや小説で補完されるのか?」というさまざまな憶測が飛び交いました。

しかし、それから月日が経った今も明確な続編や補完作は出ておらず、公式からの発表もありません。作者が次に取り組んでいるのは【推しの子】や、新たに始まる新作漫画のプロジェクトであり、『かぐや様』の補完作についてはまったく音沙汰がないのが現状です。

読者の側としては、「これだけ描かれていない要素があるのだから、必ず何かしらの形で続きがあるはず」と思いたくなるのも無理はありません。ただ、現時点ではその“希望”が確約されたものではない以上、公式発表がなければ“来ない可能性”の方が高いという厳しい現実を、少しずつ受け入れていくしかないのかもしれません。

4-2. 補完を信じた読者が感じた“裏切り感”

多くのファンが『かぐや様』の最終回に不満を抱きつつも、「いつかきっと描かれる」という希望にすがってきました。ですが、その期待が長期間裏切られていることに対し、“もう待ちくたびれた”という失望の声も広がりつつあります。

とりわけ、“描かれるべきだったもの”の多さが、読者の裏切られた感情を強くしています。たとえば、早坂愛が一コマも登場しなかった件、伊井野ミコが生徒会長の飾緒すらつけていないという作画ミス、白銀父と四宮家の因縁の描写不足、石上と伊井野の関係の着地不明──これらすべてが、「後で語ってくれるだろう」という信頼の上に成り立っていたものです。

しかし、その信頼は今や薄れつつあり、一部のファンは「まさかこのまま放置されるのでは?」という不安を抱えています。中には、「最終回に違和感があったけど、それでも信じた自分がバカだったのかもしれない」と自己嫌悪に近い感情を漏らす声も見受けられます。

このような“裏切られた感覚”は、作品に強い思い入れを持っていた人ほど深く感じるものです。とくに、連載開始から5年以上も読み続けてきた読者にとっては、最終回というのは一種の“卒業式”のようなものです。その式に、出席すべきキャラがいなかったり、配られるはずの卒業証書(=エピローグ)が手渡されなかったりすれば、「自分は置き去りにされた」と感じるのも無理はありません。

補完があると信じていたからこそ、「このまま無かったことにされるのか?」という焦燥と諦めが入り混じった感情が、読者の中で静かに膨らんでいます。そしてその感情が、「ひどい」「残念だった」といった強い評価に繋がっているのです。

このように、“続き”への期待が逆に読者の傷を深くしてしまっている現状は、決して珍しくありません。だからこそ、本当に補完を考えているのなら、公式側から何らかのフォローがあってしかるべきではないか──そう思っている読者は、決して少数ではないのです。

5. 読者の“見たかった最終回”とは?

5-1. ダイジェストで描かれるべきだったキャラたちの未来

最終回において多くの読者が「見たかったのに見れなかった」と感じたのが、登場キャラクターたちの“その後”の描写です。『かぐや様は告らせたい』は、かぐやと白銀の恋愛を軸にしながらも、数多くの魅力的なサブキャラクターたちが登場し、彼らそれぞれに小さな物語や成長の過程が用意されていました。だからこそ、最終回では主要キャラだけでなく、これまで登場してきた多くのキャラの未来にも少しでいいから触れてほしい──そんな願いが多くの読者の間にありました。

たとえば、早坂愛が火ノ口や駿河と一緒に笑顔で踊っているシーン、圭ちゃんが中学の生徒会長として活躍し、萌葉がその書記を務めている様子、龍珠桃が旧生徒会のメンバーと涙ながらに別れを惜しむ場面──そういった“1コマで伝わる未来の描写”がラストに挿入されていたら、読後の満足感はまったく違っていたことでしょう。

アニメや映画ではよくある、「エンディングでキャラたちの現在や未来をスナップショット的に見せる」演出。あの“ダイジェスト形式”こそ、最終回に必要だった演出の一つです。たとえば、ギガ子と槇原がeスポーツ大会で優勝している、雲鷹と黄光が四宮家で議論を戦わせている、小野寺がモブ生徒に声をかけている──そんな小さな“その後”が並ぶだけで、作品世界が続いていくという余韻が生まれたはずです。

読者はキャラに感情移入しています。そしてその感情を、物語が終わった時に「彼らの人生はこれからも続いていく」と感じさせてくれる一コマに昇華してもらいたかったのです。そういった期待があったからこそ、あまりにもあっさりしたラストに物足りなさを感じたのではないでしょうか。

5-2. 1話丸ごと“その後”で埋めてほしかった理由

最終回が掲載された週刊ヤングジャンプ48号では、『かぐや様』の最終話は特別長いページ数でもなく、センターカラーとして静かに幕を下ろしました。しかし、多くの読者が望んでいたのは「40ページくらい使って、全キャラのその後を少しずつ描いてほしかった」というものです。この思いは、作品が“群像劇”としてここまで広がったからこそ生まれた自然な感情と言えます。

メインキャラであるかぐやと白銀の物語だけを描くのではなく、脇を支えてきた全キャラたち──石上、伊井野、藤原、早坂、さらには四宮グループの面々に至るまで──彼らの卒業後や未来への一歩を丁寧に描く“後日談”を最終話にあててほしかったのです。たとえば、マキ・柏木・翼の三人が今も親友として過ごしている、白銀母が父へメッセージを送っている、ラーメン四天王が再会している──そんな姿を描くことで、作品全体への愛着に対する“答え”が示されていたはずです。

そうしなかったことにより、読者は「ここまで作品を追いかけてきたのに、自分の好きなキャラは最後に一度も出てこなかった」という喪失感を抱くことになりました。特に、伊井野や石上に関しては長く感情を積み重ねてきた読者が多く、その顛末が語られないまま終わったことへの反発は強かったです。

40ページで全キャラを描ききることは難しかったかもしれません。しかし、それでも“描こうとした形跡”があれば、読者は納得できたかもしれません。最終回を1話分だけで終わらせるのではなく、「最終回+後日談」という構成にしていれば──そんな“もしも”が惜しまれてなりません。

5-3. アニメなら絶対やる演出を漫画で省いた落差

アニメというメディアでは、最終回やエンディングに入る際、ほとんどの場合で“感動を引き出す演出”が用意されています。例えば、スタッフロールと共に主要キャラのその後を1カットずつ見せていく構成や、テーマ曲に合わせて未来を感じさせるスライドショー形式の演出。視聴者はそれらを通じて「物語がきれいに締まった」と感じるのです。

『かぐや様』においても、アニメシリーズではそういった演出がふんだんに活用されてきました。だからこそ、原作漫画でも同様の締め方を期待した読者は多かったはずです。しかし、実際の最終話ではそのような演出はまったくありませんでした。

生徒会5人が集合し、記念撮影をして終わる──それだけの描写に、アニメで培われた演出感覚との“ギャップ”を強く感じた人も多かったのではないでしょうか。とくに早坂や石上・伊井野など、アニメでも人気が高かったキャラが無視されていることに対しては、アニメ派・原作派問わず強い落胆が生まれました。

「アニメだったら絶対やってた」「アニメで補完されるのを待つしかないのか」──そんな声がSNSなどにも溢れたのは、演出の不足が決して小さな問題ではなかったことを物語っています。漫画というメディアでも、読者に想像を促しながらも感情に区切りをつける方法はあったはずです。

結局、アニメで感動させる力があるのに、原作でそれが活かされなかったことが、より強い“落差”として感じられてしまったのかもしれません。そしてそれは、最後の最後に作品全体の印象を決める重大な分かれ道でもあったのです。

6. 赤坂アカという作家に対する評価と葛藤

6-1. SNS・メディア露出への“過剰反応”と誤解

『かぐや様は告らせたい』の最終回に対する不満が一部でエスカレートしすぎた結果、作品だけでなく作者本人への批判や誹謗中傷にまで発展してしまったことは、非常に残念な事態でした。とりわけ目立ったのが、「赤坂アカは最近SNSやVtuberに夢中で、漫画に本気で取り組んでいない」といった、根拠の薄い非難の数々です。

たとえば、ネット上では「赤坂は仕事そっちのけでメディアに出すぎだ」「真面目に描いていないから最終回が雑なんだ」といった書き込みが散見されました。そうした声の中には、あたかも作者のプライベートを覗き込むような視線で批判を繰り返す過激な内容もあり、すでに名誉毀損や侮辱罪にあたる可能性さえ感じさせるレベルのものも存在します。

しかし本来、作者がSNSやメディアで活動するのは自由であり、それが作品のクオリティと直結しているとは限りません。もちろん、最終回に物足りなさや疑問を抱くのは読者として当然の権利ですが、それを作者の人格や私生活に結びつけて責めるのは、完全に一線を越えた行為です。

実際に、長年感想を書き続けてきた読者の中には「自分も不満はあるけど、作者を攻撃するような人と一緒にされたくない」と強く訴える声もありました。そうした声は、作品への愛情や敬意の表れでもあり、“批判と誹謗中傷の違い”を明確に意識している姿勢がうかがえます。

作品に対して意見や評価を持つことは大切ですが、それを口実にして作者個人を棍棒のように叩くような風潮には、読者自身もブレーキをかける必要があります。とくに現代では、SNSでの発言が瞬時に拡散されるため、たった一つの感情的な言葉が予想外の攻撃へと変化してしまうこともあるのです。

「好きだったからこそ失望した」という感情は、作者に伝えるよりも、自分の中でどう整理するかに目を向けるべきではないでしょうか。最終回に感じた違和感と、作者という一人の人間への敬意。その両方を持ち合わせた上で発信していくことが、これからの読者の在り方として問われているのかもしれません。

6-2. 「【推しの子】」や新作への期待と不安

『かぐや様』の最終回に対して一部で強い不満が噴き出した一方で、その余波は作者の次回作にまで波及しつつあります。現在、赤坂アカ氏は『【推しの子】』(作画:横槍メンゴ)を連載中であり、さらに来年には大上貴子氏との新作プロジェクトも発表されています。これに対し、一部の読者からは「かぐや様の締め方があれだったから、もう次回作にも期待できない」といった悲観的な声が上がっているのも事実です。

たしかに『かぐや様』の最終回では、主要キャラの描写不足や伏線の回収漏れといった問題が多く見受けられ、読者の間には「作品全体の完成度を損ねたのではないか」という印象が残ってしまいました。その影響で、「【推しの子】も途中で雑になるのでは」「また大事なところを省略するんじゃないか」という懸念が生まれているのは否めません。

ただし、これは裏を返せば、読者が赤坂アカ氏に対して非常に高い期待値を持っている証でもあります。『かぐや様』の序盤から中盤にかけての面白さ、キャラクター描写の巧みさ、そして感情の揺さぶり方は、間違いなく一級品でした。それを知っているからこそ、「次も同じように楽しませてくれるはず」と願う気持ちが、時に“過剰な監視”や“不安”に変わってしまっているのです。

また、【推しの子】という作品はテーマや構成も『かぐや様』とは大きく異なり、共同制作という点でも異なる化学反応が生まれています。さらに今後予定されている新作は、また別の作風・ジャンルで展開される可能性が高いため、過去作と比較しすぎること自体が本来はナンセンスかもしれません。

もちろん、「今度こそはきっちり完結まで描いてほしい」「納得できる終わり方を見たい」といった読者の思いはごく自然なものです。しかし、それを“過去の失敗”という形で押しつけるのではなく、「今度はどうなるだろう」と新たな気持ちで作品に向き合う方が、作者にとっても読者にとっても建設的な関係を築けるのではないでしょうか。

『かぐや様』の最終回に失望した人ほど、次の物語には静かに、でも確かに希望を抱いている──そんな複雑で誠実な読者の感情こそが、次の名作を生み出す原動力になるのかもしれません。

7. 読者心理の深層:「好きすぎた」がゆえの怒り

7-1. 感情移入が強すぎた読者ほど“喪失感”が大きい

『かぐや様は告らせたい』という作品は、ただのラブコメにとどまらず、登場人物たちの細やかな感情の動きや成長を通して、多くの読者にとって“心の居場所”のような存在になっていたと言えます。特に、生徒会メンバーや伊井野ミコ、石上優のようなキャラクターに深く感情移入していた読者にとって、最終回の描写不足は単なる不満では済まされない、“喪失”に近い感情を引き起こしました。

読者の中には、「なぜ最終回に早坂愛が一コマも出てこないのか」「伊井野ミコの描写がこれだけで終わるのか」といった驚きと失望を抱えながらページを閉じた方も多かったと思います。感情移入が強ければ強いほど、「そのキャラがどうなったのか知りたい」「物語の中で幸せになってほしい」と願う気持ちが強くなり、描かれなかった時の反動も大きくなります。

「終わってしまった」という寂しさに加え、「終わり方がこれでは報われない」というやるせなさが加わり、最終回の評価が“ひどい”という言葉に集約されていくのは、感情移入の深さの裏返しとも言えるでしょう。特に中盤以降のドラマ性が高まり、人間関係が複雑になるにつれ、読者自身の人生や心情を投影していた人にとっては、物語が雑に終わったと感じることが、裏切られたような気持ちにもつながります。

このように、キャラクターと心を通わせていた読者ほど、「最終回でちゃんと別れを告げたかった」「せめて最後に笑顔を見たかった」と感じるのです。そしてその思いが叶えられなかったからこそ、作品への愛情が強い分だけ、失望の色も濃くなってしまったのではないでしょうか。

7-2. 伊井野ミコへの思い入れと自己投影の危険性

『かぐや様』において、特に熱烈な支持を集めたキャラクターの一人が、伊井野ミコです。真面目で不器用、強い正義感と劣等感を抱えながらも努力を重ねる彼女の姿に、多くの読者が「自分を重ねた」と語っています。それだけに、物語の終盤から最終回にかけての彼女の描かれ方に対して、強い不満や疑問の声が噴出しました。

たとえば、石上との関係が曖昧なまま終わったことや、ラストシーンで生徒会長の飾緒をつけていないという作画ミス、さらには最後に明確な“その後”が描かれなかったことなど、伊井野ファンにとっては我慢の限界とも言えるような積み重ねがありました。さらに追い討ちをかけたのが、巻末グラビアでのえなこコスプレ企画において、かぐや・藤原・早坂はコスプレされたのに、伊井野だけ外された点です。この扱いの差に対して、「なぜ伊井野だけ存在が軽視されたのか?」という疑念を抱いた読者も少なくなかったようです。

これらの出来事が引き金となり、一部の読者は「自分が大切にしていたものが否定された」と感じるようになります。とくに、伊井野のようなキャラは「自分と似ている」「自分がなりたかった存在」として感情を託しやすく、それだけに、彼女の物語が中途半端なまま終わったことに対して、自分自身が否定されたような気持ちになる人もいたはずです。

キャラクターへの思い入れは作品の楽しみ方として正しいことですが、それが強くなりすぎると、読者自身の精神的なバランスを崩してしまうことさえあります。伊井野ミコというキャラクターを愛したからこそ感じた怒りや寂しさ──それは作品に対する期待の裏返しであると同時に、自己投影の強さゆえの危うさをも示しているのではないでしょうか。

7-3. キャラに入れ込みすぎることの“教訓”

フィクションの世界に没入し、キャラクターに心を重ねることは、作品を楽しむうえで非常に自然なことです。しかし、『かぐや様』最終回をめぐる一連の反応を見ていると、そこには「キャラにのめり込みすぎることの危うさ」が潜んでいると気づかされます。

とくに伊井野ミコに対する思い入れが強かった読者の中には、「自分の感情が崩れてしまった」と語る人もいました。最終回で自分の“推し”がぞんざいに扱われたように感じ、落胆した末に、「もう漫画を読むのが怖い」とまで語る人もいます。

感想を書き続けたある読者は、「伊井野ミコに惚れ込みすぎていたことが、かえって自分の楽しみを狭めてしまった」と語っています。かつては伊井野が幸せになることを心から願っていたが、終盤の展開──特に石上との関係が曖昧なまま終わったことや、ミコの持っていたハートのキーホルダーや押し花のステラが放置されたこと──によって、その希望が完全に絶たれてしまい、心が折れたと率直に記していました。

そして最終的には、「キャラクターに惚れ込みすぎるのは危険だ」という教訓を得たと締めくくられています。現実でも、アイドルやVtuber、ゲームキャラクターなどに過度に入れ込んで心やお金を失ってしまう人が後を絶ちませんが、漫画でも同じことが起こり得るのです。

だからこそ、作品を楽しむ際には「適度な距離感を持つこと」もまた重要です。キャラクターを愛する気持ちは尊いものですが、それが自分の感情を振り回してしまうほどに強くなった時、それはもはや“娯楽”の域を超えてしまうのかもしれません。『かぐや様』という作品が与えてくれた最大の学びは、「フィクションとの付き合い方を見つめ直すこと」だったとも言えるのではないでしょうか。

8. 感想と誹謗中傷の線引き──批判しても良いが攻撃してはいけない

8-1. 「私はこう思う」の姿勢を貫いた競合記事のスタンス

『かぐや様は告らせたい』の最終回に対して多くの不満が噴出する中、一つの重要な姿勢として評価されるべきは、「自分の意見として語る」というスタンスです。物語への不満や落胆、キャラの扱いへの疑問を感じたとき、その気持ちを「世間がどう思っているか」ではなく、「私はこう感じた」という主語で表現する姿勢は、創作物に向き合う際に非常に誠実で健全なアプローチです。

実際にこの最終回に関するレビューの中では、「心が折れた」「早坂が出てこないのが信じられなかった」「伊井野の描写が軽視されていたと感じた」など、自分の視点で綴られた言葉が並んでいます。そしてそれは、他人を責めるのではなく、自分が作品にどれだけ期待し、感情を注いでいたのかを正直に振り返る記録にもなっています。

とくに印象的だったのは、「早坂のファンというわけでもないけど、それでも登場ゼロはありえないと思った」「この物語に、私が見たかったものは描かれていなかった」といった、“誰かの代弁”ではなく“自分の感想”として語られている点です。これは、作品に対して批判的なことを書く時にこそ必要なバランス感覚であり、攻撃や断定ではなく、個人の体験として言葉にすることで、過剰な非難や誤解を避けることができます。

そして何より、「これは私の感想であり、他の人が良かったと思っていることを否定するつもりはない」という姿勢は、ネットでの意見が過激になりやすい現代において、非常に大切なメッセージです。作品を批評する自由がある一方で、他者の楽しみを否定しない配慮も必要です。その両立をきちんと意識して書かれているレビューこそ、読者としての成熟した姿なのではないでしょうか。

8-2. 赤坂アカへの誹謗中傷に対する警鐘

『かぐや様』の最終回に対する反響の中には、作品への批判を越えて、作者である赤坂アカ氏個人への誹謗中傷へと変化してしまった例が散見されました。たとえば、「赤坂は仕事を真面目にしていない」「SNSばかりで遊んでいる」「Vtuberに入れ込みすぎて作品を投げた」など、創作の中身とは無関係な人格攻撃がネット上に蔓延したのです。

こうした発言は、感想でも意見でもなく、もはやただの中傷です。しかも、その多くが匿名掲示板やSNSといった発信者が責任を負わない場で繰り返されており、開示請求が通るような発言さえ存在していると指摘されています。これは表現の自由の域を大きく逸脱しており、深刻な問題だと言えるでしょう。

作品に失望した気持ちや、不満を抱えるのは自由です。しかしその感情を、作者の人格や私生活にぶつけていい理由にはなりません。創作活動には膨大なエネルギーと精神力が必要であり、それを受け取る側が過剰な攻撃をすることで、次の作品の芽を摘んでしまう可能性すらあります。

特に注意すべきなのは、「批判」と「攻撃」の違いをはき違えることです。例えば「この展開が雑だったと思う」「キャラクターの描き方に納得がいかなかった」というのは批判として成り立ちますが、「作者は無能だ」「やる気がないに違いない」といった主張は、根拠のない決めつけであり、ただの暴言です。

読者がどれだけ作品に期待していたとしても、その失望を作者にぶつけていい理由にはなりません。創作者も一人の人間であり、尊重されるべき存在です。そして、誹謗中傷が許されないことは、どんなに有名な作家や公の人物であっても変わりません。作品を正当に評価するためにも、批判は中身に向け、個人攻撃は絶対に避けるべきです。

8-3. 読者として守るべき“リテラシー”

作品への不満を語るとき、読者には「表現の自由」があります。しかしそれと同時に、「どう伝えるか」という責任も伴います。とくにネット時代においては、その発言がたった一つでも、作者本人や他の読者に大きな影響を与える可能性があるからです。

そのため、読者には“リテラシー”を持って発信する意識が求められます。たとえば、Twitterやレビューサイトに何気なく投稿した「つまらなかった」「作者は手を抜いている」という一言でも、それが拡散されると攻撃の口実になってしまうことがあります。意図せずに誹謗中傷の連鎖に加担してしまうことも、現実には起こっているのです。

また、感想を書く際には、「引用のルール」や「批評と中傷の境界線」も理解しておく必要があります。たとえば画像や文章の引用は、著作権の範囲内で行う、主語を「私は」とすることで自分の感想として明確にする──こうした基本的なルールを守ることが、読者自身を守ることにもつながります。

感想を共有することは、作品の魅力を広げたり、考察を深めたりする素晴らしい文化です。しかしその文化を守っていくためには、「自由」と「節度」を両立させることが不可欠です。自分の言葉がどんな力を持ち、どんな影響を与えるのかを考えながら発信する姿勢こそが、これからの読者に求められている在り方ではないでしょうか。

作品を愛するからこそ、批判的な意見も出てきます。その感情をどう表現するかにこそ、“本当の読者としての誠実さ”が問われているのです。

9. 「ひどい最終回」でも残るもの──読後に残る希望と整理

9-1. 批判と愛情が両立するという矛盾

『かぐや様は告らせたい』の最終回をめぐる議論の中で、非常に興味深いのが「批判しているのに、なぜこんなにも語るのか?」という読者の姿勢です。一見矛盾しているように見えるこの態度こそ、実は作品への深い愛情の裏返しであることが多いのです。

たとえば、最終回で早坂愛が一切登場しなかったことへの落胆や、伊井野ミコが生徒会長の飾緒すらつけていなかったという作画ミス、石上と伊井野の関係性の結末が曖昧なままだったことなど、細部への不満を抱える読者ほど、細かい描写や流れを丁寧に追っていた証拠でもあります。そうした読者にとって、『かぐや様』は単なる娯楽作品以上の存在であり、だからこそ「このまま終わっていいのか?」という想いが湧いてくるのです。

実際に、「読むのをやめれば良かったのに、最終回まで感想を書き続けたのは、それだけ心のどこかに作品への期待が残っていたから」と振り返る声もあります。これは、まさに“愛していたからこそ言いたくなる”批判であり、無関心とはまったく違います。

つまり、批判とは「裏切られたくなかった」という愛情の裏面であり、「もっと見せてほしかった」「本当は好きだった」という気持ちが根底にあるのです。このように、作品に深く関わった読者の中では、批判と愛情という一見対立する感情が、実は共存していることが少なくありません。

「好きだからこそ許せない」「心に残っているからこそ納得できない」──そういった感情が生まれるのは、まさにその作品が読者の中に強く根付いている証であり、それこそが『かぐや様』が長く愛されてきた理由の一つでもあるのではないでしょうか。

9-2. 作品との距離感を学ぶきっかけとして

『かぐや様』の最終回を受けて、「感情を入れ込みすぎてしまった」「もっと軽く楽しめばよかった」と自省する読者の声がありました。これは一見、諦めや後悔のように聞こえますが、むしろ“作品との健全な距離感”を改めて考えるきっかけとして重要な視点です。

たとえば、伊井野ミコというキャラクターに強く感情移入し、彼女が幸せになることを信じて物語を追い続けた読者にとって、終盤での扱い──キス未遂の後に何も起きない展開や、ステラの押し花とハートのキーホルダーが放置されたまま終わること──は大きなショックだったはずです。そして、それによって「自分の感情が深く入りすぎていたのかもしれない」と気づく読者もいました。

このように、一つの作品に対して強く没入しすぎると、展開が期待通りでなかったときに、深い落胆や怒りに変わることがあります。だからこそ、「どんなに好きなキャラでも、どんなにハマった作品でも、一歩引いた視点を持つことが大切だ」と学ぶことができるのです。

また、最終回への反応を通して「感情的にならずに冷静に作品を受け止める力」や、「自分がどのように作品と関わってきたか」を見つめ直すこともできるでしょう。作品に対して距離を置くということは、決して冷たくなることではなく、より多角的にその世界を味わうための視点を持つということです。

一度心が折れたことで見える景色もあります。そしてそれは、次に出会う作品に対して、より健全な愛し方を身につけるための貴重な教訓になるのではないでしょうか。

9-3. すべてを語らずに終わる“余韻”をどう受け止めるか

『かぐや様』の最終話は、読者の多くが「描かれていないことが多すぎる」と感じた結末でした。早坂愛の登場ゼロ、石上と伊井野の関係未整理、四宮家と白銀家の因縁の描写不足──これらは「本来描かれるべきだったのでは?」という批判につながりました。しかし一方で、あえて“すべてを描かない”という終わり方には、意図的な“余韻”を残す効果もあったのかもしれません。

もちろん、説明不足や放置と紙一重の構成だったという指摘ももっともですが、作品が全てを語らずに終わることで、読者自身の中に“物語を補う余白”が生まれます。これはアニメや映画でもよく使われる手法で、「その後は視聴者に任せる」というエンディングは、時に強烈な印象を残します。

『かぐや様』の場合も、すべてが語られなかったことによって、「あのキャラは今どうしているだろう」「あの伏線はどこへ向かったのか」と考える余地が残されました。特に、長く物語を追ってきた読者にとっては、その余白すらも自分の中で埋めていけるだけの想像力と蓄積があります。

ただ、その余韻を楽しめるかどうかは、作品との付き合い方次第でもあります。あくまで“描かれなかったからこそ良かった”と納得できるのは、作品への信頼や満足感があるときです。『かぐや様』最終回では、そのバランスがうまく取れず、不満が先に立ってしまった読者が多かったのかもしれません。

それでもなお、「すべてを語らない終わり方」には、“作品は続いていく”というメッセージが込められていたとも解釈できます。物語は終わっても、読者の心の中でキャラクターたちは生き続ける──そんな静かな余韻をどう受け止めるかも、読者の自由であり、楽しみの一つなのではないでしょうか。

10. まとめ:「かぐや様」の最終回は失敗だったのか?

10-1. 作品全体の評価は“最終回”だけで決まるのか?

『かぐや様は告らせたい』の最終回を読んだ多くの読者が感じたのは、「こんな終わり方で本当にいいのか?」という強い疑問と落胆でした。早坂愛の一切の不在、伊井野ミコの扱いの雑さ、回収されなかった伏線の数々──たしかにそれらは、作品に対して期待を抱いていた読者ほど衝撃的で、納得しづらいものでした。しかし、ここで改めて考えたいのは、「作品の評価は本当に最終回だけで決まってしまうのか?」という点です。

たしかに最終回は、その作品がどう終わったかという“印象”を大きく左右します。特に『かぐや様』のように長期連載で愛されてきた作品では、最終回が与える読後感はとても大きなものです。しかし、それまでに描かれてきた物語の価値までもが、たった一話の終わり方で失われてしまうのだとしたら、それはあまりにも惜しいことではないでしょうか。

たとえば、白銀御行と四宮かぐやの恋愛が、知略と駆け引き、そして徐々に高まっていく信頼と愛情を通して丁寧に描かれてきた点。石上優が抱える過去のトラウマと向き合いながら成長していく姿。伊井野ミコが正義感と不器用さの中で、人間関係に苦しみつつも前に進もうとする描写──それら一つひとつのエピソードが、読者に与えた感動や共感は紛れもなく“本物”だったはずです。

実際に「途中までは☆5だった」と語る声があるように、本作は少なくとも序盤〜中盤にかけては、非常に完成度の高い青春ラブコメとして読者の心を掴んできました。それまでの時間がなければ、最終回への不満すら生まれなかったのです。

つまり、最終回の不満は、作品への愛情の裏返しであり、それまでの物語が素晴らしかったからこそ期待が高まっていたという証でもあります。確かに終わり方に納得がいかなかった部分はあるかもしれませんが、それを理由に全体を「失敗作」としてしまうのは、作品の良さを自ら否定してしまうことになりかねません。

どんな名作にも「完璧な終わり方」というものは存在しません。むしろ大切なのは、「どれだけの時間を、その物語と一緒に過ごせたか」という体験そのものです。そう考えると、『かぐや様』は間違いなく多くの読者にとって、かけがえのない“特別な時間”だったのではないでしょうか。

10-2. 次の作品へ期待をつなぐために、今できること

『かぐや様』の最終回で感じた物足りなさや落胆を受けて、「もうこの作者には期待できない」「次の作品もどうせ同じように終わるのではないか」と不安になる読者の気持ちはとてもよくわかります。しかし、その“がっかりした”という感情を次の作品にまで持ち込んでしまうことは、本当に得策なのでしょうか。

赤坂アカ氏は現在、『【推しの子】』の原作としても活躍し、さらに来年には新たな作家・大上貴子氏との新作も控えているなど、創作活動を次々と展開しています。これらの作品は当然、『かぐや様』とはまったく異なるテーマやキャラクター、語り口を持つものになるはずです。だからこそ、『かぐや様』での印象だけを引きずって次作に挑むのではなく、一つの作品として“新しい目”で向き合っていく姿勢が求められるのではないでしょうか。

また、読者として今できることは、作品への正当なフィードバックを心がけることです。「ここが良くなかった」と冷静に語ることと、「この作者はダメだ」と断じることはまったく別物です。後者は作品を読む未来さえも狭めてしまう可能性があります。

たとえば、『かぐや様』の終盤で回収されなかった伏線の数々──石上と伊井野の関係、白銀父と四宮家の因縁──これらが仮に補完される機会があったとして、その芽を潰してしまうのは、過剰な拒絶反応や誹謗中傷による負の連鎖かもしれません。読者の言葉には、作者だけでなく作品の未来さえも左右する力があるということを、今一度認識しておくべきです。

さらに、読者自身が「自分はなぜこの作品に期待したのか」「何をこの物語に求めていたのか」を振り返ることも、次の作品と向き合う上での大切な準備になるでしょう。好きだった部分、納得できなかった展開、感動した瞬間──それらを一度、自分の中で整理することで、新しい作品に向かうための“感情の整理”ができるはずです。

“ひどい終わり方だった”という言葉で閉じてしまうのではなく、「でもあの物語には確かに心を動かされた」と思える自分でいること。それが次の作品との出会いを、より豊かにするための第一歩なのではないでしょうか。

コメント